一種換熱機構及電池包的制作方法

本技術涉及電池,具體而言,涉及一種換熱機構及電池包。

背景技術:

1、隨著新能源的使用場景的增加,對于電池的要求也是越來越高。相較于圓柱電池,棱柱電池可以更有效地利用箱體中的空間,使得體積利用率更高。一般地,單體電池外殼呈六棱柱狀,更利于電池與電池之間的緊密貼合,提升電池包的空間利用率以及能量密度。電池緊密貼合提升了能量密度的同時,也對電池包內部散熱和冷卻提出更高的挑戰。現有技術中,一般是在電池底部設置液冷板,實現對棱柱形電池的換熱,但是棱柱形電池的散熱效果均較差,難以滿足實際需求。

技術實現思路

1、本實用新型的目的在于提供了一種換熱機構,其能夠改善現有技術中散熱效果較差難以滿足實際需求的技術問題。

2、本實用新型的目的還在于提供了一種電池包,其能夠改善現有技術中散熱效果較差難以滿足實際需求的技術問題。

3、本實用新型的實施例可以這樣實現:

4、本實用新型的實施例提供了一種換熱機構,所述換熱機構包括:

5、換熱板,內部沿第一方向層疊設置進液通道和出液通道;以及,

6、換熱柱,沿第一方向設置于所述換熱板的一側面,包括嵌套設置的第一管道和第二管道,所述第一管道和第二管道的一端分別與所述進液通道和出液通道連通,所述第一管道和第二管道的另一端相互連通,以使得換熱介質可以依次流經所述進液通道、第一管道、第二管道、出液通道;

7、其中,所述換熱板設置所述換熱柱的側面形成垂直于所述第一方向的第一換熱面,所述換熱柱的外周面形成平行于所述第一方向的第二換熱面,以通過所述第一換熱面和所述第二換熱面對同一熱源進行換熱。

8、可選地,所述第一管道套設于所述第二管道外周,相較于所述出液通道所述進液通道靠近所述第一換熱面。

9、可選地,所述換熱板設置于所述換熱柱的上方,以使得所述第一管道的流向沿重力方向。

10、可選地,所述第二管道套設于所述第一管道外周,相較于所述進液通道所述出液通道靠近所述第一換熱面。

11、可選地,在遠離所述換熱板的一側,所述第一管道和所述第二管道中的一個具有底板,所述底板封閉所述換熱柱遠離所述換熱板的一端;所述第一管道和所述第二管道中的另一個與所述底板間隔。

12、可選地,所述第一管道自所述換熱板外側穿入所述進液通道,所述第二管道穿過所述進液通道以穿入所述出液通道,或者,所述第二管道自所述換熱板外側穿入所述進液通道,所述第一管道穿過所述進液通道以穿入所述出液通道;其中,在分別穿入所述所述進液通道和所述出液通道后,所述第一管道和第二管道分別設置通孔。

13、可選地,所述第二換熱面形成多個接觸平面,每個所述接觸平面與一熱源面接觸。

14、可選地,所述換熱柱為多個,多個所述換熱柱間隔設置,且多個所述第一管道與所述進液通道連通,多個所述第二管道與所述出液通道連通。

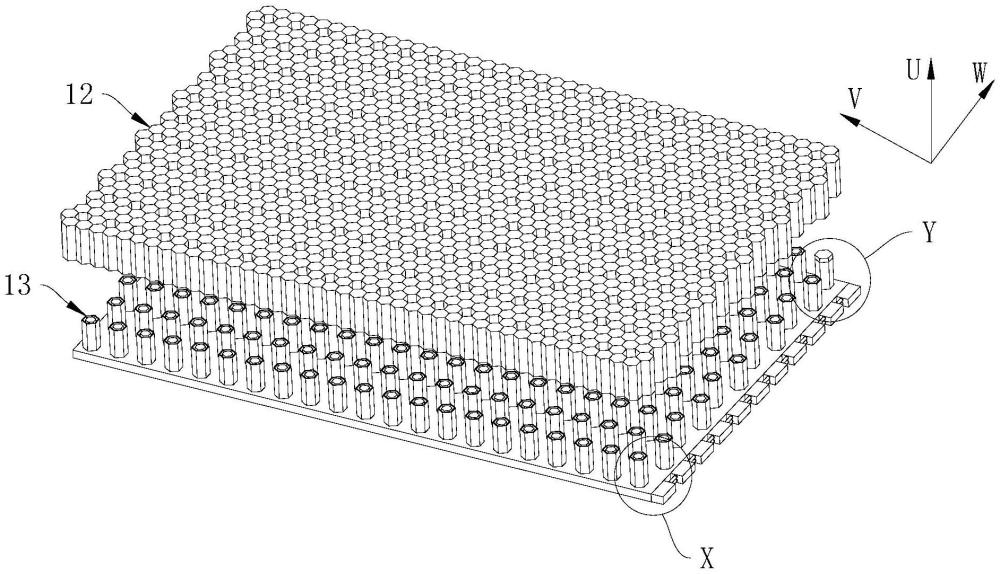

15、可選地,所述換熱板包括沿第二方向間隔設置的多組所述進液通道和出液通道,每一組所述進液通道和出液通道在其延伸方向上設置多個與其連通的所述換熱柱,其中,多個所述進液通道通過設置于所述換熱板一端的第一匯流裝置連通;多個所述出液通道通過設置于所述換熱板一端的第二匯流裝置連通。

16、一種電池包,包括箱體、多個電池單體和上述的換熱機構;多個所述電池單體設于所述箱體內部,所述換熱板設于多個所述電池單體的端部;且任意一個所述換熱柱被多個所述電池單體圍繞設置。

17、本實用新型提供的換熱機構及電池包相對于現有技術的有益效果包括:

18、在棱柱形電池裝配到換熱板上的情況下,棱柱形電池的端面貼合在第一換熱面上,而棱柱形電池的周側可以貼合在第二換熱面上;棱柱形電池的端面和側面通過面面接觸的方式進行換熱,便使得棱柱形電池形成多面冷卻,且每個冷卻面的冷卻效果得到有效提升,進而可以提升對棱柱形電池的冷卻散熱效果。基于此,該換熱機構及電池包可以改善現有技術中散熱效果較差難以滿足實際需求的技術問題。

技術特征:

1.一種換熱機構,其特征在于,所述換熱機構(13)包括:

2.根據權利要求1所述的換熱機構,其特征在于,所述第一管道(210)套設于所述第二管道(220)外周,相較于所述出液通道(120)所述進液通道(110)靠近所述第一換熱面(101)。

3.根據權利要求2所述的換熱機構,其特征在于,所述換熱板(100)設置于所述換熱柱(200)的上方,以使得所述第一管道(210)的流向沿重力方向。

4.根據權利要求1所述的換熱機構,其特征在于,所述第二管道(220)套設于所述第一管道(210)外周,相較于所述進液通道(110)所述出液通道(120)靠近所述第一換熱面(101)。

5.根據權利要求1所述的換熱機構,其特征在于,在遠離所述換熱板(100)的一側,所述第一管道(210)和所述第二管道(220)中的一個具有底板,所述底板封閉所述換熱柱(200)遠離所述換熱板(100)的一端;所述第一管道(210)和所述第二管道(220)中的另一個與所述底板間隔。

6.根據權利要求1所述的換熱機構,其特征在于,所述第一管道(210)自所述換熱板(100)外側穿入所述進液通道(110),所述第二管道(220)穿過所述進液通道(110)以穿入所述出液通道(120),或者,所述第二管道(220)自所述換熱板(100)外側穿入所述進液通道(110),所述第一管道(210)穿過所述進液通道(110)以穿入所述出液通道(120);其中,在分別穿入所述進液通道(110)和所述出液通道(120)后,所述第一管道(210)和第二管道(220)分別設置通孔。

7.根據權利要求1所述的換熱機構,其特征在于,所述第二換熱面(201)形成多個接觸平面,每個所述接觸平面與一熱源面接觸。

8.根據權利要求1-7中任意一項所述的換熱機構,其特征在于,所述換熱柱(200)為多個,多個所述換熱柱(200)間隔設置,且多個所述第一管道(210)與所述進液通道(110)連通,多個所述第二管道(220)與所述出液通道(120)連通。

9.根據權利要求1-7中任意一項所述的換熱機構,其特征在于,所述換熱板(100)包括沿第二方向間隔設置的多組所述進液通道(110)和出液通道(120),每一組所述進液通道(110)和出液通道(120)在其延伸方向上設置多個與其連通的所述換熱柱(200),其中,多個所述進液通道(110)通過設置于所述換熱板(100)一端的第一匯流裝置(111)連通;多個所述出液通道(120)通過設置于所述換熱板(100)一端的第二匯流裝置(121)連通。

10.一種電池包,其特征在于,包括箱體(11)、多個電池單體和如權利要求1-9中任意一項所述的換熱機構(13);多個所述電池單體設于所述箱體(11)內部,所述換熱板(100)設于多個所述電池單體的端部;且任意一個所述換熱柱(200)被多個所述電池單體圍繞設置。

技術總結

本技術提供了一種換熱機構及電池包,涉及電池技術領域。換熱機構包括換熱板和換熱柱。換熱板內部沿第一方向層疊設置進液通道和出液通道。換熱柱沿第一方向設置于換熱板的一側面,包括嵌套設置的第一管道和第二管道,第一管道和第二管道分別與進液通道和出液通道連通,第一管道和第二管道相互連通,使得換熱介質可以依次流經進液通道、第一管道、第二管道、出液通道。換熱板設置換熱柱的側面形成垂直于第一方向的第一換熱面,換熱柱的外周面形成平行于第一方向的第二換熱面,以通過第一換熱面和第二換熱面對同一熱源進行換熱。本技術提供的電池包采用了上述換熱機構。本技術提供的換熱機構及電池包可以改善散熱效果較差的問題。

技術研發人員:李夢甜,馬姜浩,楊秋立,金佺良

受保護的技術使用者:江蘇正力新能電池技術股份有限公司

技術研發日:20240607

技術公布日:2025/4/28

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!