適用于包含溫度梯度的水下航行器轉(zhuǎn)捩湍流流場(chǎng)求解方法

本發(fā)明涉及計(jì)算流體力學(xué),具體為適用于包含溫度梯度的水下航行器轉(zhuǎn)捩湍流流場(chǎng)求解方法。

背景技術(shù):

1、邊界層轉(zhuǎn)捩是流體力學(xué)中的一種常見物理現(xiàn)象,它描述了流體從平穩(wěn)的層流狀態(tài)向混沌的湍流狀態(tài)的轉(zhuǎn)變過程。這一轉(zhuǎn)變現(xiàn)象不僅在自然界中普遍存在,在工程應(yīng)用中也扮演著舉足輕重的角色,例如,邊界層轉(zhuǎn)捩直接關(guān)系到飛行器以及水下航行器的表面摩擦阻力分布、熱流分布以及噪聲水平等,進(jìn)而影響它們的性能與安全。鑒于此,準(zhǔn)確預(yù)測(cè)邊界層的轉(zhuǎn)捩是提高飛行器與水下航行器設(shè)計(jì)水平的關(guān)鍵因素之一。

2、在航空器擾流或者水下流動(dòng)問題中,來流條件通常比較平靜,即來流湍流度較小,此時(shí)轉(zhuǎn)捩形式以自然轉(zhuǎn)捩主導(dǎo)。在這種情況下,以方法為代表的基于穩(wěn)定性理論的轉(zhuǎn)捩預(yù)測(cè)方法預(yù)測(cè)的轉(zhuǎn)捩位置與實(shí)驗(yàn)結(jié)果吻合較好。然而,基于穩(wěn)定性理論的轉(zhuǎn)捩預(yù)測(cè)方法并不適合現(xiàn)代大規(guī)模并行計(jì)算架構(gòu),例如非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格和大規(guī)模并行計(jì)算。相反,基于當(dāng)?shù)刈兞壳蠼獾霓D(zhuǎn)捩預(yù)測(cè)模型與現(xiàn)代計(jì)算流體力學(xué)(cfd)技術(shù)相兼容,因而受到學(xué)者與工程師的追捧。近年來,在航空航天領(lǐng)域,涌現(xiàn)出了諸多表現(xiàn)優(yōu)異的轉(zhuǎn)捩預(yù)測(cè)模型,例如著名的轉(zhuǎn)捩模型。相比之下,關(guān)于水下邊界層轉(zhuǎn)捩模型的研究還相對(duì)滯后。盡管在通常情況下,水下航行器上的邊界層轉(zhuǎn)捩預(yù)測(cè)可以借用空氣中構(gòu)建的轉(zhuǎn)捩預(yù)測(cè)模型,但當(dāng)流場(chǎng)中存在溫度梯度(例如壁面加熱或冷卻)時(shí),由于空氣和水的熱力學(xué)性質(zhì)存在顯著差異,基于空氣構(gòu)建的轉(zhuǎn)捩預(yù)測(cè)模型將不再適用于水下流動(dòng)環(huán)境。

3、壁面加熱與冷卻作為一種經(jīng)典的流動(dòng)控制手段,經(jīng)常被應(yīng)用于工程實(shí)際中以對(duì)轉(zhuǎn)捩位置進(jìn)行主動(dòng)控制。例如,通過優(yōu)化壁面熱量通量,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)邊界層轉(zhuǎn)捩位置的推遲或者提前觸發(fā)。在早期的風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)中,研究人員發(fā)現(xiàn),在空氣環(huán)境中,加熱壁面會(huì)加速轉(zhuǎn)捩的發(fā)生,即轉(zhuǎn)捩位置向上游移動(dòng);而冷卻壁面則能夠有效延遲轉(zhuǎn)捩,使轉(zhuǎn)捩位置向下游推進(jìn)。然而,由于水與空氣相反的粘性特性,研究人員推測(cè),這種壁面加熱或冷卻的效果在水下環(huán)境中將會(huì)表現(xiàn)出相反的趨勢(shì)。具體而言,在水中,加熱壁面會(huì)推遲邊界層轉(zhuǎn)捩,而冷卻壁面會(huì)使轉(zhuǎn)捩提前發(fā)生。這一推測(cè)已在水洞實(shí)驗(yàn)中得到了證實(shí)。在這種背景下,壁面加熱被逐步應(yīng)用于水下航行器的設(shè)計(jì)中,成為推遲轉(zhuǎn)捩發(fā)生的一種解決方案。通過壁面熱控制可以顯著降低表面摩擦阻力,同時(shí)抑制由湍流引發(fā)的流噪聲,從而提升整個(gè)航行器的綜合性能。

4、盡管壁面熱控制在控制水下邊界層轉(zhuǎn)捩上展現(xiàn)出了良好的應(yīng)用潛力,但目前對(duì)于帶壁面熱控制的轉(zhuǎn)捩預(yù)測(cè)方法仍然采用傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)捩預(yù)測(cè)思路,即首先建立邊界層方程,其次根據(jù)估計(jì)的特征值初值,通過線性穩(wěn)定性理論求解特征值,并沿流向積分得到幅度放大因子n的分布,最后估計(jì)n的臨界值得到轉(zhuǎn)捩位置。例如公開號(hào)為cn114528665的中國(guó)專利申請(qǐng)《一種壁面加熱/冷卻的水下平板邊界層轉(zhuǎn)捩位置的預(yù)測(cè)方法》,以及公開號(hào)為cn118607085a的中國(guó)專利申請(qǐng)《一種壁面加熱/冷卻的水下曲面邊界層的轉(zhuǎn)捩預(yù)報(bào)方法》,均是采用這種傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)捩預(yù)測(cè)方法,其存在的問題是:計(jì)算過程復(fù)雜,其中多處需要根據(jù)技術(shù)人員的工程經(jīng)驗(yàn)提供初始值或者估計(jì)值,導(dǎo)致計(jì)算結(jié)果與技術(shù)人員的工程經(jīng)驗(yàn)有很大關(guān)聯(lián);由于線性穩(wěn)定性理論本身約束,該方法只能預(yù)測(cè)平板結(jié)構(gòu)或簡(jiǎn)單曲面的轉(zhuǎn)捩位置,無法應(yīng)用于復(fù)雜結(jié)構(gòu)下的轉(zhuǎn)捩湍流流場(chǎng)預(yù)測(cè)。

5、目前針對(duì)帶壁面熱控制的三維幾何外形的水下航行器轉(zhuǎn)捩湍流流場(chǎng)預(yù)測(cè),缺乏一套公開、準(zhǔn)確且高效的轉(zhuǎn)捩預(yù)測(cè)模型和流場(chǎng)求解方法。這一空白在一定程度上導(dǎo)致無法通過基于數(shù)值仿真的手段快速迭代設(shè)計(jì)方案,從而拖慢了水下航行器的設(shè)計(jì)周期與優(yōu)化進(jìn)程。因此,面向水下環(huán)境,構(gòu)建適用于三維復(fù)雜流場(chǎng)且能夠同時(shí)考慮熱邊界條件效應(yīng)的轉(zhuǎn)捩預(yù)測(cè)模型和流場(chǎng)求解方法,不僅具有重要的學(xué)術(shù)價(jià)值,而且具有實(shí)際的工程意義。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

1、為了彌補(bǔ)現(xiàn)有水下邊界層轉(zhuǎn)捩預(yù)測(cè)模型中存在的不足,提高對(duì)水下航行器在壁面熱控制條件下邊界層轉(zhuǎn)捩位置和轉(zhuǎn)捩過程的預(yù)測(cè)精度及實(shí)用性,本發(fā)明針對(duì)水下航行器壁面熱控制引發(fā)的溫度梯度效應(yīng),提出了一種適用于包含溫度梯度的水下航行器轉(zhuǎn)捩湍流流場(chǎng)求解方法,通過建立考慮溫度梯度的水下邊界層轉(zhuǎn)捩湍流模型,從而在實(shí)際進(jìn)行流場(chǎng)計(jì)算時(shí),直接調(diào)用考慮溫度梯度的水下邊界層轉(zhuǎn)捩湍流模型進(jìn)行cfd求解,即可實(shí)現(xiàn)水下航行器在壁面熱控制條件下邊界層轉(zhuǎn)捩位置和轉(zhuǎn)捩過程的預(yù)測(cè),不僅僅輸出復(fù)雜構(gòu)型下的轉(zhuǎn)捩位置,而且可以得到轉(zhuǎn)捩過程,為水下航行器通過壁面熱控制實(shí)現(xiàn)流動(dòng)控制提供精確、可靠的技術(shù)支持,以滿足實(shí)際工程應(yīng)用中的需求。

2、本發(fā)明的技術(shù)方案為:

3、所述一種適用于包含溫度梯度的水下航行器轉(zhuǎn)捩湍流流場(chǎng)求解方法,包括以下步驟:

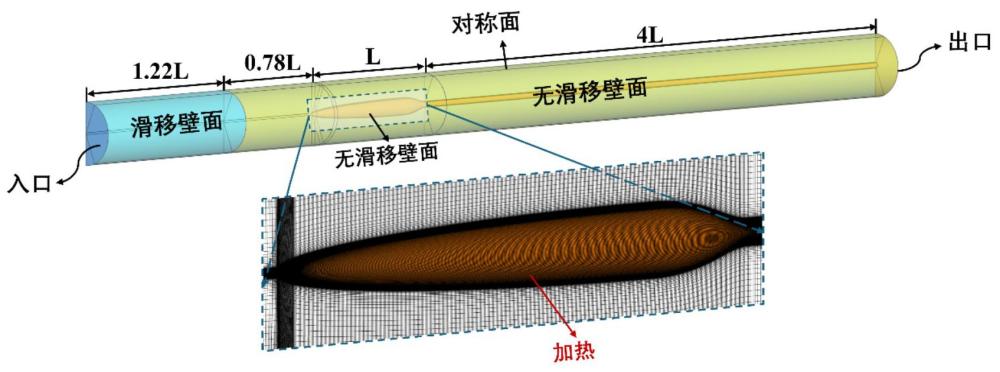

4、步驟1:建立水下航行器三維模型,并創(chuàng)建計(jì)算網(wǎng)格以及施加流場(chǎng)邊界條件,得到水下航行器計(jì)算模型;所述流場(chǎng)邊界條件包含壁面加熱與冷卻邊界條件;

5、步驟2:利用嵌入有轉(zhuǎn)捩湍流模型的cfd求解器對(duì)步驟1建立的水下航行器計(jì)算模型進(jìn)行流場(chǎng)求解,得到轉(zhuǎn)捩位置和轉(zhuǎn)捩過程;

6、所述轉(zhuǎn)捩湍流模型通過以下過程得到:

7、步驟2.1:建立水下邊界層特征參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù):

8、所述水下邊界層特征參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)包括壓力梯度、來流溫度、壁面與來流溫差以及對(duì)應(yīng)位置的水下邊界層特征參數(shù);

9、步驟2.2:利用步驟2.1建立的水下邊界層特征參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù),在給定流動(dòng)工況下進(jìn)行線性穩(wěn)定性分析,得到若干不同流動(dòng)工況條件下的轉(zhuǎn)捩動(dòng)量厚度雷諾數(shù),擬合得到轉(zhuǎn)捩動(dòng)量厚度雷諾數(shù)與流動(dòng)工況的擬合關(guān)系式作為轉(zhuǎn)捩判據(jù);所述流動(dòng)工況包括壓力梯度、來流溫度、壁面與來流溫差以及來流湍流度;

10、步驟2.3:將步驟2.2構(gòu)造的轉(zhuǎn)捩判據(jù)植入至基于間歇因子輸運(yùn)方程的轉(zhuǎn)捩模型的源項(xiàng),得到考慮溫度梯度的水下邊界層轉(zhuǎn)捩預(yù)測(cè)模型;

11、步驟2.4:根據(jù)步驟2.3得到的考慮溫度梯度的水下邊界層轉(zhuǎn)捩預(yù)測(cè)模型,修改menter?sst湍流模式中湍動(dòng)能輸運(yùn)方程的產(chǎn)生源項(xiàng)和破壞源項(xiàng),得到考慮溫度梯度的水下邊界層轉(zhuǎn)捩湍流模型;所述考慮溫度梯度的水下邊界層轉(zhuǎn)捩湍流模型由湍動(dòng)能輸運(yùn)方程、湍流比耗散率輸運(yùn)方程和考慮溫度梯度的水下邊界層轉(zhuǎn)捩預(yù)測(cè)模型組成。

12、進(jìn)一步的,步驟2.1中,根據(jù)壓力梯度、來流溫度、壁面與來流溫差,通過求解包含溫度方程的不可壓縮相似性方程組,得到對(duì)應(yīng)位置的水下邊界層特征參數(shù);基于不同壓力梯度、不同來流溫度、不同的壁面與來流溫差條件,得到相應(yīng)的水下邊界層特征參數(shù),組成水下邊界層特征參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù);所述水下邊界層特征參數(shù)包括邊界層速度型與溫度型。

13、進(jìn)一步的,步驟2.1中,所述包含溫度方程的不可壓縮相似性方程組通過以下過程得到:

14、首先建立考慮溫度方程情況下,包含溫度梯度的水下邊界層不可壓流體控制方程的張量形式:

15、

16、

17、

18、其中,為第個(gè)方向上的有量綱坐標(biāo)分量,依次分別對(duì)應(yīng)于笛卡爾坐標(biāo)系中的方向;表示流體在第個(gè)方向上的有量綱速度分量,依次分別對(duì)應(yīng)于笛卡爾坐標(biāo)系中的方向;為第個(gè)方向上的有量綱坐標(biāo)分量,依次分別對(duì)應(yīng)于笛卡爾坐標(biāo)系中的,,方向;表示流體在第個(gè)方向上的有量綱速度分量,依次分別對(duì)應(yīng)于笛卡爾坐標(biāo)系中的方向;為有量綱時(shí)間,為有量綱的流體密度,為有量綱的流體壓力,為有量綱動(dòng)態(tài)粘度系數(shù),為有量綱的流體溫度,為有量綱的流體比熱,為有量綱的流體熱傳導(dǎo)系數(shù);

19、引入falkner-skan變換:

20、

21、其中為變換后的法向坐標(biāo),為有量綱的流向坐標(biāo),為有量綱的法向坐標(biāo),為邊界層邊緣的有量綱速度的模,為邊界層邊緣的有量綱動(dòng)態(tài)粘性系數(shù),為設(shè)定常數(shù);

22、推導(dǎo)出包含溫度方程的不可壓相似性方程組如下:

23、

24、

25、

26、其中為無量綱的流向速度,無量綱形式為,為有量綱的流向速度;和均為新引入的變量,定義為,,為hartree壓力梯度因子,為普朗特?cái)?shù);為中間參數(shù),分別定義為

27、

28、

29、

30、其中,為邊界層邊緣的有量綱流體熱傳導(dǎo)系數(shù),為邊界層邊緣的有量綱溫度。

31、進(jìn)一步的,步驟2.2中,對(duì)于某一流動(dòng)工況,得到對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)捩動(dòng)量厚度雷諾數(shù)的過程為:

32、根據(jù)來流湍流度,利用mack關(guān)系式得到轉(zhuǎn)捩對(duì)應(yīng)的臨界n值;

33、利用臨界n值,在給定流動(dòng)工況下的邊界層相似性解上進(jìn)行線性穩(wěn)定性分析,得到對(duì)應(yīng)流動(dòng)工況下的轉(zhuǎn)捩動(dòng)量厚度雷諾數(shù)。

34、進(jìn)一步的,步驟2.2中,擬合得到的轉(zhuǎn)捩動(dòng)量厚度雷諾數(shù)與流動(dòng)工況的擬合關(guān)系式為:

35、

36、其中為形狀因子,、、、均為中間變量;具體的:

37、

38、

39、

40、

41、

42、

43、

44、式中,為邊界層邊緣的有量綱溫度,為壁面處的有量綱溫度,為當(dāng)?shù)氐膖hwaites?壓力梯度因子,為無量綱來流溫度,為無量綱的壁面與來流溫差。

45、進(jìn)一步的,對(duì)于軸對(duì)稱類型的水下航行器,采用以下公式對(duì)形狀因子進(jìn)行修正:

46、

47、其中,為經(jīng)軸對(duì)稱修正后的形狀因子。

48、進(jìn)一步的,步驟2.3中得到的考慮溫度梯度的水下邊界層轉(zhuǎn)捩預(yù)測(cè)模型為:

49、

50、其中,代表間歇因子,為模型常數(shù);和依次分別對(duì)應(yīng)間歇因子的產(chǎn)生源項(xiàng)和破壞源項(xiàng):

51、

52、

53、其中為有量綱速度應(yīng)變率張量的模,為有量綱渦量的模,和均為設(shè)定系數(shù),,,均為模型函數(shù),形式如下:

54、

55、

56、

57、

58、

59、

60、其中,為有量綱的湍流動(dòng)態(tài)粘性系數(shù);為關(guān)于當(dāng)?shù)氐膖hwaites壓力梯度因子以及無量綱來流溫度和無量綱壁面與來流溫差的函數(shù);將轉(zhuǎn)捩動(dòng)量厚度雷諾數(shù)與流動(dòng)工況的擬合關(guān)系式帶入的計(jì)算中,實(shí)現(xiàn)將轉(zhuǎn)捩判據(jù)植入基于間歇因子輸運(yùn)方程的轉(zhuǎn)捩模型中。

61、進(jìn)一步的,步驟2.3中,當(dāng)?shù)氐膖hwaites壓力梯度因子根據(jù)公式

62、

63、進(jìn)行聯(lián)立求解,邊界層邊緣的有量綱速度的模利用不可壓形式的伯努利方程進(jìn)行當(dāng)?shù)鼗蠼猓?/p>

64、

65、其中,為來流的有量綱壓力,為來流的有量綱速度的模,為邊界層邊緣的有量綱壓力。

66、進(jìn)一步的,步驟2.4中,修改后的湍動(dòng)能輸運(yùn)方程為:

67、

68、其中為有量綱湍動(dòng)能,為模型常數(shù),和為修改后的湍動(dòng)能產(chǎn)生源項(xiàng)和破壞源項(xiàng):,,和為原始menter?sst湍流模式中湍動(dòng)能輸運(yùn)方程的產(chǎn)生源項(xiàng)和破壞源項(xiàng)。

69、有益效果:

70、本發(fā)明針對(duì)水下航行器壁面熱控制引發(fā)的溫度梯度效應(yīng),提出了一種適用于包含溫度梯度的水下航行器轉(zhuǎn)捩湍流流場(chǎng)求解方法,通過直接調(diào)用考慮溫度梯度的水下邊界層轉(zhuǎn)捩湍流模型進(jìn)行cfd求解,即可實(shí)現(xiàn)水下航行器在壁面熱控制條件下邊界層轉(zhuǎn)捩位置和轉(zhuǎn)捩過程的預(yù)測(cè)。在建立考慮溫度梯度的水下邊界層轉(zhuǎn)捩湍流模型的過程中,先通過求解包含溫度方程的不可壓縮相似性方程組,建立水下邊界層特征參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù),利用水下邊界層特征參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù),在給定流動(dòng)工況下進(jìn)行線性穩(wěn)定性分析,得到若干不同流動(dòng)工況條件下的轉(zhuǎn)捩動(dòng)量厚度雷諾數(shù),擬合得到轉(zhuǎn)捩動(dòng)量厚度雷諾數(shù)與流動(dòng)工況的擬合關(guān)系式作為轉(zhuǎn)捩判據(jù);再將轉(zhuǎn)捩判據(jù)植入至轉(zhuǎn)捩模型的源項(xiàng),得到考慮溫度梯度的水下邊界層轉(zhuǎn)捩預(yù)測(cè)模型,最后根據(jù)考慮溫度梯度的水下邊界層轉(zhuǎn)捩預(yù)測(cè)模型修改menter?sst湍流模式中湍動(dòng)能輸運(yùn)方程的產(chǎn)生源項(xiàng)和破壞源項(xiàng),得到考慮溫度梯度的水下邊界層轉(zhuǎn)捩湍流模型。

- 還沒有人留言評(píng)論。精彩留言會(huì)獲得點(diǎn)贊!