一種基于智能體征監測控制方法、系統及設備與流程

本發明涉及監測控制,尤其涉及一種基于智能體征監測控制方法、系統及設備。

背景技術:

1、為了解決現代人長時間的不良坐姿帶來的不良影響,許多研究者和企業開始關注坐姿輔助設備的開發與應用。這些設備旨在通過外部支持和指導來改善用戶的坐姿,提升舒適度和工作效率。然而,傳統方法存在一些顯著的缺陷。傳統坐姿輔助設備大多依賴于靜態的物理支撐,如椅子靠背、坐墊和護腰等。這些設備通常無法實時監測用戶的坐姿狀態和體征,缺乏動態調整的能力。用戶在使用過程中,坐姿一旦發生變化,設備便無法及時做出反應,從而導致坐姿輔助效果不理想。許多傳統方法缺乏有效的反饋機制。用戶在長時間坐姿過程中,往往難以察覺到自身的姿態變化。雖然有些設備配備了提醒功能,但由于提醒頻率過低或過于單一,難以有效引起用戶的注意,導致用戶對坐姿監測的依賴性下降。這種缺乏互動的設計使得用戶在使用設備的過程中,容易忽視正確坐姿的重要性,最終影響健康和工作效率。

技術實現思路

1、基于此,本發明有必要提供一種基于智能體征監測控制方法、系統及設備,以解決至少一個上述技術問題。

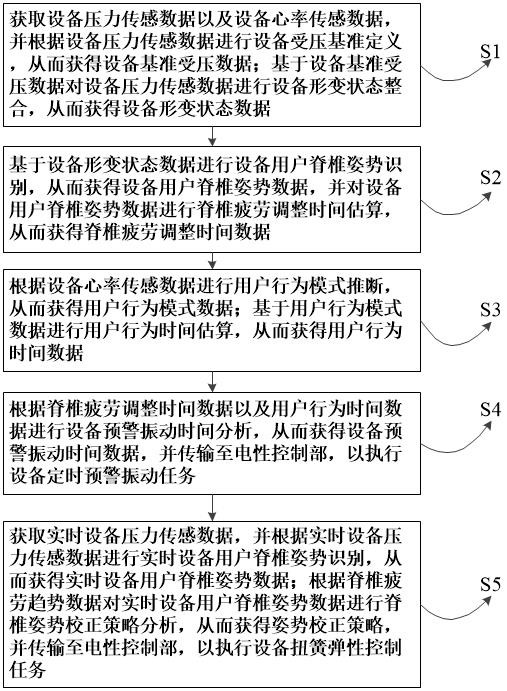

2、為實現上述目的,一種基于智能體征監測控制方法,包括以下步驟:

3、步驟s1:獲取設備壓力傳感數據以及設備心率傳感數據,并根據設備壓力傳感數據進行設備受壓基準定義,從而獲得設備基準受壓數據;基于設備基準受壓數據對設備壓力傳感數據進行設備形變狀態整合,從而獲得設備形變狀態數據;

4、步驟s2:基于設備形變狀態數據進行設備用戶脊椎姿勢識別,從而獲得設備用戶脊椎姿勢數據,并對設備用戶脊椎姿勢數據進行脊椎疲勞調整時間估算,從而獲得脊椎疲勞調整時間數據;

5、步驟s3:根據設備心率傳感數據進行用戶行為模式推斷,從而獲得用戶行為模式數據;基于用戶行為模式數據進行用戶行為時間估算,從而獲得用戶行為時間數據;

6、步驟s4:根據脊椎疲勞調整時間數據以及用戶行為時間數據進行設備預警振動時間分析,從而獲得設備預警振動時間數據,并傳輸至電性控制部,以執行設備定時預警振動任務;

7、步驟s5:獲取實時設備壓力傳感數據,并根據實時設備壓力傳感數據進行實時設備用戶脊椎姿勢識別,從而獲得實時設備用戶脊椎姿勢數據;根據脊椎疲勞趨勢數據對實時設備用戶脊椎姿勢數據進行脊椎姿勢校正策略分析,從而獲得姿勢校正策略,并傳輸至電性控制部,以執行設備扭簧彈性控制任務。

8、本發明通過獲取壓力傳感數據,可以為設備建立一個基準狀態,這一基準狀態將有助于后續監測用戶坐姿的變化,提供精準的數據參考。基于基準受壓數據進行的形變狀態整合,能夠實時監測坐姿變化,及時識別出用戶是否保持良好坐姿。這種動態監測能夠顯著提高設備的適應性和有效性。通過分析設備形變狀態數據,能夠準確識別用戶的脊椎姿勢,這一數據對于調整用戶坐姿至關重要,有助于減少脊椎和背部的壓力。利用脊椎姿勢數據估算疲勞調整時間,可以提供個性化的坐姿調整建議,幫助用戶在最佳時間內進行休息或調整,從而提高舒適度,降低疲勞感。根據心率傳感數據推斷用戶的行為模式,能夠為設備提供更多關于用戶當前狀態的信息,這種信息對于調整設備的反饋和提醒機制具有重要意義。對用戶的行為時間進行估算,有助于設備在用戶需要調整坐姿或進行休息時,及時提供反饋和提示,從而增強設備的響應能力。通過綜合脊椎疲勞調整時間數據與用戶行為時間數據,能夠設定合理的預警振動時間。這種預警機制能有效提醒用戶注意坐姿變化,避免長期保持不良坐姿。將預警信息傳輸至電性控制部,實現定時的預警振動,進一步增強設備的互動性,使用戶更加關注自身坐姿狀態。通過獲取實時壓力傳感數據,設備能夠持續監測預警振動后的用戶的坐姿。這種實時反饋可以在用戶坐姿發生變化時,及時進行提示和調整。根據脊椎疲勞趨勢數據,制定相應的姿勢校正策略,可以幫助用戶更好地調整坐姿,減少脊椎壓力,預防潛在的健康問題。將姿勢校正策略傳輸至電性控制部,執行具體的彈性控制任務,進一步增強設備的功能性,使其在保護用戶健康方面更具效率。綜上所述,以上步驟通過數據的動態獲取與實時分析,構建了一個能夠及時反饋和調整的坐姿輔助系統。這樣的設計不僅提高了設備對用戶坐姿的監測和調整能力,也增強了用戶的參與感和依賴性,從而更有效地改善用戶的坐姿,提高工作效率和舒適度,最終有助于保護用戶的脊椎健康。

9、可選地,步驟s1具體為:

10、步驟s11:獲取設備壓力傳感數據以及設備心率傳感數據;

11、步驟s12:根據設備壓力傳感數據進行壓力傳感劃分,從而獲得設備扭簧壓力傳感數據以及設備交互壓力傳感數據;

12、步驟s13:對設備扭簧壓力傳感數據進行傅里葉變換,從而獲得設備扭簧壓力頻譜,并根據設備扭簧壓力頻譜進行高頻扭簧壓力統計,從而獲得高頻扭簧壓力數據;根據高頻扭簧壓力數據進行扭簧受壓基準定義,從而獲得設備扭簧受壓基準數據;

13、步驟s14:對設備交互壓力傳感數據進行交互壓力時間序列分析,從而獲得交互壓力時序數據,并對交互壓力時序數據進行長時段交互壓力統計,從而獲得長時段交互壓力數據;根據長時段交互壓力數據進行交互受壓基準定義,從而獲得設備交互受壓基準數據;

14、步驟s15:對設備扭簧受壓基準數據以及設備交互受壓基準數據進行設備受壓基準整合,從而獲得設備基準受壓數據;

15、步驟s16:基于設備基準受壓數據對設備壓力傳感數據進行設備形變狀態整合,從而獲得設備形變狀態數據。

16、本發明通過實時獲取壓力傳感和心率數據,能夠及時掌握設備的工作狀態和使用者的生理狀態,可以為后續的數據分析和處理提供了必要的基礎數據,有助于形成全面的設備性能評估體系。將壓力傳感數據劃分為扭簧壓力和交互壓力,能夠針對性地分析不同類型的數據,提供更為精準的監測和分析結果。通過分類處理,可以簡化后續分析步驟,提高數據處理的效率和準確性。傅里葉變換能夠將時間域的數據轉化為頻域數據,幫助識別和分析壓力變化的頻率成分,提供對設備狀態的深層次理解。通過高頻扭簧壓力統計,可以識別設備在高頻條件下的工作性能,確保設備在復雜工作環境中的可靠性。時間序列分析能夠揭示交互壓力隨時間變化的規律,識別潛在的使用模式或異常情況。長時段交互壓力數據的統計有助于了解設備在較長時間內的性能變化趨勢,為后續的維護和改進提供依據。將扭簧受壓和交互受壓數據進行整合,形成一個綜合的設備基準受壓數據,有助于全面評估設備的工作狀態,這為后續的決策提供更為可靠的基礎數據支持,幫助進行設備設計優化和故障預判。通過整合基準受壓數據,可以有效監測設備的形變狀態,及時識別潛在的結構問題,同時能夠提高設備在各種工況下的可靠性,減少故障率,延長設備使用壽命,提升整體性能。

17、可選地,步驟s16具體為:

18、步驟s161:基于設備基準受壓數據對設備壓力傳感數據進行設備受壓偏移量計算,從而獲得設備扭簧受壓偏移量以及設備交互受壓偏移量;

19、步驟s162:對設備扭簧受壓偏移量進行受壓偏移量統計,從而獲得高偏移量設備扭簧受壓數據以及低偏移量設備扭簧受壓數據;

20、步驟s163:對設備交互受壓偏移量進行受壓偏移量統計,從而獲得高偏移量設備交互受壓數據以及低偏移量設備交互受壓數據;

21、步驟s164:對高偏移量設備扭簧受壓數據以及高偏移量設備交互受壓數據進行受壓時序關聯,從而獲得工作狀態形變數據;對低偏移量設備扭簧受壓數據以及低偏移量設備交互受壓數據進行受壓時序關聯,從而獲得待機狀態形變數據;

22、步驟s165:對工作狀態形變數據以及待機狀態形變數據進行數據合并,從而獲得設備形變狀態數據。

23、本發明通過基于設備基準受壓數據對設備壓力傳感數據進行偏移量計算,可以精確地了解設備在不同工作條件下的壓力狀態,這種計算為后續的性能分析奠定了基礎,有助于發現設備在使用過程中的不正常壓力變化。對設備扭簧受壓偏移量的統計,可以幫助識別哪些設備在高壓和低壓狀態下的表現。高偏移量的設備可能表明存在潛在的結構缺陷或材料疲勞,而低偏移量的設備則可能表明其狀態良好。通過這種分類,后續維護和檢測的工作可以更有針對性。統計設備交互受壓偏移量同樣重要,因為設備之間的相互作用會影響整體性能。通過分析高偏移量和低偏移量的交互數據,可以識別哪些設備組合在工作時可能會導致效率下降或故障風險,從而為設備的優化配置提供數據支持。對高偏移量的扭簧和交互受壓數據進行時序關聯,可以揭示設備在不同工作狀態下的動態行為。這種分析有助于理解設備在實際使用中的變形模式,進而識別潛在的故障預警信號。待機狀態的形變數據則可以作為正常工作的基線,為設備性能監控提供對比參考。通過合并工作狀態形變數據與待機狀態形變數據,最終可以獲得全面的設備形變狀態數據。這一數據不僅可以用于實時監控設備的運行狀態,還可以用于歷史數據分析,以優化設備設計、提升可靠性,減少維護成本。同時,形成的數據集為后續的機器學習或智能預測算法的訓練提供了基礎,有助于實現智能化的設備管理。

24、可選地,步驟s2具體為:

25、步驟s21:對設備形變狀態數據進行工作狀態形變特征提取,從而獲得工作狀態形變數據;

26、步驟s22:根據工作狀態形變數據進行設備工作狀態壓力分布整合,從而獲得設備工作狀態壓力分布數據,并對設備工作狀態壓力分布數據進行設備受壓中心選擇,從而獲得工作狀態設備受壓中心數據;

27、步驟s23:對設備工作狀態壓力分布數據進行設備部位左右受壓差值計算,從而獲得設備部位左右受壓差值數據;

28、步驟s24:根據工作狀態設備受壓中心數據以及設備部位左右受壓差值數據進行用戶脊椎姿勢識別,從而獲得設備用戶脊椎姿勢數據;

29、步驟s25:對設備用戶脊椎姿勢數據進行脊椎疲勞調整時間估算,從而獲得脊椎疲勞調整時間數據。

30、本發明通過對設備形變狀態數據的特征提取,可以獲得更為準確和細致的工作狀態形變數據。這些數據能夠反映設備在實際使用中的變形情況,避免了因環境因素或人為因素引起的誤差。對設備形變特征的分析可以幫助識別潛在的性能問題,如材料疲勞、結構損傷等,便于提前維護和優化設計。整合工作狀態形變數據,可以清晰地顯示出設備在使用過程中的壓力分布情況,有助于識別哪些部位受到過多的壓力。這有助于優化設備設計,減少局部受力集中,從而提高設備的耐用性和安全性。通過選擇設備的受壓中心,能夠精確掌握用戶在使用設備時的受壓點,為后續的姿勢識別和健康分析提供基礎數據。計算設備部位左右受壓差值,可以有效識別出不對稱的壓力分布,這對于檢測用戶姿勢是否健康、是否存在身體不適具有重要意義。通過分析左右受壓差值,能夠為用戶提供個性化的使用建議,幫助用戶調整坐姿或使用習慣,以減少潛在的脊椎損傷風險。利用受壓中心數據和受壓差值數據進行脊椎姿勢識別,可以實時監測用戶的坐姿或站姿,及時糾正不良姿勢,避免脊椎疲勞和損傷。通過姿勢識別系統,可以向用戶發出姿勢不當的警告,幫助用戶養成良好的坐姿和生活習慣,從而提高整體健康水平。通過估算脊椎疲勞調整時間,可以幫助用戶合理安排工作與休息時間,避免長時間的靜態姿勢導致的脊椎疲勞,從而提高工作效率和生活質量。根據估算結果,設備可以向用戶提供調整建議或自動進行姿勢調整,提升用戶的舒適度和滿意度。

31、可選地,步驟s24具體為:

32、步驟s241:根據工作狀態設備受壓中心數據進行工作狀態用戶身體重心相對位置推算,從而獲得用戶身體重心相對位置數據,并對用戶身體重心相對位置數據進行設備工作狀態身體重心位置劃分,從而獲得上肢重心相對位置狀態數據以及下肢重心相對位置狀態數據;

33、步驟s242:根據設備部位左右受壓差值數據進行受壓差值聚類計算,從而獲得左右受壓均衡設備部位狀態數據以及左右受壓不均設備部位狀態數據;

34、步驟s243:對上肢重心相對位置狀態數據以及左右受壓均衡設備部位狀態數據進行設備狀態交集運算,從而獲得用戶脊椎縱傾設備狀態數據;對下肢重心相對位置狀態數據以及左右受壓均衡設備部位狀態數據進行設備狀態交集運算,從而獲得用戶脊椎自然設備狀態數據;對下肢重心相對位置狀態數據以及左右受壓不均設備部位狀態數據進行設備狀態交集運算,從而獲得用戶脊椎橫傾設備狀態數據;

35、步驟s244:對用戶脊椎縱傾設備狀態數據、用戶脊椎自然設備狀態數據以及用戶脊椎橫傾設備狀態數據構建用戶脊椎姿勢識別模型;

36、步驟s245:通過用戶脊椎姿勢識別模型對工作狀態形變數據進行設備用戶脊椎姿勢識別,從而獲得設備用戶脊椎姿勢數據。

37、本發明通過設備受壓中心數據推算用戶身體重心,能夠獲得更加精準的用戶重心相對位置數據。這對于評估用戶的平衡性和穩定性非常重要,尤其是在運動、康復等場景中。對上肢和下肢重心的劃分,使得設備能夠根據不同身體部位的受力情況進行更為細致的分析,進而優化設備設計和使用效果。通過計算受壓差值,可以明確用戶在設備上左右受力的均衡狀態,這有助于及時發現用戶姿勢不正確或設備設計缺陷,防止運動傷害。根據左右受壓均衡與不均的數據,設備可以調整其工作模式,以適應不同用戶的需求,從而提升使用舒適度。通過交集運算,綜合考慮上肢和下肢的重心狀態以及受壓均衡性,能夠更全面地評估用戶的脊椎縱傾、自然和橫傾狀態。這種多維度的評估方式,使得數據分析更為準確和科學。基于不同的脊椎狀態數據,提供個性化的姿勢調整建議,幫助用戶改善姿勢,預防脊椎問題。構建用戶脊椎姿勢識別模型,可以實現對用戶脊椎姿勢的智能化分析,提升數據處理的效率和準確性,該模型可用于多種場景,包括醫療健康、運動訓練、康復理療等,具有較強的適用性和實用價值。通過模型對用戶脊椎姿勢的實時識別,用戶能夠及時獲得反饋,便于隨時調整姿勢。長時間的數據積累和分析,有助于追蹤用戶的脊椎健康變化,為預防疾病提供依據。

38、可選地,步驟s25具體為:

39、步驟s251:根據設備用戶脊椎姿勢數據進行用戶脊椎姿勢時序分布整合,從而獲得用戶脊椎姿勢時序數據;

40、步驟s252:對用戶脊椎姿勢時序數據進行橫傾脊椎姿勢時間統計以及縱傾脊椎姿勢時間統計,從而獲得橫傾脊椎姿勢時間數據以及縱傾脊椎姿勢時間數據,并對橫傾脊椎姿勢時間數據以及縱傾脊椎姿勢時間數據進行時間段合并,從而獲得不良脊椎姿勢時間數據;

41、步驟s253:根據不良脊椎姿勢時間數據對用戶脊椎姿勢時序數據進行用戶不良脊椎姿勢時間占比計算,從而獲得用戶不良脊椎姿勢時間占比數據;

42、步驟s254:基于用戶不良脊椎姿勢時間占比數據進行脊椎疲勞趨勢分析,從而獲得脊椎疲勞趨勢數據;

43、步驟s255:通過專家經驗數據庫獲取脊椎疲勞程度規則,并根據脊椎疲勞程度規則進行脊椎疲勞時間閾值統計,從而獲得脊椎疲勞時間閾值數據;

44、步驟s256:根據脊椎疲勞時間閾值數據對脊椎疲勞趨勢數據進行脊椎疲勞調整時間估算,從而獲得脊椎疲勞調整時間數據。

45、本發明通過整合用戶脊椎姿勢的時序數據,能夠獲得更加全面的用戶姿勢表現,便于后續分析。實時收集和整合數據有助于及時發現用戶的姿勢變化,確保能夠在不良姿勢出現時給予警示或指導。通過對橫傾和縱傾姿勢的獨立統計,可以更細致地分析出用戶的姿勢偏差,識別出特定不良姿勢的頻率和時長。時間段合并能夠更有效地識別出哪些姿勢屬于不良脊椎姿勢,為后續干預措施提供數據支持。計算不良脊椎姿勢時間占比可以幫助用戶和醫生評估其姿勢健康狀況,便于制定改善策略。依據用戶的姿勢占比數據,可以提供個性化的改善建議,幫助用戶優化其日常活動。脊椎疲勞趨勢分析提供了對用戶脊椎健康狀況的動態監測,能夠幫助用戶了解自己脊椎疲勞的變化趨勢。通過趨勢分析,能夠及時識別出潛在的脊椎疲勞問題,從而采取預防措施。通過專家經驗數據庫獲取疲勞程度規則,能夠實現對脊椎疲勞的標準化評估,使得分析結果更具科學性。統計時間閾值為用戶設置合理的脊椎疲勞警戒線提供依據,幫助用戶掌握何時應休息或調整姿勢。通過疲勞調整時間的估算,用戶能夠明確何時需要進行脊椎調整或休息,幫助減少脊椎疲勞的發生,估算出的調整時間也為后續的改善措施效果評估提供了依據,能夠檢驗所采取的干預措施的有效性。

46、可選地,步驟s3具體為:

47、步驟s31:對設備心率傳感數據進行用戶心率波動統計,從而獲得用戶短促心率波動數據以及用戶長緩心率波動數據;

48、步驟s32:根據用戶短促心率波動數據進行用戶臨時使用模式識別,從而獲得用戶臨時使用模式數據;根據用戶長緩心率波動數據進行用戶深度使用模式識別,從而獲得用戶深度使用模式數據;

49、步驟s33:對用戶臨時使用模式數據以及用戶深度使用模式數據進行數據合并,從而獲得用戶行為模式數據;

50、步驟s34:基于用戶行為模式數據對設備心率傳感數據進行用戶行為模式預測,從而獲得用戶行為模式預測數據;

51、步驟s35:根據用戶行為模式預測數據進行用戶行為時間估算,從而獲得用戶行為時間數據。

52、本發明通過對用戶心率傳感數據的統計,能夠識別用戶的生理狀態和情緒變化。例如,短促心率波動可能與壓力、焦慮或體力活動相關,而長緩心率波動可能與放松或安靜狀態相關。這為后續的行為模式識別提供可靠的數據基礎,確保模型訓練的有效性。通過短促和長緩心率波動數據的分析,能夠識別用戶的臨時使用模式和深度使用模式,這可以為用戶提供更個性化的使用體驗,幫助用戶在不同情境下合理使用設備。理解用戶的短期和長期行為模式,有助于設備根據用戶的情緒和生理狀態做出智能響應,例如在用戶壓力較大時自動推薦放松練習。將臨時使用模式與深度使用模式數據合并,能夠形成用戶行為模式的全景視圖,便于全面理解用戶的日常行為。通過數據合并,可以發現用戶行為之間的潛在關聯,從而增強行為分析的深度與廣度。基于用戶行為模式數據進行預測,可以及早識別出潛在的健康風險,提供預警服務,例如在用戶壓力過大時提醒其采取休息或放松措施。通過預測用戶未來的行為模式,可以優化設備的服務和功能,例如自動調整通知頻率、推送相關內容等。根據用戶行為模式預測數據進行時間估算,可以幫助用戶更好地安排日常生活與工作,提高時間管理效率。設備可以根據用戶的行為時間數據,制定個性化的提醒和計劃,如在合適的時間發送鍛煉提醒或休息建議,促進用戶的健康管理。

53、可選地,步驟s4具體為:

54、步驟s41:對用戶行為時間數據進行長時間使用行為劃分,從而獲得用戶深度使用預測時間數據;

55、步驟s42:根據脊椎疲勞調整時間數據以及用戶深度使用預測時間數據進行交集時間點運算,從而獲得理想調整時間點數據;

56、步驟s43:獲取設備振動參數組,并根據理想調整時間點數據對設備振動參數組進行預警振動時間設置,從而獲得設備預警振動時間數據,并傳輸至電性控制部,以執行設備定時預警振動任務。

57、本發明通過長時間使用行為劃分,可以深入了解用戶的使用習慣與頻率,為后續的用戶行為建模提供更精準的數據基礎。通過脊椎疲勞調整時間數據與深度使用預測時間數據的交集計算,能夠有效識別用戶脊椎的疲勞點,及時進行干預。這一過程有助于提高用戶的健康水平,減少因長時間使用造成的損傷。理想調整時間點數據的生成,能夠指導設備在用戶最需要的時候提供支持,比如在用戶脊椎疲勞之前發出調整提示,從而增強設備的輔助作用。以此實現智能設備的自我調節,依托用戶行為和生理反饋,自動調整使用參數,達到最佳使用效果。通過對設備振動參數組進行預警振動時間設置,能夠在設備即將到達脊椎疲勞的時間點及時發出警告,提高用戶的健康水平。

58、可選地,本說明書還提供一種基于智能體征監測控制系統,用于執行如上所述的基于智能體征監測控制方法,該基于智能體征監測控制系統包括:

59、設備形變狀態分析模塊,用于獲取設備壓力傳感數據以及設備心率傳感數據,并根據設備壓力傳感數據進行設備受壓基準定義,從而獲得設備基準受壓數據;基于設備基準受壓數據對設備壓力傳感數據進行設備形變狀態整合,從而獲得設備形變狀態數據;

60、脊椎姿勢識別模塊,用于基于設備形變狀態數據進行設備用戶脊椎姿勢識別,從而獲得設備用戶脊椎姿勢數據,并對設備用戶脊椎姿勢數據進行脊椎疲勞調整時間估算,從而獲得脊椎疲勞調整時間數據;

61、用戶行為時間估算模塊,用于根據設備心率傳感數據進行用戶行為模式推斷,從而獲得用戶行為模式數據;基于用戶行為模式數據進行用戶行為時間估算,從而獲得用戶行為時間數據;

62、設備預警振動時間分析模塊,用于根據脊椎疲勞調整時間數據以及用戶行為時間數據進行設備預警振動時間分析,從而獲得設備預警振動時間數據,并傳輸至電性控制部,以執行設備定時預警振動任務;

63、脊椎姿勢校正模塊,用于獲取實時設備壓力傳感數據,并根據實時設備壓力傳感數據進行實時設備用戶脊椎姿勢識別,從而獲得實時設備用戶脊椎姿勢數據;根據脊椎疲勞趨勢數據對實時設備用戶脊椎姿勢數據進行脊椎姿勢校正策略分析,從而獲得姿勢校正策略,并傳輸至電性控制部,以執行設備扭簧彈性控制任務。

64、本發明的基于智能體征監測控制系統,該系統能夠實現本發明任意一種基于智能體征監測控制方法,用于聯合各個模塊之間的操作與信號傳輸的媒介,以完成基于智能體征監測控制方法,系統內部模塊互相協作,從而提高用戶坐姿體征監測的準確性和真實性。

65、可選地,本說明書還提供一種體征監測控制設備,其特征在于,包括體征監測控制設備主體部、電源部以及電性控制部,體征監測控制設備主體部包括人體工學椅、安裝于人體工學椅的振動器、壓力傳感器以及心率傳感器,電源部安裝于體征監測控制設備主體部內部,其中振動器、壓力傳感器以及心率傳感器均與電源部電性連接;電性控制部與電源部電性連接,電性控制部用于給體征監測控制設備主體部充電并控制體征監測控制設備主體部,電性控制部用于執行如上所述的基于智能體征監測控制方法。

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!