多互通型地下道路及其暗挖建造方法與流程

本發(fā)明涉及地下道路建造,特別涉及多互通型地下道路及其暗挖建造方法。

背景技術:

1、隨著各大中心城市地下空間開發(fā)的不斷加快,中淺部地下空間在人口密集區(qū)存量越來越緊張,迫使超大城市向地下更深層索取空間資源,未來長大地下道路將不可避免地建造于深層地下空間中。

2、上述客觀因素導致傳統(tǒng)明挖法將不再適用,而設置匝道是地下道路發(fā)揮其交通服務功能的必要措施。

3、因此,如何在不影響既有淺層地下設施的前提下,實現(xiàn)地下道路主線及其匝道的建造成為本領域技術人員亟需解決的技術問題。

技術實現(xiàn)思路

1、有鑒于現(xiàn)有技術的上述缺陷,本發(fā)明提供多互通型地下道路及其暗挖建造方法,實現(xiàn)的目的是基于暗挖建造方式,在不影響既有淺層地下設施的前提下,實現(xiàn)地下道路主線及其匝道的建造。

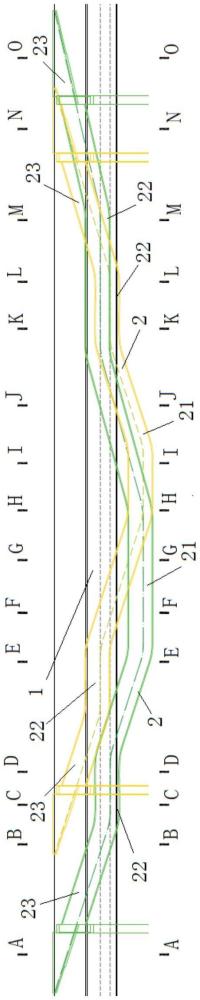

2、為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明公開了多互通型地下道路,包括位于地下的主線地下道路,在所述主線地下道路設有一條以上地下匝道道路;

3、每一所述地下匝道道路的兩端均與地面連通,均從所述主線地下道路的下方穿過所述主線地下道路,且均在下穿所述主線地下道路位置的前后分別與所述主線地下道路的兩側各存在一個連通節(jié)點。

4、優(yōu)選的,在所述主線地下道路設有兩條所述地下匝道道路時,兩條所述地下匝道道路中的一條從所述主線地下道路,及另一條所述地下匝道道路的下方穿過所述主線地下道路,且在下穿所述主線地下道路,及另一條所述地下匝道道路位置的前后分別與所述主線地下道路的兩側各存在一個所述連通節(jié)點。

5、優(yōu)選的,每一所述地下匝道道路從下穿所述主線地下道路位置的下穿段向兩端方向均依次設有互通段、靠攏段,每一端的端部位置均設包括進出口明挖段和豎井;

6、每一所述靠攏段距離地面較近的一端均從相應的所述豎井始發(fā)或至相應的所述豎井完成到達,距離地面較遠的一端均向所述主線地下道路靠攏,中間部分以5%至7%的縱坡及平曲線過渡;

7、每一所述互通段均緊鄰并平行于所述主線地下道路的車道,并采用匝道暗挖連接技術實現(xiàn)與所述主線地下道路的連通;

8、每一所述下穿段均設置在相應的所述地下匝道道路的兩所述互通段之間,中部以5%至7%縱坡及平面曲線下穿所述主線地下道路至另一側。

9、更優(yōu)選的,所述主線地下道路,及每一所述地下匝道隧道除豎井及明挖接地段外,均采用盾構法施工;

10、每一所述連通節(jié)點均采用盾構機械切削法或管幕聯(lián)合凍結法施工。

11、靠攏所述主線地下道路采用單管雙層盾構隧道施工,上、下層車道板分別設置對向的主線車道及集散車道。

12、更優(yōu)選的,每一所述地下匝道道路靠近兩端的進口位置或出口位置均為單向兩車道,中部均為雙向兩車道,且均由一臺盾構一次實施完成。

13、更優(yōu)選的,所述主線地下道路為上下雙層,且上下兩層車道的行駛方向相反,每一所述地下匝道道路的車道數(shù)均不小于2根,且每一所述地下匝道道路中均有1根車道與所述主線地下道路中相應的車道形成應急通道段實現(xiàn)掉頭功能;

14、車輛行駛時由所述主線地下道路向同向的設有出口的所述地下匝道道路駛出,或者從所述主線地下道路掉頭進入相應的所述應急通道段、向設有另一方向出口的所述地下匝道道路駛出,

15、或者,所述車輛由設有進口的所述地下匝道道路駛入所述主線地下道路的同向車道,或者繼續(xù)向前行駛至所述地下匝道道路的所述應急通道段、掉頭進入所述主線地下道路的對向車道。

16、優(yōu)選的,每一所述地下匝道道路均為“右進右出”型式,即匝道車輛總是在主線車輛的右側駛入或駛出。

17、本發(fā)明還提供多互通型地下道路的暗挖建造方法,包括如下步驟:

18、步驟1、采用盾構隧道掘進的方式實施所述主線地下道路隧道的施工;

19、步驟2、采用盾構隧道掘進的方式同時實施所有所述地下匝道道路隧道的施工;

20、步驟3、進行所述主線地下道路的盾構隧道與所有所述地下匝道道路的盾構隧道之間的所有所述連通節(jié)點的施工;

21、每一所述連通節(jié)點的施工均采用匝道暗挖連接技術,可以是盾構機械切削或管幕聯(lián)合凍結暗挖技術。

22、優(yōu)選的,在步驟2中,每一所述地下匝道道路隧道的施工均采用地面始發(fā)到達技術,從任一相應的豎井始發(fā)至另一相應的所述豎井完成到達;

23、用于施工每一所述地下匝道道路隧道的盾構與所述主線地下道路的盾構隧道之間均需保持1m至2m的凈間距以確保施工安全和技術經(jīng)濟性。

24、本發(fā)明的有益效果:

25、本發(fā)明基于非開挖建造方式,在不影響既有淺層地下設施的前提下,實現(xiàn)地下道路主線及其匝道的建造。

26、本發(fā)明最大限度利用盾構暗挖技術,減少環(huán)境和社會影響。

27、本發(fā)明集約設計,充分利用隧道空間,實現(xiàn)地下道路多向互聯(lián)互通。

28、本發(fā)明以經(jīng)濟、快速、低影響的方式建造功能齊全的地下道路,可應用于中淺層地下空間開發(fā),也可作為未來深層地下空間開發(fā)的技術儲備。

29、以下將結合附圖對本發(fā)明的構思、具體結構及產(chǎn)生的技術效果作進一步說明,以充分地了解本發(fā)明的目的、特征和效果。

技術特征:

1.多互通型地下道路,包括位于地下的主線地下道路(1);其特征在于,在所述主線地下道路(1)設有一條以上地下匝道道路(2);

2.根據(jù)權利要求1所述的多互通型地下道路,其特征在于,在所述主線地下道路(1)設有兩條所述地下匝道道路(2)時,兩條所述地下匝道道路(2)中的一條從所述主線地下道路(1),及另一條所述地下匝道道路(2)的下方穿過所述主線地下道路(1),且在下穿所述主線地下道路(1),及另一條所述地下匝道道路(2)位置的前后分別與所述主線地下道路(1)的兩側各存在一個所述連通節(jié)點。

3.根據(jù)權利要求1所述的多互通型地下道路,其特征在于,每一所述地下匝道道路(2)從下穿所述主線地下道路(1)位置的下穿段(21)向兩端方向均依次設有互通段(22)、靠攏段(23),每一端的端部位置均設包括進出口明挖段和豎井(24);

4.根據(jù)權利要求3所述的多互通型地下道路,其特征在于,所述主線地下道路(1),及每一所述地下匝道道路(2)均采用盾構法施工;

5.根據(jù)權利要求3所述的多互通型地下道路,其特征在于,所述主線地下道路(1),及每一所述地下匝道道路(2)中依次連接的所述下穿段(21)、所述互通段(22)和所述靠攏段(23)均為盾構隧道,均采用盾構法施工;

6.根據(jù)權利要求5所述的多互通型地下道路,其特征在于,每一所述地下匝道道路(2)靠近兩端的進口位置或出口位置均為單向兩車道,中部均為雙向兩車道,且均由一臺盾構一次實施完成。

7.根據(jù)權利要求3所述的多互通型地下道路,其特征在于,所述主線地下道路(1)為雙層的所述盾構隧道,每一所述互通段(22)均緊鄰并平行于所述主線地下道路(1)上層或下層中相應一側的車道;

8.根據(jù)權利要求1所述的多互通型地下道路,其特征在于,每一所述地下匝道道路(2)均為“右進右出”型式,即匝道車輛總是在主線車輛右側駛入或駛出。

9.根據(jù)權利要求1所述的多互通型地下道路的暗挖建造方法,其特征在于,包括如下步驟:

10.根據(jù)權利要求8所述的多互通型地下道路的暗挖建造方法,其特征在于,在步驟2中,每一所述地下匝道道路(2)的施工均采用地面始發(fā)到達技術,從任一相應的豎井(24)始發(fā)至另一相應的所述豎井(24)完成到達;

技術總結

本發(fā)明公開了多互通型地下道路及其暗挖建造方法,包括位于地下的主線地下道路,在主線地下道路設有一條以上地下匝道道路;每一地下匝道道路的兩端均與地面連通,均從主線地下道路的下方穿過主線地下道路,且均在下穿主線地下道路位置的前后分別與主線地下道路的兩側各存在一個連通節(jié)點。建造時,先采用盾構掘進的方式實施主線地下道路的施工;再采用盾構掘進的方式同時實施所有地下匝道道路的施工;最后進行主線地下道路的盾構隧道與所有地下匝道道路的盾構隧道之間的所有連通節(jié)點的施工。本發(fā)明基于暗挖建造方式,在不影響既有淺層地下設施的前提下,實現(xiàn)地下道路主線及其匝道的建造。

技術研發(fā)人員:姜弘,王文淵,王新,賀騰飛,王鵬

受保護的技術使用者:上海市城市建設設計研究總院(集團)有限公司

技術研發(fā)日:

技術公布日:2025/4/24

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!