一種具有冷卻功能的風(fēng)管的制作方法

本技術(shù)涉及風(fēng)管,具體涉及一種具有冷卻功能的風(fēng)管。

背景技術(shù):

1、風(fēng)管的兩端設(shè)有接駁角鐵,一節(jié)節(jié)風(fēng)管經(jīng)過接駁角鐵的連接組合成通風(fēng)管道。風(fēng)管易于生產(chǎn)、制造、安裝,是建筑排放氣體的主要結(jié)構(gòu),可用于排煙、排放廢氣等。

2、部分工廠或建筑所排放的氣體為高溫廢氣,高溫氣體直接經(jīng)風(fēng)管排放,會(huì)使整條風(fēng)管持續(xù)受熱,加速風(fēng)管的老化,若排氣點(diǎn)附近住有居民,直接排放熱氣會(huì)影響附近居民。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

1、本實(shí)用新型的目的是提供一種具有冷卻功能的風(fēng)管,其能夠降低風(fēng)管流經(jīng)熱氣的溫度,從而保護(hù)風(fēng)管、避免風(fēng)管老化,同時(shí)能夠避免熱氣直接排放,影響附近居民。

2、為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型提供如下技術(shù)方案:

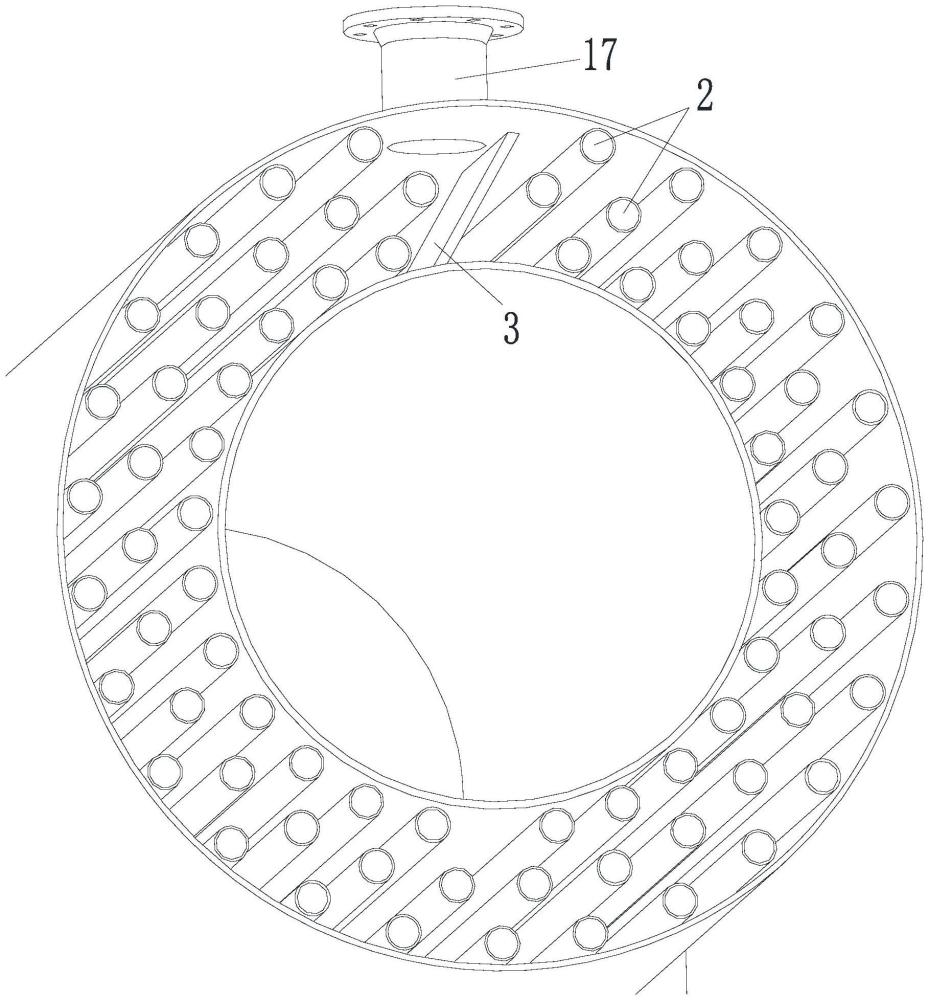

3、一種具有冷卻功能的風(fēng)管,包括前端板和后端板,前端板與后端板通過若干連接桿相互固接,連接桿外固接有殼體,前端板與后端板之間連接有內(nèi)筒和外筒,外筒與內(nèi)筒同軸設(shè)置,外筒與內(nèi)筒之間的空間設(shè)有多根換熱管,多根換熱管的兩端分別與前端板與后端板固接,多根換熱管繞內(nèi)筒排列,外筒的側(cè)壁連接有進(jìn)風(fēng)管接頭和出風(fēng)管接頭,進(jìn)風(fēng)管接頭和出風(fēng)管接頭均穿出于殼體,進(jìn)風(fēng)管接頭和出風(fēng)管接頭的外端均設(shè)有連接法蘭,外筒與內(nèi)筒之間連接有導(dǎo)風(fēng)斜板,導(dǎo)風(fēng)斜板的上側(cè)邊緣與外筒的內(nèi)壁固接,導(dǎo)風(fēng)斜板的上側(cè)邊緣與內(nèi)筒的外壁固接,導(dǎo)風(fēng)斜板的上側(cè)邊緣靠近于進(jìn)風(fēng)管接頭的開口邊緣,導(dǎo)風(fēng)斜板與內(nèi)筒的中心軸線平行,導(dǎo)風(fēng)斜板與進(jìn)風(fēng)管接頭的中心軸線的夾角為25°-35°,導(dǎo)風(fēng)斜板沿軸向的寬度為進(jìn)風(fēng)管接頭內(nèi)徑之比的1.8-2.3,導(dǎo)風(fēng)斜板與進(jìn)風(fēng)管接頭所在一側(cè)的端板之間留有板端間隙。

4、具體地,外筒與內(nèi)筒之間的空間設(shè)有自內(nèi)而外的三排換熱管,各排換熱管均呈圓形分布。

5、具體地,相鄰兩排的換熱管沿周向相互錯(cuò)開。

6、具體地,相鄰換熱管的外壁之間距離與換熱管內(nèi)徑之間之比為1.5-2.5。

7、具體地,前端板與后端板通過六根連接桿連接,其中四根連接桿呈四邊形陣列分布,其中兩根連接桿分別位于底側(cè)的兩條連接桿內(nèi)側(cè),位于底側(cè)邊緣的兩條連接桿通過連接片和與之靠近的連接桿固接。

8、具體地,最外排的換熱管與外筒內(nèi)壁之間留有間隙。

9、具體地,最內(nèi)排的換熱管與內(nèi)筒外壁之間留有間隙。

10、具體地,殼體的截面呈矩形狀,殼體的兩端側(cè)壁均固接有接駁角鐵,同端的四個(gè)接駁角鐵圍成環(huán)狀。

11、與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型的有益效果:

12、將本實(shí)用新型接入至用于排放熱氣的常規(guī)風(fēng)管,即前端板邊緣的四個(gè)接駁角鐵與前段常規(guī)風(fēng)管的后端連接,后端板邊緣的四個(gè)接駁角鐵與后段常規(guī)風(fēng)管的前端連接。進(jìn)入該常規(guī)風(fēng)管的熱氣會(huì)從前端板所設(shè)的通孔進(jìn)入,經(jīng)過內(nèi)筒后,從后端板所設(shè)的通孔排至后段的常規(guī)風(fēng)管。

13、進(jìn)風(fēng)管接頭與出風(fēng)管接頭與冷卻系統(tǒng)的管道連接,當(dāng)需要對熱氣進(jìn)行冷卻時(shí),往進(jìn)風(fēng)管接頭通入冷氣。冷氣經(jīng)進(jìn)風(fēng)管接頭進(jìn)入外筒內(nèi),并被導(dǎo)風(fēng)斜板阻擋而改變流動(dòng)方向了,從而繞內(nèi)筒流動(dòng),從而使冷氣依次流經(jīng)多條換熱管,充分與換熱管進(jìn)行熱交換,帶走換熱管所吸收的熱量,從而降低從后端板所設(shè)通孔排出的氣體的溫度,實(shí)現(xiàn)熱氣降溫。

技術(shù)特征:

1.一種具有冷卻功能的風(fēng)管,其特征在于:包括前端板和后端板,前端板與后端板通過若干連接桿相互固接,連接桿外固接有殼體,前端板與后端板之間連接有內(nèi)筒和外筒,外筒與內(nèi)筒同軸設(shè)置,外筒與內(nèi)筒之間的空間設(shè)有多根換熱管,多根換熱管的兩端分別與前端板與后端板固接,多根換熱管繞內(nèi)筒排列,外筒的側(cè)壁連接有進(jìn)風(fēng)管接頭和出風(fēng)管接頭,進(jìn)風(fēng)管接頭和出風(fēng)管接頭均穿出于殼體,進(jìn)風(fēng)管接頭和出風(fēng)管接頭的外端均設(shè)有連接法蘭,外筒與內(nèi)筒之間連接有導(dǎo)風(fēng)斜板,導(dǎo)風(fēng)斜板的上側(cè)邊緣與外筒的內(nèi)壁固接,導(dǎo)風(fēng)斜板的上側(cè)邊緣與內(nèi)筒的外壁固接,導(dǎo)風(fēng)斜板的上側(cè)邊緣靠近于進(jìn)風(fēng)管接頭的開口邊緣,導(dǎo)風(fēng)斜板與內(nèi)筒的中心軸線平行,導(dǎo)風(fēng)斜板與進(jìn)風(fēng)管接頭的中心軸線的夾角為25°-35°,導(dǎo)風(fēng)斜板沿軸向的寬度為進(jìn)風(fēng)管接頭內(nèi)徑之比的1.8-2.3,導(dǎo)風(fēng)斜板與進(jìn)風(fēng)管接頭所在一側(cè)的端板之間留有板端間隙。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的具有冷卻功能的風(fēng)管,其特征在于:外筒與內(nèi)筒之間的空間設(shè)有自內(nèi)而外的三排換熱管,各排換熱管均呈圓形分布。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的具有冷卻功能的風(fēng)管,其特征在于:相鄰兩排的換熱管沿周向相互錯(cuò)開。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的具有冷卻功能的風(fēng)管,其特征在于:相鄰換熱管的外壁之間距離與換熱管內(nèi)徑之間之比為1.5-2.5。

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的具有冷卻功能的風(fēng)管,其特征在于:前端板與后端板通過六根連接桿連接,其中四根連接桿呈四邊形陣列分布,其中兩根連接桿分別位于底側(cè)的兩條連接桿內(nèi)側(cè),位于底側(cè)邊緣的兩條連接桿通過連接片和與之靠近的連接桿固接。

6.根據(jù)權(quán)利要求2所述的具有冷卻功能的風(fēng)管,其特征在于:最外排的換熱管與外筒內(nèi)壁之間留有間隙。

7.根據(jù)權(quán)利要求2所述的具有冷卻功能的風(fēng)管,其特征在于:最內(nèi)排的換熱管與內(nèi)筒外壁之間留有間隙。

8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的具有冷卻功能的風(fēng)管,其特征在于:殼體的截面呈矩形狀,殼體的兩端側(cè)壁均固接有接駁角鐵,同端的四個(gè)接駁角鐵圍成環(huán)狀。

技術(shù)總結(jié)

本技術(shù)涉及一種具有冷卻功能的風(fēng)管,包括前端板和后端板,前端板與后端板通過若干連接桿相互固接,連接桿外固接有殼體,前端板與后端板之間連接有內(nèi)筒和外筒,外筒與內(nèi)筒同軸設(shè)置,外筒與內(nèi)筒之間的空間設(shè)有多根換熱管,多根換熱管的兩端分別與前端板與后端板固接,多根換熱管繞內(nèi)筒排列,外筒的側(cè)壁連接有進(jìn)風(fēng)管接頭和出風(fēng)管接頭,進(jìn)風(fēng)管接頭和出風(fēng)管接頭均穿出于殼體。

技術(shù)研發(fā)人員:張正華,阮海軍

受保護(hù)的技術(shù)使用者:武漢固興泰節(jié)能科技有限公司

技術(shù)研發(fā)日:20240813

技術(shù)公布日:2025/4/28

- 還沒有人留言評論。精彩留言會(huì)獲得點(diǎn)贊!