微型發光二極管及顯示裝置的制作方法

本申請涉及半導體顯示,具體而言涉及微型發光二極管及顯示裝置。

背景技術:

1、微型發光二極管(micro?led)具有尺寸小、集成度高、自發光等特性。與lcd、oled顯示相比,micro?led在亮度、分辨率、對比度、能耗、壽命、響應速度和熱穩定性等方面具有較大優勢,在商業上具有廣泛且重要的應用價值。例如ar(augmented?reality,增強現實)、vr(virtual?reality,虛擬現實)、可穿戴設備、抬頭顯示系統(hud:head?up?display,也稱汽車平視顯示系統)、微型投影、3d打印等顯示領域,已被業內認為是ar近眼顯示的終極解決方案。

2、micro?led顯示(微型顯示)技術是指以自發光的微米級尺寸led作為發光像素單元,將這些像素單元組裝到驅動面板上以形成高密度的led陣列,進而實現發光顯示。

3、目前,業內對微型發光二極管的開發均已全面的展開。然而,現有的微型發光二極管在應用于micro?led顯示時,顯示性能不佳。

技術實現思路

1、有鑒于此,為解決上述技術問題,本申請提供微型發光二極管及顯示裝置。

2、為實現上述目的,本申請提供一種微型發光二極管,該微型發光二極管包括外延結構以及絕緣層。

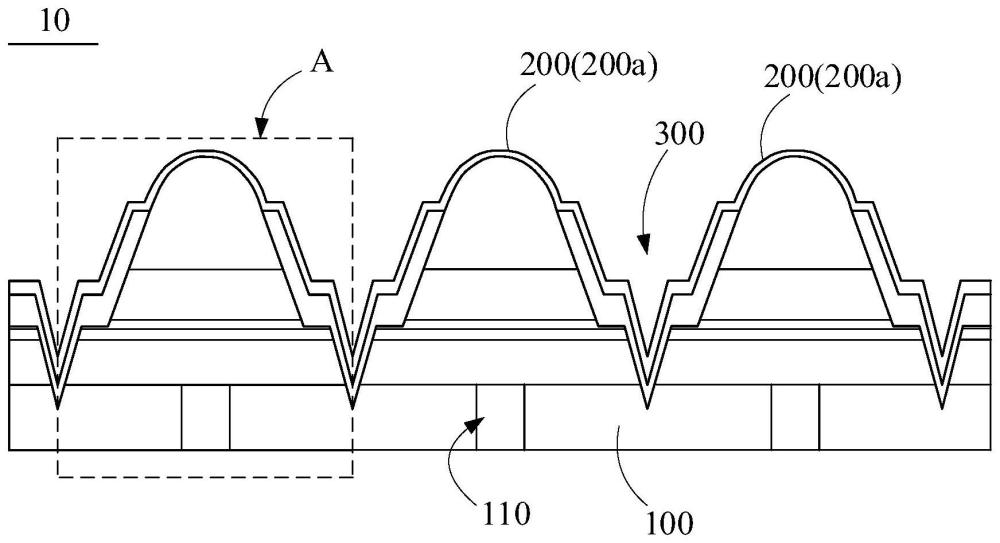

3、外延結構包括第一半導體層、第二半導體層以及夾置于第一半導體層與第二半導體層之間的發光層。其中,第一半導體層一體形成有向第一半導體層背離發光層的一側凸出的凸透鏡結構。絕緣層覆蓋第一半導體層的側壁至第二半導體層的側壁。絕緣層對應于凸透鏡結構的部分形成有開口,凸透鏡結構凸出于開口。

4、為了解決上述技術問題,本申請采用的另一個技術方案是提供了一種顯示裝置,該顯示裝置包括驅動基板以及像素單元。像素單元為微型發光二極管,多個微型發光二極管成陣列分布于驅動基板上,微型發光二極管為上述的微型發光二極管。

5、其中,相鄰的兩個微型發光二極管的第一半導體層之間形成有形成有芯粒隔離槽。芯粒隔離槽自相鄰的兩個微型發光二極管的第一半導體層之間沿第一半導體層朝向發光層的一側方向延伸至第二半導體層以下使相鄰的兩個微型發光二極管的第二半導體層隔開。微型發光二極管的絕緣層至少沿芯粒隔離槽的側壁延伸。

6、有益效果:區別于現有技術,本申請至少具有兩個方面的技術效果。第一方面,通過形成的凸透鏡結構對發光層發出的光的匯聚作用,能夠微型發光二極管的發光角度,從而能夠降低不同像素單元間的光串擾。第二方面,相對于將凸透鏡結構與第一半導體層分體成型而言,本申請中凸透鏡結構由第一半導體層一體形成,能夠消除透鏡與像素間的對位偏差,且有利于提升外量子效率(external?quantum?efficiency,eqe)以及有利于簡化微型發光二極管的制備流程,從而有助于提升微型發光二極管的成品良率。綜合上述兩個方面,本申請的的微型發光二極管具有更優的顯示性能,能夠更好的應用于近眼顯示領域,提升入射至人眼的顯示圖像的畫質。

技術特征:

1.一種微型發光二極管,其特征在于,所述微型發光二極管包括:

2.根據權利要求1所述的發光二極管,其特征在于,所述凸透鏡結構靠近所述發光層的一側的外緣為第一外緣;所述開口使第一外緣露出,或者所述開口與所述第一外緣齊平。

3.根據權利要求1所述的微型發光二極管,其特征在于,所述第一半導體層朝向所述發光層的一側面為平面,且所述第一半導體層背離所述發光層的一側面為曲面。

4.根據權利要求1或2所述的微型發光二極管,其特征在于,自所述第二半導體層至所述凸透鏡結構背離所述發光層的一端,所述外延結構逐漸收縮;

5.根據權利要求1所述的微型發光二極管,其特征在于,所述第一半導體層除所述凸透鏡結構外還包括與所述凸透鏡結構一體的臺體部;所述臺體部位于所述凸透鏡結構與所述發光層之間;

6.根據權利要求1所述的微型發光二極管,其特征在于,所述凸透鏡結構凸出于所述開口外的部分在投影面上的正投影具有第一投影面積,所述發光層在所述投影面上的正投影具有第二投影面積;

7.根據權利要求1所述的微型發光二極管,其特征在于,所述凸透鏡結構背離所述發光層的一端與所述開口之間在所述發光層的厚度方向上具有第一間距,所述第一間距為0.5um~2um。

8.一種顯示裝置,其特征在于,所述顯示裝置包括驅動基板以及像素單元,所述像素單元為微型發光二極管,多個所述微型發光二極管成陣列分布于所述驅動基板上,所述微型發光二極管為權利要求1-7任意一項所述的微型發光二極管;

9.根據權利要求8所述的顯示裝置,其特征在于,所述絕緣層的厚度為500埃~10000埃。

10.根據權利要求8所述的顯示裝置,其特征在于,所述微型發光二極管包括:

11.根據權利要求10所述的顯示裝置,其特征在于,所述第二導電層包括反射金屬層,所述第二導電層的厚度為1000埃~10000埃。

12.根據權利要求10所述的顯示裝置,其特征在于,所述第一導電層的厚度為200埃~3000埃。

技術總結

本申請公開了微型發光二極管及顯示裝置,涉及半導體顯示技術領域。微型發光二極管包括外延結構以及絕緣層,外延結構包括第一半導體層、第二半導體層以及夾置于第一半導體層與第二半導體層之間的發光層;其中,第一半導體層一體形成有向第一半導體層背離發光層的一側凸出的凸透鏡結構;絕緣層覆蓋第一半導體層的側壁至第二半導體層的側壁;絕緣層對應于凸透鏡結構的部分形成有開口,凸透鏡結構凸出于開口。本申請能減小微型發光二極管的發光角度,提升顯示性能。

技術研發人員:劉鵬,林科闖,何安和,黃少華,曾明俊,李安平,張永煌,李盈雅,李夏童

受保護的技術使用者:廈門三安光電有限公司

技術研發日:

技術公布日:2025/4/28

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!