一種箱梁內(nèi)模的收支機(jī)構(gòu)及收支方法與流程

本發(fā)明涉及預(yù)制公路箱梁施工,具體涉及一種箱梁內(nèi)模的收支機(jī)構(gòu)及收支方法。

背景技術(shù):

1、箱梁,橋梁工程中梁的一種,內(nèi)部為空心狀,上部?jī)蓚?cè)有翼緣,類(lèi)似箱子。鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的箱梁分為預(yù)制箱梁和現(xiàn)澆箱梁。在獨(dú)立場(chǎng)地預(yù)制的箱梁結(jié)合架橋機(jī)可在下部工程完成后進(jìn)行架設(shè),可加速工程進(jìn)度、節(jié)約工期,現(xiàn)澆箱梁多用于大型連續(xù)橋梁。預(yù)制公路箱梁是一種廣泛應(yīng)用于公路橋梁建設(shè)中的結(jié)構(gòu)組件,屬于預(yù)制混凝土梁的一種,通常采用預(yù)應(yīng)力混凝土或普通混凝土制造。預(yù)制箱梁具有較高的強(qiáng)度、較好的耐久性,并且由于是工廠預(yù)制,施工周期短、質(zhì)量可控,廣泛用于中大跨度橋梁的建設(shè)中。

2、在公路橋梁建設(shè)中,預(yù)制公路箱梁的應(yīng)用越來(lái)越普遍,其中預(yù)制公路箱梁的結(jié)構(gòu)也在隨著技術(shù)的發(fā)展不斷的變化,傳統(tǒng)的公路箱梁內(nèi)模多采用零散分塊組合模式,安裝較慢,且各部分之間一般采用螺栓連接,完全由人工逐一安裝及拆除,脫模時(shí)也是需要操作人員進(jìn)入箱室操作,操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度較大,安全風(fēng)險(xiǎn)較高。目前,一些內(nèi)腔尺寸較大的箱梁如鐵路箱梁開(kāi)始布置液壓系統(tǒng),逐步實(shí)現(xiàn)液壓自動(dòng)收支模,但對(duì)于一些尺寸較小的公路小箱梁,由于內(nèi)部空間狹小,尤其是高寬比小的公路小箱梁內(nèi)腔,其橫向尺寸大,但高度低,導(dǎo)致收支模空間受限,很難布置液壓系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)作業(yè)。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

1、本發(fā)明的目的就在于解決對(duì)于高寬比小的公路小箱梁內(nèi)腔,難以采用現(xiàn)有的液壓系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)收支模的問(wèn)題,而提出一種箱梁內(nèi)模的收支機(jī)構(gòu)及收支方法。

2、本發(fā)明的目的可以通過(guò)以下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn):

3、一種箱梁內(nèi)模的收支機(jī)構(gòu),包括:內(nèi)模,所述內(nèi)模包括:左側(cè)模板、右側(cè)模板與底部縱梁模板,還包括:組合件,所述組合件鉸接至所述內(nèi)模;

4、驅(qū)動(dòng)裝置,所述驅(qū)動(dòng)裝置用于驅(qū)動(dòng)所述組合件伸縮,使所述內(nèi)模可實(shí)現(xiàn)至少兩個(gè)狀態(tài);

5、在第一狀態(tài)下,所述左側(cè)模板、所述右側(cè)模板分別位于所述底部縱梁模板的兩側(cè),且所述左側(cè)模板的下端面、所述右側(cè)模板的下端面與所述底部縱梁模板的下端面位于同一水平面;

6、在第二狀態(tài)下,所述底部縱梁模板至少部分位于所述左側(cè)模板與所述右側(cè)模板形成的合圍空間內(nèi)。

7、作為本發(fā)明進(jìn)一步的方案:所述組合件包括連桿組,所述連桿組包括第二連桿、第三連桿和兩根第一連桿;

8、其中,兩根所述第一連桿的一端相互鉸接,并鉸接至所述左側(cè)模板,且一根所述第一連桿呈上旋狀態(tài),另一根所述第一連桿呈下旋狀態(tài);

9、所述第二連桿一端鉸接至所述底部縱梁模板,另一端與上旋的所述第一連桿的上旋端相鉸接,且所述第二連桿與下旋的所述第一連桿平行設(shè)置;

10、所述第三連桿一端鉸接至所述底部縱梁模板,另一端鉸接至所述左側(cè)模板,且所述第三連桿與上旋的所述第一連桿平行設(shè)置。

11、作為本發(fā)明進(jìn)一步的方案:下旋的所述第一連桿與所述第二連桿在保持平行的狀態(tài)下,均與所述第三連桿鉸接。

12、作為本發(fā)明進(jìn)一步的方案:所述連桿組設(shè)置兩個(gè),且兩個(gè)所述連桿組沿所述底部縱梁模板的中軸線對(duì)稱(chēng)設(shè)置;

13、其中,兩組所述連桿組中的所述第二連桿在位于所述中軸線處端部相互鉸接,且鉸接至所述底部縱梁模板;

14、兩組所述連桿組中的所述第三連桿在位于所述中軸線處的端部相互鉸接,且鉸接至所述底部縱梁模板。

15、作為本發(fā)明進(jìn)一步的方案:所述左側(cè)模板內(nèi)側(cè)設(shè)置有第一安裝座,所述第一連桿在所述第一安裝座處的鉸接點(diǎn)為第一滑動(dòng)鉸接點(diǎn),所述第一安裝座與所述第三連桿的鉸接點(diǎn)為第一固定鉸接點(diǎn)。

16、作為本發(fā)明進(jìn)一步的方案:所述右側(cè)模板內(nèi)側(cè)設(shè)置有第二安裝座,所述第一連桿在所述第二安裝座處的鉸接點(diǎn)為第二滑動(dòng)鉸接點(diǎn),所述第二安裝座與所述第三連桿的鉸接點(diǎn)為第二固定鉸接點(diǎn)。

17、作為本發(fā)明進(jìn)一步的方案:所述底部縱梁模板頂部設(shè)置有第三安裝座,所述第二連桿在所述第三安裝座處的鉸接點(diǎn)為第三滑動(dòng)鉸接點(diǎn),所述第三安裝座與所述第三連桿的鉸接點(diǎn)為第三固定鉸接點(diǎn)。

18、作為本發(fā)明進(jìn)一步的方案:所述第一安裝座開(kāi)設(shè)第一滑槽,在所述左側(cè)模板連接的所述連桿組中,下旋的所述第一連桿與所述第三連桿之間的夾角發(fā)生變化時(shí),所述第一滑動(dòng)鉸接點(diǎn)在所述第一滑槽中進(jìn)行上下滑移。

19、作為本發(fā)明進(jìn)一步的方案:所述第二安裝座開(kāi)設(shè)第二滑槽,在所述右側(cè)模板連接的所述連桿組中,下旋的所述第一連桿與所述第三連桿之間的夾角發(fā)生變化時(shí),所述第二滑動(dòng)鉸接點(diǎn)在所述第二滑槽中進(jìn)行上下滑移。

20、作為本發(fā)明進(jìn)一步的方案:所述第三安裝座開(kāi)設(shè)第三滑槽,在任一個(gè)連桿組中,所述第二連桿與所述第三連桿之間的夾角發(fā)生變化時(shí),所述第三滑動(dòng)鉸接點(diǎn)在所述第三滑槽中進(jìn)行上下滑移。

21、作為本發(fā)明進(jìn)一步的方案:所述驅(qū)動(dòng)裝置為油缸,所述油缸設(shè)置于所述左側(cè)模板與所述右側(cè)模板之間,所述油缸可以驅(qū)動(dòng)所述左側(cè)模板與所述右側(cè)模板進(jìn)行水平開(kāi)合運(yùn)動(dòng)。

22、一種箱梁內(nèi)模的收支方法,使用箱梁內(nèi)模的收支機(jī)構(gòu)進(jìn)行收模,包括:

23、在第一狀態(tài)下,驅(qū)動(dòng)左側(cè)模板與右側(cè)模板水平相離運(yùn)動(dòng),組合件中的兩根第三連桿之間的夾角增大,第三固定鉸接點(diǎn)下移,底部縱梁模板向下運(yùn)動(dòng),直到左側(cè)模板的下端面、右側(cè)模板的下端面與底部縱梁模板的下端面位于同一水平面,支模完成;

24、在第二狀態(tài)下,驅(qū)動(dòng)左側(cè)模板與右側(cè)模板水平相向運(yùn)動(dòng),組合件中的兩根第三連桿之間的夾角減小,第三固定鉸接點(diǎn)上移,底部縱梁模板向上運(yùn)動(dòng),直到底部縱梁模板完全位于左側(cè)模板與右側(cè)模板形成的合圍空間內(nèi),收模完成。

25、作為本發(fā)明進(jìn)一步的方案:底部縱梁模板運(yùn)動(dòng)時(shí),基于第三滑槽對(duì)第三滑動(dòng)鉸接點(diǎn)的限位,第三滑動(dòng)鉸接點(diǎn)在第三滑槽內(nèi)進(jìn)行滑移,使底部縱梁模板的運(yùn)動(dòng)方向保持豎直。

26、本發(fā)明的有益效果:

27、(1)本發(fā)明中,左側(cè)模板與右側(cè)模板的水平運(yùn)動(dòng)通過(guò)組合件的伸縮,轉(zhuǎn)換為底部縱梁模板的豎直升降,可以實(shí)現(xiàn)內(nèi)模的同步合攏與展開(kāi),進(jìn)而呈現(xiàn)出第一狀態(tài)或第二狀態(tài),從而實(shí)現(xiàn)預(yù)制公路箱梁內(nèi)模的自動(dòng)收支,無(wú)需人工干預(yù),節(jié)省時(shí)間,降低操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高收支模效率及模板的使用壽命。

28、(2)本發(fā)明中,組合件通過(guò)連桿組中多個(gè)連桿聯(lián)動(dòng),在有限的內(nèi)模空間中實(shí)現(xiàn)單自由度控制下的雙向運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)換,解決內(nèi)腔高寬比小的預(yù)制公路箱梁內(nèi)模自動(dòng)收支困難的問(wèn)題。

29、(3)本發(fā)明中,三個(gè)滑動(dòng)鉸接點(diǎn)分別與對(duì)應(yīng)的滑槽配合,從而約束模板沿設(shè)計(jì)方向運(yùn)動(dòng),使得收支模可以更加平穩(wěn)。

技術(shù)特征:

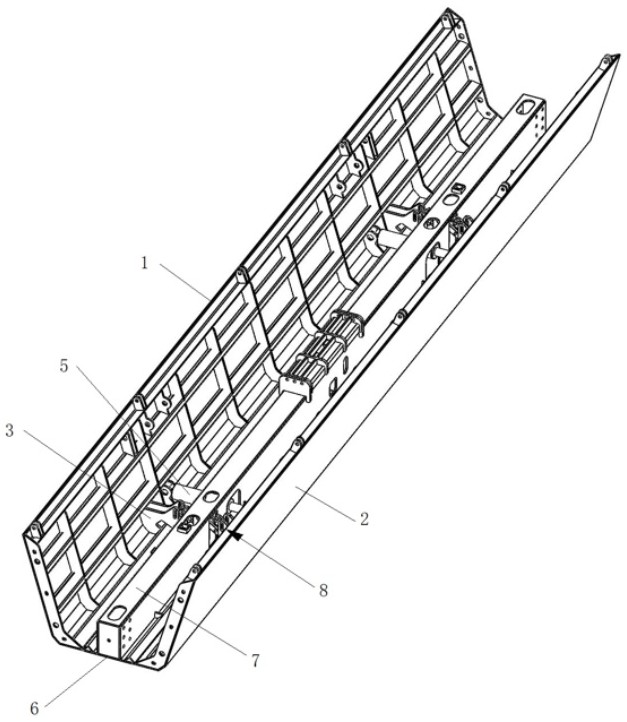

1.一種箱梁內(nèi)模的收支機(jī)構(gòu),包括:內(nèi)模,所述內(nèi)模包括:左側(cè)模板(1)、右側(cè)模板(2)與底部縱梁模板(6),其特征在于,還包括:組合件(8),所述組合件(8)鉸接至所述內(nèi)模;

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種箱梁內(nèi)模的收支機(jī)構(gòu),其特征在于,所述組合件(8)包括連桿組,所述連桿組包括第二連桿(82)、第三連桿(83)和兩根第一連桿(81);

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種箱梁內(nèi)模的收支機(jī)構(gòu),其特征在于,下旋的所述第一連桿(81)與所述第二連桿(82)在保持平行的狀態(tài)下,均與所述第三連桿(83)鉸接。

4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種箱梁內(nèi)模的收支機(jī)構(gòu),其特征在于,所述連桿組設(shè)置兩個(gè),且兩個(gè)所述連桿組沿所述底部縱梁模板(6)的中軸線對(duì)稱(chēng)設(shè)置;

5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的一種箱梁內(nèi)模的收支機(jī)構(gòu),其特征在于,所述左側(cè)模板(1)內(nèi)側(cè)設(shè)置有第一安裝座(3),所述第一連桿(81)在所述第一安裝座(3)處的鉸接點(diǎn)為第一滑動(dòng)鉸接點(diǎn)(84),所述第一安裝座(3)與所述第三連桿(83)的鉸接點(diǎn)為第一固定鉸接點(diǎn)(87)。

6.根據(jù)權(quán)利要求4所述的一種箱梁內(nèi)模的收支機(jī)構(gòu),其特征在于,所述右側(cè)模板(2)內(nèi)側(cè)設(shè)置有第二安裝座(4),所述第一連桿(81)在所述第二安裝座(4)處的鉸接點(diǎn)為第二滑動(dòng)鉸接點(diǎn)(86),所述第二安裝座(4)與所述第三連桿(83)的鉸接點(diǎn)為第二固定鉸接點(diǎn)(89)。

7.根據(jù)權(quán)利要求4所述的一種箱梁內(nèi)模的收支機(jī)構(gòu),其特征在于,所述底部縱梁模板(6)頂部設(shè)置有第三安裝座(7),所述第二連桿(82)在所述第三安裝座(7)處的鉸接點(diǎn)為第三滑動(dòng)鉸接點(diǎn)(85),所述第三安裝座(7)與所述第三連桿(83)的鉸接點(diǎn)為第三固定鉸接點(diǎn)(88)。

8.根據(jù)權(quán)利要求5所述的一種箱梁內(nèi)模的收支機(jī)構(gòu),其特征在于,所述第一安裝座(3)開(kāi)設(shè)第一滑槽(31),在所述左側(cè)模板(1)連接的所述連桿組中,下旋的所述第一連桿(81)與所述第三連桿(83)之間的夾角發(fā)生變化時(shí),所述第一滑動(dòng)鉸接點(diǎn)(84)在所述第一滑槽(31)中進(jìn)行上下滑移。

9.根據(jù)權(quán)利要求6所述的一種箱梁內(nèi)模的收支機(jī)構(gòu),其特征在于,所述第二安裝座(4)開(kāi)設(shè)第二滑槽(41),在所述右側(cè)模板(2)連接的所述連桿組中,下旋的所述第一連桿(81)與所述第三連桿(83)之間的夾角發(fā)生變化時(shí),所述第二滑動(dòng)鉸接點(diǎn)(86)在所述第二滑槽(41)中進(jìn)行上下滑移。

10.根據(jù)權(quán)利要求7所述的一種箱梁內(nèi)模的收支機(jī)構(gòu),其特征在于,所述第三安裝座(7)開(kāi)設(shè)第三滑槽(71),在任一個(gè)連桿組中,所述第二連桿(82)與所述第三連桿(83)之間的夾角發(fā)生變化時(shí),所述第三滑動(dòng)鉸接點(diǎn)(85)在所述第三滑槽(71)中進(jìn)行上下滑移。

11.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種箱梁內(nèi)模的收支機(jī)構(gòu),其特征在于,所述驅(qū)動(dòng)裝置為油缸(5),所述油缸(5)設(shè)置于所述左側(cè)模板(1)與所述右側(cè)模板(2)之間,所述油缸(5)可以驅(qū)動(dòng)所述左側(cè)模板(1)與所述右側(cè)模板(2)進(jìn)行水平開(kāi)合運(yùn)動(dòng)。

12.一種箱梁內(nèi)模的收支方法,其特征在于,使用權(quán)利要求1-11任一項(xiàng)所述的箱梁內(nèi)模的收支機(jī)構(gòu)進(jìn)行收模,其特征在于,包括:

13.根據(jù)權(quán)利要求12所述的一種箱梁內(nèi)模的收支方法,其特征在于,底部縱梁模板(6)運(yùn)動(dòng)時(shí),基于第三滑槽(71)對(duì)第三滑動(dòng)鉸接點(diǎn)(85)的限位,第三滑動(dòng)鉸接點(diǎn)(85)在第三滑槽(71)內(nèi)進(jìn)行滑移,使底部縱梁模板(6)的運(yùn)動(dòng)方向保持豎直。

技術(shù)總結(jié)

本發(fā)明公開(kāi)了一種箱梁內(nèi)模的收支機(jī)構(gòu)及收支方法,一種箱梁內(nèi)模的收支機(jī)構(gòu),包括:內(nèi)模,內(nèi)模包括:左側(cè)模板、右側(cè)模板與底部縱梁模板,還包括:組合件,組合件鉸接至內(nèi)模;在第一狀態(tài)下,左側(cè)模板、右側(cè)模板分別位于底部縱梁模板的兩側(cè),且左側(cè)模板的下端面、右側(cè)模板的下端面與底部縱梁模板的下端面位于同一水平面;在第二狀態(tài)下,底部縱梁模板至少部分位于左側(cè)模板與右側(cè)模板形成的合圍空間內(nèi)。該箱梁內(nèi)模的收支機(jī)構(gòu),左側(cè)模板與右側(cè)模板的水平運(yùn)動(dòng)通過(guò)組合件的伸縮,轉(zhuǎn)換為底部縱梁模板的豎直升降,可以實(shí)現(xiàn)內(nèi)模的同步合攏與展開(kāi),實(shí)現(xiàn)預(yù)制公路箱梁內(nèi)模的自動(dòng)收支,解決內(nèi)腔高寬比小的預(yù)制公路箱梁內(nèi)模自動(dòng)收支困難的問(wèn)題。

技術(shù)研發(fā)人員:梁超,楊馳,曹晗,阮蔚平,劉果,嚴(yán)俊,張校煜,高亞,黃浩,王亞民,裴小虎,庹用波,朱成龍,谷長(zhǎng)旭

受保護(hù)的技術(shù)使用者:中鐵四局集團(tuán)有限公司

技術(shù)研發(fā)日:

技術(shù)公布日:2025/4/24

- 還沒(méi)有人留言評(píng)論。精彩留言會(huì)獲得點(diǎn)贊!