一種光學系統(tǒng)及光學鏡頭的制作方法

本技術涉及光學系統(tǒng)領域,尤其涉及一種光學系統(tǒng)及光學鏡頭。

背景技術:

1、長焦鏡頭相比短焦鏡頭,在觀察同一物體時,放大倍率更高,因此能獲取更多的細節(jié)信息。根據(jù)光學原理,光學系統(tǒng)的景深與焦距成反比,在光圈數(shù)一定的情況下,焦距越大,則景深越小,因此,長焦鏡頭相比短焦鏡頭有著更小的景深,即更小的觀測范圍。在一些領域中,例如攝像無人機領域,可能其具有的光學系統(tǒng)同時需要滿足具有大景深與可獲取較多細節(jié)兩種情況,即能夠同時滿足近距離和遠距離的清晰成像,并且在觀察小目標或遠距離目標時能夠獲取更多的細節(jié)信息。

2、為同時獲得大景深與較多細節(jié),現(xiàn)有技術中常見的做法是使用變焦光學系統(tǒng),變焦光學系統(tǒng)可根據(jù)不同的工作距離來調節(jié)內部的鏡組結構,使得對不同位置均能清晰成像。但變焦光學系統(tǒng)存在內部結構設計復雜、體積和重量較大、成本較高的問題。

技術實現(xiàn)思路

1、針對上述技術問題,本技術實施例提供了一種光學系統(tǒng)及光學鏡頭,旨在提供一種結構簡單、體積和重量較小、成本較低,且具有大景深、可獲取較多細節(jié)的光學系統(tǒng)。

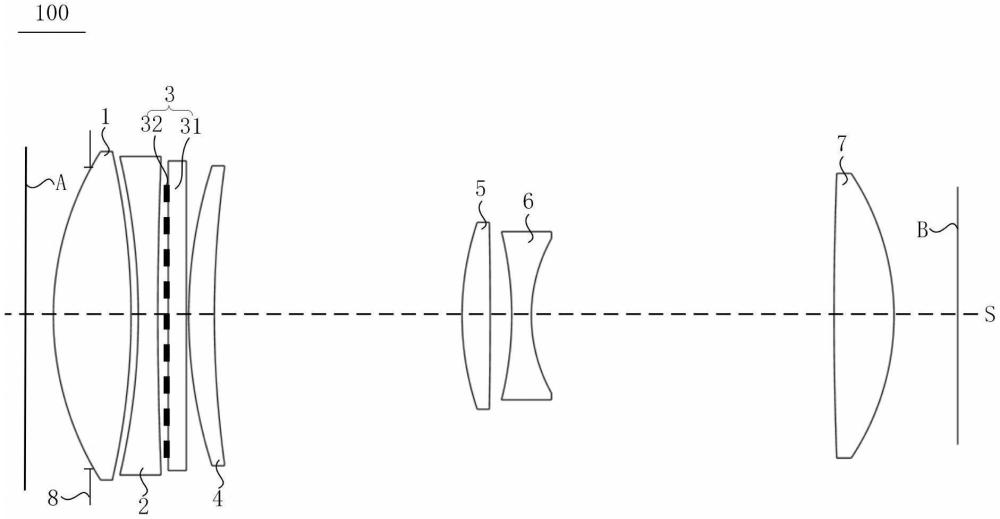

2、根據(jù)本技術實施例的一方面,公開了一種光學系統(tǒng),所述光學系統(tǒng)沿光軸由物側至像側依次包括:第一透鏡、第二透鏡、超透鏡、第三透鏡、第四透鏡、第五透鏡和第六透鏡;

3、所述第一透鏡的光焦度為正,所述第一透鏡靠近所述物側的面凸向所述物側;所述超透鏡的光焦度為正;所述第四透鏡的光焦度為正;所述第五透鏡的光焦度為負,所述第五透鏡靠近所述物側的面凸向所述像側,所述第五透鏡靠近所述像側的面凸向所述物側;所述第六透鏡的光焦度為正,所述第六透鏡靠近所述物側的面凸向所述物側,所述第六透鏡靠近所述像側的面凸向所述像側。

4、在一些實施例中,所述光學系統(tǒng)滿足:

5、

6、其中,所述f1為所述第一透鏡的焦距,所述n6為所述第六透鏡的折射率,所述rs11為所述第一透鏡靠近所述物側的面的曲率半徑,所述rs62為所述第六透鏡靠近所述像側的面的曲率半徑。

7、在一些實施例中,所述光學系統(tǒng)滿足:

8、

9、其中,所述fno為所述光學系統(tǒng)的光圈數(shù),所述為所述超透鏡的最大相位差,所述rm為所述超透鏡的有效半徑,所述ds6為所述第六透鏡的有效直徑,所述epd為所述光學系統(tǒng)的入瞳直徑。

10、在一些實施例中,所述光學系統(tǒng)滿足:

11、

12、其中,所述第一透鏡、所述第二透鏡、所述超透鏡和所述第三透鏡組成第一透鏡組,所述fa為所述第一透鏡組的有效焦距;所述第五透鏡和所述第六透鏡組成第二透鏡組,所述fb為所述第二透鏡組的有效焦距。

13、在一些實施例中,所述光學系統(tǒng)滿足:

14、

15、其中,所述θi為最大視場的邊緣光線在所述第四透鏡靠近所述物側的面的最大入射角,所述θr為最大視場的邊緣光線在所述第五透鏡靠近所述像側的面的最大出射角。

16、在一些實施例中,所述光學系統(tǒng)滿足:

17、

18、其中,所述ct4為所述第四透鏡的中心厚度,所述et4為所述第四透鏡的邊緣厚度;所述et5為所述第五透鏡的邊緣厚度,所述ct5為所述第五透鏡的中心厚度。

19、在一些實施例中,所述光學系統(tǒng)滿足:

20、其中,所述ttl為所述光學系統(tǒng)的光學總長,所述f為所述光學系統(tǒng)的有效焦距。

21、在一些實施例中,所述光學系統(tǒng)滿足:

22、0.9mm≤δbfl≤0.94mm;

23、其中,所述δbfl為所述光學系統(tǒng)在最近工作距下的光學后焦距,與所述光學系統(tǒng)在最遠工作距下的光學后焦距的差值。

24、在一些實施例中,所述光學系統(tǒng)滿足:

25、

26、其中,所述f1為所述第一透鏡的焦距,所述f2為所述第二透鏡的焦距,所述fm為所述超透鏡的焦距,所述f3為所述第三透鏡的焦距,所述f4為所述第四透鏡的焦距;所述f5為所述第五透鏡的焦距;所述f6為所述第六透鏡的焦距,所述f為所述光學系統(tǒng)的有效焦距。

27、在一些實施例中,所述光學系統(tǒng)滿足:

28、1.45≤nd1≤1.6,65≤vd1≤82;

29、1.50≤nd2≤1.93,30≤vd2≤60;

30、1.44≤ndm≤1.49,65≤vdm≤70;

31、1.46≤nd3≤1.7,21≤vd3≤80;

32、1.6≤nd4≤1.75,21≤vd4≤30;

33、1.55≤nd5≤1.85,38≤vd5≤70;

34、1.46≤nd6≤1.55,69≤vd6≤85;

35、其中,所述nd1為所述第一透鏡的折射率,所述vd1為所述第一透鏡的阿貝數(shù);所述nd2為所述第二透鏡的折射率,所述vd2為所述第二透鏡的阿貝數(shù);所述ndm為所述超透鏡的折射率,所述vdm為所述超透鏡的阿貝數(shù);所述nd3為所述第三透鏡的折射率,所述vd3為所述第三透鏡的阿貝數(shù);所述nd4為所述第四透鏡的折射率,所述vd4為所述第四透鏡的阿貝數(shù);所述nd5為所述第五透鏡的折射率,所述vd5為所述第五透鏡的阿貝數(shù);所述nd6為所述第六透鏡的折射率,所述vd6為所述第六透鏡的阿貝數(shù)。

36、在一些實施例中,所述光學系統(tǒng)滿足:

37、0.06mm≤l12≤0.3mm;

38、0.3mm≤l2m≤0.45mm;

39、0.05mm≤lm3≤3.3mm;

40、7.8mm≤l34≤10mm;

41、0.2mm≤l45≤0.9mm;

42、11.2mm≤l56≤13.1mm;

43、其中,所述l12為所述第一透鏡和所述第二透鏡之間的空氣間隔在所述光軸上的距離;所述l2m為所述第二透鏡和所述超透鏡之間的空氣間隔在所述光軸上的距離;所述lm3為所述超透鏡和所述第三透鏡之間的空氣間隔在所述光軸上的距離;所述l34為所述第三透鏡和所述第四透鏡之間的空氣間隔在所述光軸上的距離;所述l45為所述第四透鏡和所述第五透鏡之間的空氣間隔在所述光軸上的距離;所述l56為所述第五透鏡和所述第六透鏡之間的空氣間隔在所述光軸上的距離。

44、在一些實施例中,所述光學系統(tǒng)還包括光闌,所述光闌設置于任意相鄰的兩個透鏡之間;或者,所述光闌設置于所述第一透鏡遠離所述像側的一側。

45、本技術實施例的第二方面提供了一種光學鏡頭,包括:圖像傳感器和如上述任一項所述的光學系統(tǒng);所述圖像傳感器設于所述光學系統(tǒng)的像面。

46、本技術所提供的光學系統(tǒng)沿光軸由物側至像側依次包括:第一透鏡、第二透鏡、超透鏡、第三透鏡、第四透鏡、第五透鏡和第六透鏡。第一透鏡的光焦度為正,第一透鏡靠近物側的面凸向物側;超透鏡的光焦度為正;第四透鏡的光焦度為正;第五透鏡的光焦度為負,第五透鏡靠近物側的面凸向像側,第五透鏡靠近像側的面凸向物側;第六透鏡的光焦度為正,第六透鏡靠近物側的面凸向物側,第六透鏡靠近像側的面凸向像側。本技術中,光學系統(tǒng)可實現(xiàn)近景和遠景均能清晰成像,使得光學系統(tǒng)具有較大的景深。并且,本技術提供的光學系統(tǒng)具有較長的焦距,可獲取較多的細節(jié)信息,在觀察小目標或遠距離目標時能夠獲取更多的細節(jié)信息。相對于現(xiàn)有技術中相同規(guī)格的變焦光學系統(tǒng),本技術提供的光學系統(tǒng)沒有用于變焦的機械結構,其具有結構簡單、光圈較大、體積較小、重量較輕、成本較低的優(yōu)點。

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!