一種基于交通流特性的出入口匝道交通組織方法及系統與流程

本技術涉及交通組織領域,尤其涉及一種基于交通流特性的出入口匝道交通組織方法及系統。

背景技術:

1、隨著城市化進程的不斷推進和機動車保有量的持續增長,城市道路交通壓力日益加劇。高架快速路作為城市交通的重要組成部分,承擔著城市交通"主動脈"的功能,其通行效率直接影響著城市經濟發展和居民出行質量。

2、在相關技術中,可以采用常規的車道劃分和標線設置方式,在匝道區域僅設置基礎的導向箭頭和車道線,車輛可以在符合交通規則的前提下自由選擇行駛車道。

3、然而,在交通流量持續攀升的情況下,傳統的交通組織方式難以適應新的通行需求。特別是在匝道區域,由于缺乏精細化的交通組織設計,導致車輛在匯入和分流過程中產生大量無序變道行為,降低了道路通行效率。

技術實現思路

1、本技術提供了一種基于交通流特性的出入口匝道交通組織方法及系統,用于提高出入口匝道的道路通行效率。

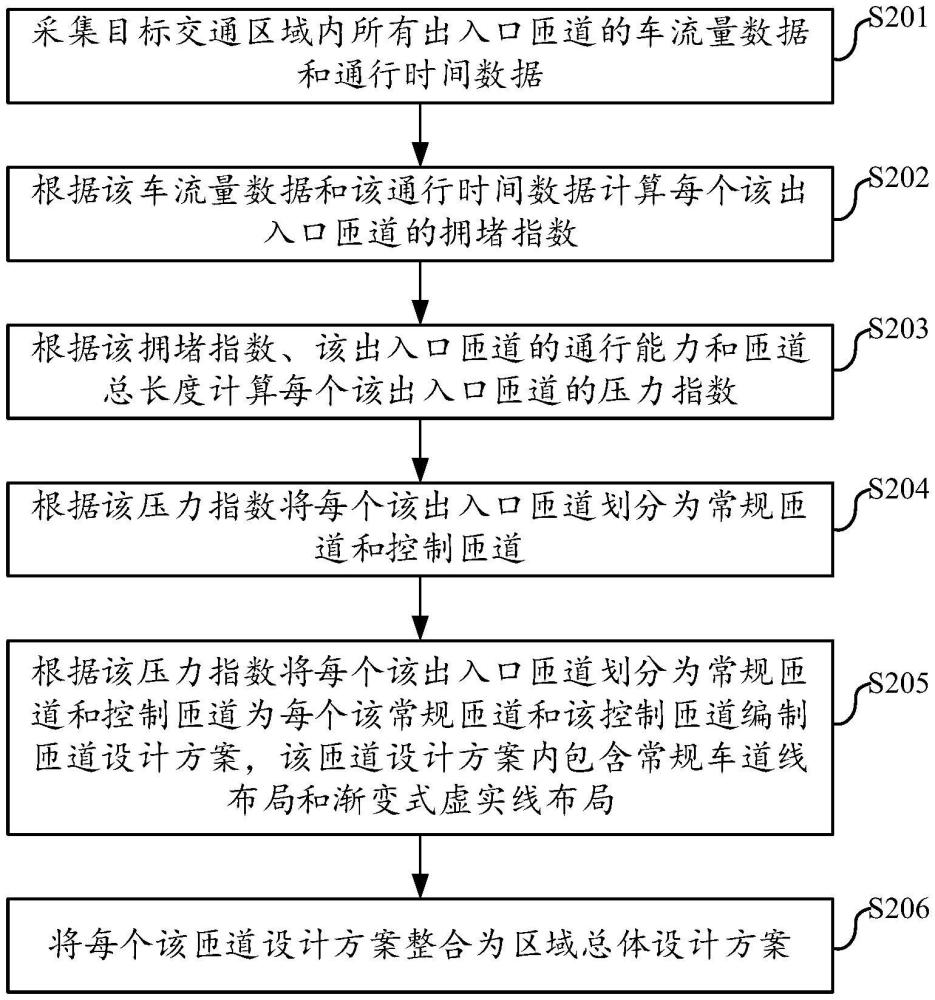

2、第一方面,本技術提供了一種基于交通流特性的出入口匝道交通組織方法,應用于出入口匝道交通組織系統,該方法包括:采集目標交通區域內所有出入口匝道的車流量數據和通行時間數據;根據該車流量數據和該通行時間數據計算每個該出入口匝道的擁堵指數;根據該擁堵指數、該出入口匝道的通行能力和匝道總長度計算每個該出入口匝道的壓力指數;根據該壓力指數將每個該出入口匝道劃分為常規匝道和控制匝道;為每個該常規匝道和該控制匝道編制匝道設計方案,該匝道設計方案內包含常規車道線布局和漸變式虛實線布局;將每個該匝道設計方案整合為區域總體設計方案。

3、通過采用上述技術方案,通過采集目標交通區域內所有出入口匝道的車流量數據和通行時間數據,能全面掌握匝道交通狀況,依據這些數據計算擁堵指數,再結合通行能力和匝道總長度得出壓力指數,從而精準劃分常規匝道和控制匝道,為不同類型匝道編制包含特定車道線布局的設計方案,最后整合為區域總體設計方案,可使交通組織更貼合實際需求,提升整體交通運行效率,減少交通擁堵和混亂,提高交通安全性。

4、結合第一方面的一些實施例,在一些實施例中,根據該擁堵指數、該出入口匝道的通行能力和匝道總長度計算每個該出入口匝道的壓力指數的步驟,具體包括:根據該車流量數據計算每個該出入口匝道的實際通行量與設計通行能力的比值,得到通行能力利用率;根據該通行時間數據計算每個該出入口匝道的實際通行時間與理想通行時間的比值,得到時間延誤率;將該通行能力利用率與該時間延誤率的乘積作為該擁堵指數;根據該擁堵指數、匝道總長度與設計通行能力的關系計算壓力指數。

5、通過采用上述技術方案,根據車流量數據計算通行能力利用率,從流量維度反映匝道使用強度;依據通行時間數據計算時間延誤率,體現通行效率。將兩者乘積作為擁堵指數,綜合考量了匝道的使用與效率情況,再根據擁堵指數、匝道總長度與設計通行能力的關系計算壓力指數,充分考慮了匝道的物理特征和交通運行狀態,能更精準地評估匝道承載壓力,有助于針對不同壓力等級的匝道實施差異化管理。

6、結合第一方面的一些實施例,在一些實施例中,為每個該常規匝道和該控制匝道編制匝道設計方案的步驟,具體包括:在該常規匝道的主線車道上設置常規車道線,該常規車道線包括統一起止點的實線虛線組合;在該控制匝道設置階梯式虛實線,該階梯式虛實線包括第一車道和第二車道之間設置第一虛實線組合,在第三車道和第四車道之間設置第二虛實線組合,該第一虛實線組合和該第二虛實線組合維持預設前后距離的位置。

7、通過采用上述技術方案,在常規匝道主線車道設置統一起止點的實線虛線組合的常規車道線,明確了變道禁止和允許區域,便于駕駛員識別,規范車輛行駛軌跡。在控制匝道設置階梯式虛實線,通過在不同車道組間設置虛實線組合且保持預設前后距離,引導車輛有序變道,這種布局方式根據控制匝道交通壓力大的特點,將變道過程分解,減少車輛變道沖突,提高變道安全性。

8、結合第一方面的一些實施例,在一些實施例中,預設前后距離的確定方法,具體包括:獲取目標路段的設計車速和車道寬度;根據該設計車速計算車輛完成單次變道所需的安全行駛時間;根據該設計車速和該安全行駛時間計算第一虛實線組合與第二虛實線組合之間的最小安全距離;根據該車道寬度計算變道軌跡長度;將該最小安全距離與該變道軌跡長度進行比較,將該最小安全距離與該變道軌跡長度中的最大值作為該第一虛實線組合與該第二虛實線組合的預設前后距離。

9、通過采用上述技術方案,通過獲取目標路段的設計車速和車道寬度,為后續計算提供基礎數據。依據設計車速計算車輛完成單次變道所需的安全行駛時間,再結合設計車速算出第一虛實線組合與第二虛實線組合之間的最小安全距離,考慮了車速對變道安全間距的影響。根據車道寬度計算變道軌跡長度,將最小安全距離與變道軌跡長度比較后取最大值作為預設前后距離,充分兼顧了變道操作的空間需求和安全要求。

10、結合第一方面的一些實施例,在一些實施例中,在將每個該匝道設計方案整合為區域總體設計方案的步驟之后,該方法還包括:在該區域總體設計方案中確定可變信息標志的設置位置;根據該漸變式虛實線布局規劃led顯示屏的安裝斷面,該斷面位于每組虛實線組合起點前預設距離處,該led顯示屏用于提示駕駛員變道時機。

11、通過采用上述技術方案,在區域總體設計方案中確定可變信息標志的設置位置,沿匝道方向合理劃分控制區段并依據視距、間距、供電與通信條件等選定具體安裝位置,可使可變信息標志在合適地點向駕駛員準確發布實時交通信息和管理指令,增強駕駛員對匝道通行狀態、變道信息、出口方向等的了解,提前做好駕駛決策。根據漸變式虛實線布局規劃led顯示屏安裝斷面,位于虛實線組合起點前預設距離處,能在關鍵位置及時提示駕駛員變道時機,能進一步規范車輛行駛行為,減少駕駛員決策失誤,提高匝道交通流的有序性和流暢性,降低交通事故風險。

12、結合第一方面的一些實施例,在一些實施例中,在將每個該匝道設計方案整合為區域總體設計方案的步驟之后,該方法還包括:獲取每個該常規匝道的交通流量數據和通行狀態數據;根據該交通流量數據和該通行狀態數據計算高峰期擁堵指數;當存在常規匝道的高峰期擁堵指數超過預設擁堵閾值時,生成匝道改造建議。

13、通過采用上述技術方案,獲取每個常規匝道的交通流量數據和通行狀態數據,全面掌握常規匝道日常交通運行情況。根據這些數據計算高峰期擁堵指數,能精準評估常規匝道在交通需求集中時段的擁堵程度。當高峰期擁堵指數超過預設擁堵閾值時生成匝道改造建議,通過分析匝道幾何特征和交通運行特征,針對性地制定改造方案,如增加車道數量、調整車道寬度等,有助于及時發現常規匝道存在的問題并進行優化改進,適應交通流量變化。

14、結合第一方面的一些實施例,在一些實施例中,在將每個該匝道設計方案整合為區域總體設計方案的步驟之后,該方法還包括:將該區域總體設計方案發送至目標客戶端。

15、通過采用上述技術方案,將區域總體設計方案發送至目標客戶端,為交通組織方案實施提供有力支持,保障交通改善工作有序推進。

16、第二方面,本技術實施例提供了一種出入口匝道交通組織系統,該出入口匝道交通組織系統包括:一個或多個處理器和存儲器;該存儲器與該一個或多個處理器耦合,該存儲器用于存儲計算機程序代碼,該計算機程序代碼包括計算機指令,該一個或多個處理器調用該計算機指令以使得該出入口匝道交通組織系統執行如第一方面以及第一方面中任一可能的實現方式描述的方法。

17、第三方面,本技術實施例提供一種包含指令的計算機程序產品,當上述計算機程序產品在出入口匝道交通組織系統上運行時,使得上述出入口匝道交通組織系統執行如第一方面以及第一方面中任一可能的實現方式描述的方法。

18、第四方面,本技術實施例提供一種計算機可讀存儲介質,包括指令,當上述指令在出入口匝道交通組織系統上運行時,使得上述出入口匝道交通組織系統執行如第一方面以及第一方面中任一可能的實現方式描述的方法。

19、可以理解地,上述第二方面提供的出入口匝道交通組織系統,第三方面提供的計算機程序產品和第四方面提供的計算機存儲介質均用于執行本技術實施例所提供的方法。因此,其所能達到的有益效果可參考對應方法中的有益效果,此處不再贅述。

20、本技術實施例中提供的一個或多個技術方案,至少具有如下技術效果或優點:

21、1、本技術通過采集目標交通區域內所有出入口匝道的車流量數據和通行時間數據,能全面掌握匝道交通狀況,依據這些數據計算擁堵指數,再結合通行能力和匝道總長度得出壓力指數,從而精準劃分常規匝道和控制匝道,為不同類型匝道編制包含特定車道線布局的設計方案,最后整合為區域總體設計方案,可使交通組織更貼合實際需求,提升整體交通運行效率,減少交通擁堵和混亂,提高交通安全性。

22、2、本技術通過在常規匝道主線車道設置統一起止點的實線虛線組合的常規車道線,明確了變道禁止和允許區域,便于駕駛員識別,規范車輛行駛軌跡。在控制匝道設置階梯式虛實線,通過在不同車道組間設置虛實線組合且保持預設前后距離,引導車輛有序變道,這種布局方式根據控制匝道交通壓力大的特點,將變道過程分解,減少車輛變道沖突,提高變道安全性。

23、3、本技術通過獲取目標路段的設計車速和車道寬度,為后續計算提供基礎數據。依據設計車速計算車輛完成單次變道所需的安全行駛時間,再結合設計車速算出第一虛實線組合與第二虛實線組合之間的最小安全距離,考慮了車速對變道安全間距的影響。根據車道寬度計算變道軌跡長度,將最小安全距離與變道軌跡長度比較后取最大值作為預設前后距離,充分兼顧了變道操作的空間需求和安全要求。

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!