基坑爆破影響下圍護樁基保護減振孔設計方法

本發明屬于工程施工領域,涉及一種保護減振孔的設計方法,尤其涉及一種基坑爆破影響下圍護樁基保護減振孔設計方法。

背景技術:

1、基坑開挖爆破工程涉及工程地質、水文地質、結構、邊坡等多個復雜環節,其安全性備受關注。在基坑開挖爆破過程中,振動荷載易對圍護樁基結構造成影響,可能導致結構損壞,影響施工安全。因此,如何有效減少爆破振動對圍護樁基的影響成為亟待解決的問題。目前,常見的基坑爆破減振方法包括主動減振法和被動減振法。主動減振法主要通過優化爆破方案來控制爆破振動強度,如采用延時爆破、減少最大單段藥量等。被動減振法則主要通過加快爆破振動能量的耗散來降低危害,如設置減振孔、減振溝等。其中,減振孔方法因其施工簡便、效果顯著而被廣泛應用。然而,現有的減振孔設計方法大多依賴于經驗,缺乏科學系統的理論指導。減振孔的孔徑、孔深、孔距和排數等參數的選擇往往憑借工程師的經驗判斷,難以保證最佳的減振效果。因此,亟需一種基于科學計算的減振孔設計方法,能夠根據具體工程條件,精確確定減振孔的參數,以實現最佳的減振效果,確保基坑爆破施工的安全和效率。

技術實現思路

1、為了解決背景技術中存在的上述技術問題,本發明提供了一種能科學制定減振孔、可實現最佳的減振效果以及確保基坑爆破施工的安全和效率的基坑爆破影響下圍護樁基保護減振孔設計方法。

2、為了實現上述目的,本發明采用如下技術方案:

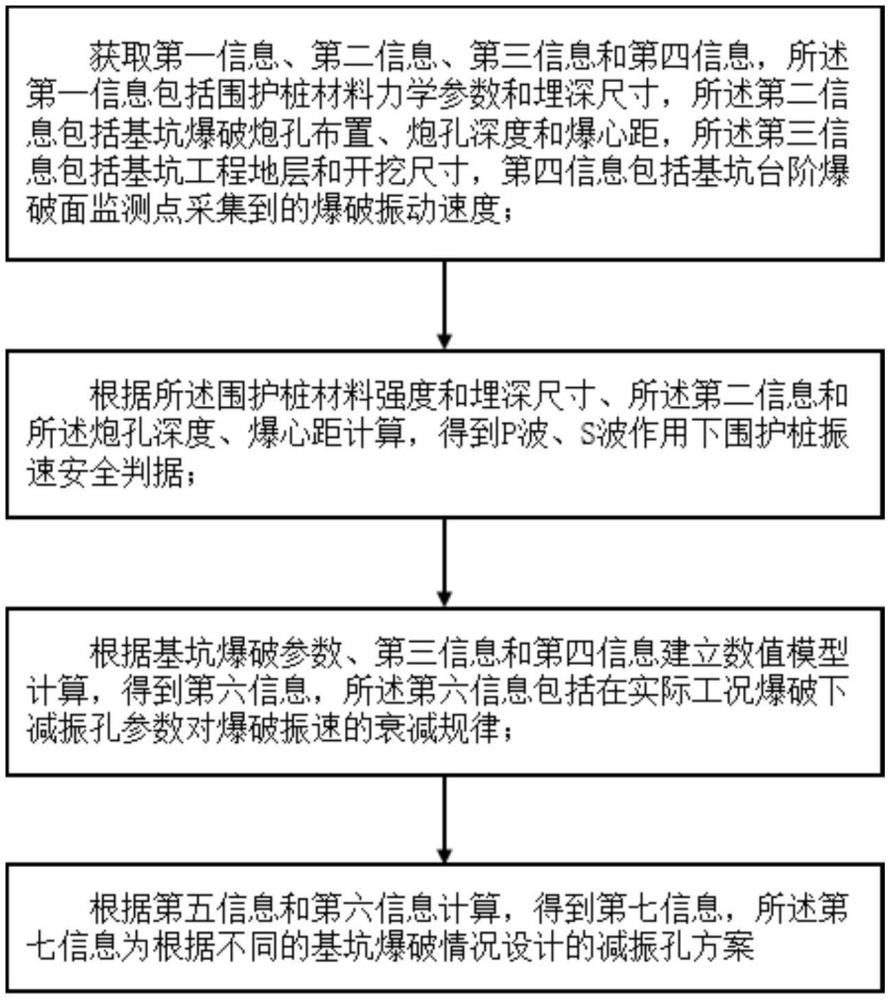

3、一種基坑爆破影響下圍護樁基保護減振孔設計方法,其特征在于:所述基坑爆破影響下圍護樁基保護減振孔設計方法包括以下步驟:

4、1)獲取影響減振孔的工程參數;

5、2)根據步驟1)得到的影響減振孔的工程參數計算圍護樁基爆破振速安全判據;

6、3)建立并驗證實際工程數值模型;

7、4)將步驟2)得到的圍護樁基爆破振速安全判據代入步驟3)得到的實際工程數值模型中,得到基坑爆破影響下圍護樁基保護減振孔設計方案。

8、優選地,本發明所采用的步驟1)中所述影響減振孔的工程參數包括圍護樁基材料的力學參數、圍護樁基尺寸及埋深、基坑爆破參數、基坑工程概況以及臺階爆破面圍護樁基上監測點采集到的爆破振速。

9、優選地,本發明所采用的圍護樁基材料力學參數包括靜態抗壓強度、靜態抗拉強度、靜態彈性模量、密度和泊松比;所述圍護樁基尺寸及埋深是圍護樁基的直徑、距地面的深度;所述基坑爆破參數包括炮孔深度、炮孔間距、炮孔排距、臺階爆破高度和爆心距;所述爆心距是基坑圍護樁基結構到炮孔中心的距離;所述基坑工程概況包括場地地層信息和開挖尺寸,地層信息為開挖巖土體的地層劃分和力學參數。

10、優選地,本發明所采用的步驟2)的具體實現方式是:

11、2.1)根據圍護樁基材料力學參數計算p波和s波傳播速度;

12、2.2)基于步驟2.1)得到的結果計算應力波入射角度和反射角度比例系數;

13、2.3)基于步驟2.2)的結果計算爆破應力波由爆破中心區域傳播至圍護樁基結構時應力波的入射角度和反射角度;

14、2.4)基于步驟2.3)的結果分別計算p波入射時入射p波及其反射波作用產生的應力、s波入射時入射s波及其反射波作用產生的應力;

15、2.5)基于步驟2.4)的結果計算p波作用下產生于剪切滑動面上的法向應力和s波作用下產生于剪切滑動面上的法向應力;

16、2.6)基于步驟2.5)的結果計算圍護樁基的動態抗拉強度、動態彈性模量和極限剪應力強度;

17、2.7)基于步驟2.6)的結果計算圍護樁基爆破振速安全判據,所述圍護樁基爆破振速安全判據包括由爆破中心區域傳播至圍護樁基的為p波作用下由極限拉應力強度準則及極限剪應力強度準則確定的安全振動速度以及s波作用下由極限拉應力強度準則及極限剪應力強度準則確定的安全振動速度。

18、優選地,本發明所采用的步驟2.1)中所述p波傳播速度和s波傳播速度的計算方式是:

19、

20、式中:

21、cp為縱波傳播速度;

22、cs為橫波傳播速度;

23、ed為動彈性模量;

24、μ為泊松比;

25、ρ為密度;

26、所述2.2)中應力波入射角度和反射角度比例系數的計算方式是:

27、

28、其中:

29、α是縱波的入射角以及反射縱波的反射角;

30、β是反射橫波的反射角;

31、cp為縱波傳播速度;

32、cs為橫波傳播速度;

33、μ為泊松比;

34、所述步驟2.4)中p波入射時入射p波及其反射波作用產生的應力、s波入射時入射s波及其反射波作用產生的應力的計算方式是:

35、

36、其中:

37、σpi和σpr分別為縱波入射時入射縱波及其反射波作用產生的應力;

38、τsi和σsr分別為橫波入射時入射橫波及其反射波作用產生的應力;

39、r0為應力波的反射系數;

40、β是反射橫波的反射角;

41、α是縱波的入射角以及反射縱波的反射角;

42、τsr是橫波入射時入射橫波反射波作用產生的應力;

43、τpr是縱波入射時入射縱波反射波作用產生的應力;

44、所述步驟2.5)中p波作用下產生于剪切滑動面上的法向應力和s波作用下產生于剪切滑動面上的法向應力的計算方式是:

45、

46、其中:

47、σp為p波作用下產生于剪切滑動面上的法向應力;

48、σs為s波作用下產生于剪切滑動面上的法向應力;

49、σpi和σpr分別為縱波入射時入射縱波及其反射波作用產生的應力;

50、τsi和σsr分別為橫波入射時入射橫波及其反射波作用產生的應力;

51、β是反射橫波的反射角;

52、α是縱波的入射角以及反射縱波的反射角;

53、r0為應力波的反射系數;

54、所述步驟2.6)中圍護樁基的動態抗拉強度、動態彈性模量和極限剪應力強度的計算方式是:

55、

56、其中:

57、σt0是圍護樁材料靜態抗拉強度;

58、[σt]是圍護樁材料極限拉應力強度;

59、[τ]是圍護樁材料極限剪應力強度;

60、是動力強度提高系數;

61、φ是內摩擦角;

62、σ是法向應力;

63、σc是為抗壓強度;

64、所述步驟2.7)中p波作用下由極限拉應力強度準則及極限剪應力強度準則確定的安全振動速度以及s波作用下由極限拉應力強度準則及極限剪應力強度準則確定的安全振動速度的計算方式是:

65、

66、其中:

67、vp(σ)和vp(τ)分別為ρ波作用下由極限拉應力強度準則及極限剪應力強度準則確定的安全振動速度;

68、vs(σ)和vs(τ)分別為s波作用下由極限拉應力強度準則及極限剪應力強度準則確定的安全振動速度;

69、[σt]是圍護樁材料極限拉應力強度;

70、β是反射橫波的反射角;

71、α是縱波的入射角以及反射縱波的反射角;

72、μ為泊松比;

73、ed為動彈性模量;

74、ρ為密度。

75、優選地,本發明所采用的步驟3)的具體實現方式是:

76、3.1)采集減振孔參數;

77、3.2)獲取與減振孔參數相對應的減振數據;

78、3.3)基于步驟3.2)得到的減振數據構建初級實際工程數值模型;

79、3.4)以步驟1)所得到的影響減振孔的工程參數中臺階爆破面圍護樁基上監測點采集到的爆破振速為對照,對步驟3.3)得到的初級實際工程數值模型進行驗證;

80、3.5)采用控制變量法賦予減振孔參數,重復步驟3.2),獲取不同減振孔參數相對應的減振實測數據;

81、3.6)將步驟3.5)得到的不同減振孔參數相對應的減振實測數據訓練步驟3.4)得到的模型,最終得到實際工程數值模型。

82、優選地,本發明所采用的步驟3.1)中所述減振孔參數包括減振孔孔徑、減振孔孔距、減振孔孔深以及減振孔排數。

83、一種用于實現如前所記載的基坑爆破影響下圍護樁基保護減振孔設計方法的系統,其特征在于:所述系統包括:

84、用于獲取影響減振孔的工程參數的參數獲取模塊;

85、用于根據參數獲取模塊獲得的影響減振孔的工程參數進行計算并得到圍護樁基爆破振速安全判據的計算模塊;

86、用于建立并驗證實際工程數值模型、以及用于根據計算模塊計算得到圍護樁基爆破振速安全判據與實際工程數值模型進行比對分析并得到基坑爆破影響下圍護樁基保護減振孔設計方案的處理模塊;

87、所述參數獲取模塊以及計算模塊分別與處理模塊相連。

88、優選地,本發明所采用的計算模塊計算p波和s波傳播速度、應力波入射角度和反射角度比例系數、爆破應力波由爆破中心區域傳播至圍護樁基結構時應力波的入射角度和反射角度、p波入射時入射p波及其反射波作用產生的應力、s波入射時入射s波及其反射波作用產生的應力、p波作用下產生于剪切滑動面上的法向應力和s波作用下產生于剪切滑動面上的法向應力、圍護樁基的動態抗拉強度、動態彈性模量和極限剪應力強度、由爆破中心區域傳播至圍護樁基的為p波作用下由極限拉應力強度準則及極限剪應力強度準則確定的安全振動速度以及s波作用下由極限拉應力強度準則及極限剪應力強度準則確定的安全振動速度。

89、一種可讀存儲介質或存儲器,其特征在于:所述可讀存儲介質或存儲器刻錄有如前記載的基坑爆破影響下圍護樁基保護減振孔設計方法。

90、本發明的有益效果為:

91、本發明提供了一種基坑爆破影響下圍護樁基保護減振孔設計方法、系統、設備及介質,涉及減振孔方案設計與圍護樁基安全防護技術領域,方法包括獲取第一信息、第二信息、第三信息、第四信息;根據圍護樁基材料強度及尺寸、第二信息和第三信息計算,得到第五信息,第五信息包括得到p波、s波作用下圍護樁基振速安全判據;根據基坑爆破參數、第三信息和第四信息建立數值模型計算,得到第六信息,第六信息包括在實際工況爆破下減振孔參數對爆破振速的衰減規律;根據第五信息和第六信息計算,得到第七信息,第七信息為根據不同的基坑爆破情況設計的減振孔方案。本方法能夠依據不同的實際工況,確定減振效應最大且施工簡便經濟適用的減振孔方案,對基坑周圍的圍護樁基結構起到有效的保護作用。本發明通過理論計算得出基坑圍護樁基爆破振動速度安全判據,建立數值模型分析減振孔參數對減振效果的影響規律,根據實際工程設計減振孔方案,建立數值模型驗證減振效果。

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!