儲(chǔ)能系統(tǒng)的熱管理裝置、儲(chǔ)能系統(tǒng)的熱管理方法與流程

本發(fā)明涉及儲(chǔ)能,具體涉及一種儲(chǔ)能系統(tǒng)的熱管理裝置及儲(chǔ)能系統(tǒng)的熱管理方法。

背景技術(shù):

1、儲(chǔ)能集裝箱作為能源體系中重要的儲(chǔ)能形式,在儲(chǔ)能集裝箱內(nèi)會(huì)設(shè)置至少一個(gè)電池簇,采用風(fēng)冷系統(tǒng)對(duì)單個(gè)電池簇散熱。風(fēng)冷系統(tǒng)包括空調(diào)和冷卻風(fēng)道,冷卻風(fēng)道通常設(shè)置于電池簇的頂部,電池簇包括多層電池包,每層電池包包括多個(gè)電池模組,冷卻風(fēng)道通常只能對(duì)同一電池包的部分電池模組進(jìn)行冷卻,而使得同一電池包的不同電池模組之間溫度差異較大,從而影響儲(chǔ)能集裝箱的整體散熱效果進(jìn)而導(dǎo)致儲(chǔ)能集裝箱的整體壽命下降。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

1、本發(fā)明的實(shí)施例提供了一種儲(chǔ)能系統(tǒng)的熱管理裝置以及熱管理方法,可以改善儲(chǔ)能系統(tǒng)的冷卻效果不均衡的技術(shù)問(wèn)題。

2、第一方面,本技術(shù)的實(shí)施例提供一種儲(chǔ)能系統(tǒng)的熱管理方法,所述儲(chǔ)能系統(tǒng)包括至少一電池簇、第一冷卻管道和第二冷卻管道;所述電池簇包括沿所述電池簇的高度方向設(shè)置的多層電池包,每一所述電池包包括并排布置的第一電池模組和第二電池模組,所述第一冷卻管道設(shè)置為冷卻所述第一電池模組,所述第二冷卻管道設(shè)置為冷卻所述第二電池模組,所述第一電池模組和所述第二電池模組均包括多個(gè)單體電池,每一所述單體電池設(shè)有至少一采溫點(diǎn),所述熱管理方法包括:

3、獲取多個(gè)所述電池包內(nèi)的所述第一電池模組的所述采溫點(diǎn)的溫度數(shù)據(jù)和所述第二電池模組的所述采溫點(diǎn)的溫度數(shù)據(jù);

4、根據(jù)所述溫度數(shù)據(jù)調(diào)節(jié)第一冷卻管道和/或第二冷卻管道的冷卻介質(zhì)的流動(dòng)。

5、在一些實(shí)施例中,所述熱管理方法還包括:根據(jù)多個(gè)溫度數(shù)據(jù)獲取同一電池包內(nèi)的所述電池模組的模組極差;

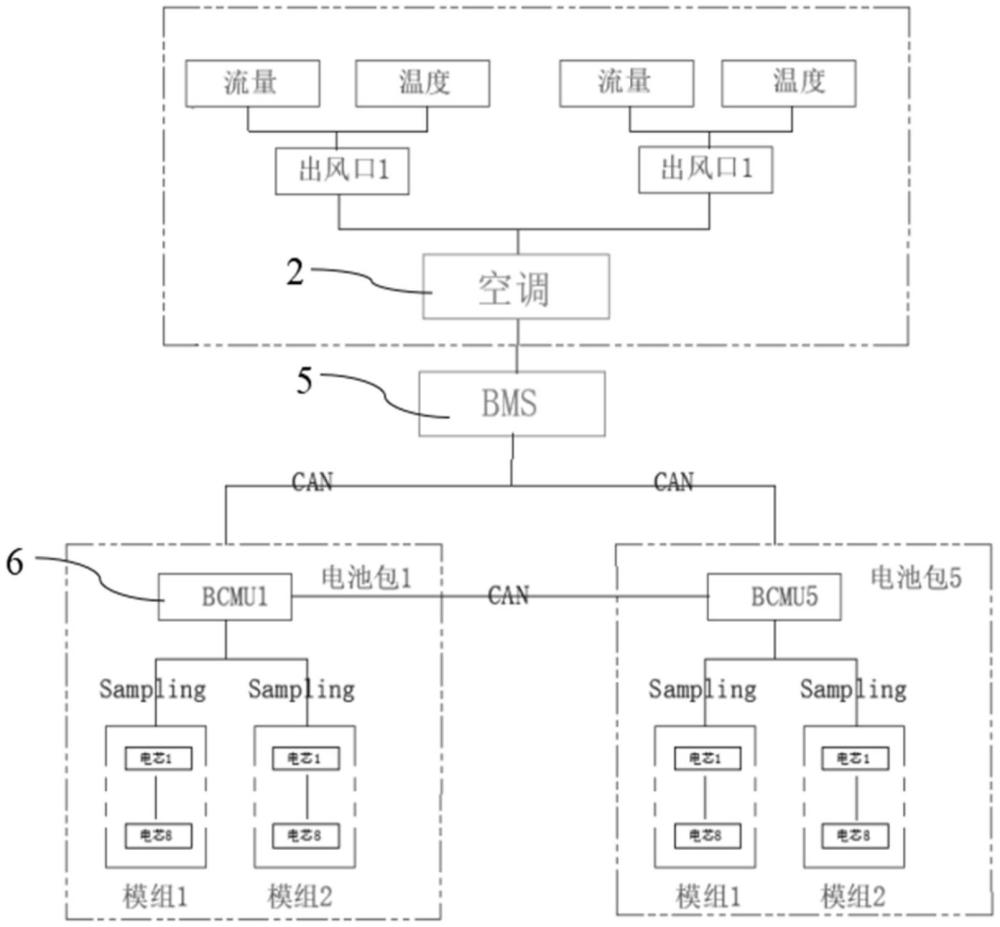

6、其中,所述根據(jù)所述溫度數(shù)據(jù)調(diào)節(jié)第一冷卻管道和/或第二冷卻管道的冷卻介質(zhì)的流動(dòng)包括:根據(jù)所述模組極差調(diào)節(jié)所述第一冷卻管道和/或第二冷卻管道的冷卻介質(zhì)的流量。

7、在一些實(shí)施例中,所述根據(jù)所述模組極差調(diào)節(jié)所述第一冷卻管道和/或第二冷卻管道的冷卻介質(zhì)的流量包括:當(dāng)所述第一電池模組的模組極差大于第一預(yù)設(shè)差值且小于第二預(yù)設(shè)差值時(shí),調(diào)節(jié)所述第一冷卻管道內(nèi)的所述冷卻介質(zhì)的流量。

8、在一些實(shí)施例中,所述熱管理方法包括:根據(jù)多個(gè)溫度數(shù)據(jù)獲取同一電池模組內(nèi)的所述單體電池的電池極差,所述根據(jù)所述溫度數(shù)據(jù)調(diào)節(jié)第一冷卻管道和/或第二冷卻管道的冷卻介質(zhì)的流動(dòng)包括:根據(jù)所述電池極差調(diào)節(jié)第一冷卻管道和/或第二冷卻管道的冷卻介質(zhì)的溫度。

9、在一些實(shí)施例中,所述第一冷卻管道連通于制冷器的第一冷卻管道接口,所述第二冷卻管道連通于所述制冷器的第二冷卻管道接口,所述根據(jù)所述電池極差調(diào)節(jié)第一冷卻管道和/或第二冷卻管道的冷卻介質(zhì)的溫度包括:當(dāng)所述第一電池模組的所述電池極差大于第三預(yù)設(shè)差值時(shí),調(diào)節(jié)所述第一電池模組對(duì)應(yīng)的所述第一冷卻管道所連通的所述第一冷卻管道接口流出的所述冷卻介質(zhì)的溫度。

10、第二方面,本技術(shù)的實(shí)施例提供一種儲(chǔ)能系統(tǒng)的熱管理裝置,所述儲(chǔ)能系統(tǒng)包括至少一電池簇、第一冷卻管道和第二冷卻管道;所述電池簇包括沿所述電池簇的高度方向設(shè)置的多層電池包,每一所述電池包包括并排布置的第一電池模組和第二電池模組,所述第一冷卻管道設(shè)置為冷卻所述第一電池模組,所述第二冷卻管道設(shè)置為冷卻所述第二電池模組,所述第一電池模組和所述第二電池模組均包括多個(gè)單體電池,每一所述單體電池設(shè)有至少一采溫點(diǎn),所述熱管理裝置包括:電池包監(jiān)測(cè)單元,用于獲取所述電池包內(nèi)所述第一電池模組的多個(gè)采溫點(diǎn)的溫度數(shù)據(jù)和所述第二電池模組的多個(gè)采溫點(diǎn)的溫度數(shù)據(jù);電池簇管理系統(tǒng),用于根據(jù)所述第一電池模組的多個(gè)采溫點(diǎn)的溫度數(shù)據(jù)和所述第二電池模組的多個(gè)采溫點(diǎn)的溫度數(shù)據(jù)進(jìn)而控制第一冷卻管道和/或第二冷卻管道的冷卻介質(zhì)的流動(dòng)。

11、在一些實(shí)施例中,所述第一冷卻管道包括多組第一出風(fēng)口,所述第二冷卻管道包括多組第二出風(fēng)口,所述電池包包括箱體,所述箱體設(shè)有第一進(jìn)風(fēng)口和第二進(jìn)風(fēng)口,所述第一進(jìn)風(fēng)口對(duì)應(yīng)于所述第一電池模組,所述第二進(jìn)風(fēng)口對(duì)應(yīng)于所述第二電池模組,每組所述第一出風(fēng)口對(duì)應(yīng)于所述第一進(jìn)風(fēng)口設(shè)置,每組所述第二出風(fēng)口對(duì)應(yīng)于所述第二進(jìn)風(fēng)口設(shè)置,所述電池簇管理系統(tǒng)設(shè)置為調(diào)節(jié)所述第一出風(fēng)口和/或所述第二出風(fēng)口流出的冷卻介質(zhì)的流量。

12、在一些實(shí)施例中,當(dāng)所述第一電池模組的所述模組極差大于第一預(yù)設(shè)差值且小于第二預(yù)設(shè)差值時(shí),所述電池簇管理系統(tǒng)調(diào)節(jié)所述第一冷卻管道內(nèi)的所述冷卻介質(zhì)的流量。

13、在一些實(shí)施例中,設(shè)定所述第一出風(fēng)口調(diào)節(jié)后的流量為l1x,設(shè)定所述第一出風(fēng)口調(diào)節(jié)前的流量為l1y,設(shè)定所述電池簇管理系統(tǒng)調(diào)節(jié)所述流量所需要的時(shí)間為t,設(shè)定所述第一電池模組內(nèi)的單體電池的最高溫度為x1max,設(shè)定所述單體電池的最高溫度閾值為y1,設(shè)定所述第一電池模組所在的電池包的層數(shù)與所述第一冷卻管道的入口所對(duì)應(yīng)的電池包的層數(shù)之間的差值的絕對(duì)值為h,則l1x滿足如下關(guān)系式:

14、

15、其中,l1x>l1y,1≤h≤10,1s≤t≤10s。

16、在一些實(shí)施例中,所述第一冷卻管道包括多組第一出風(fēng)口,所述第二冷卻管道包括多組第二出風(fēng)口,所述電池包包括箱體,所述箱體設(shè)有第一進(jìn)風(fēng)口和第二進(jìn)風(fēng)口,所述第一進(jìn)風(fēng)口對(duì)應(yīng)于所述第一電池模組,所述第二進(jìn)風(fēng)口對(duì)應(yīng)于所述第二電池模組,每組所述第一出風(fēng)口對(duì)應(yīng)于所述第一進(jìn)風(fēng)口設(shè)置,每組所述第二出風(fēng)口對(duì)應(yīng)于所述第二進(jìn)風(fēng)口設(shè)置,所述第一冷卻管道連通于制冷器的第一冷卻管道接口,所述第二冷卻管道連通于所述制冷器的第二冷卻管道接口,所述電池簇管理系統(tǒng)設(shè)置為調(diào)節(jié)所述第一冷卻管道接口和/或所述第二冷卻管道接口流出的冷卻介質(zhì)的溫度。

17、在一些實(shí)施例中,所述電池包監(jiān)測(cè)單元還用于根據(jù)多個(gè)溫度數(shù)據(jù)獲取同一電池模組內(nèi)的所述單體電池的電池極差,所述電池簇管理系統(tǒng)根據(jù)所述電池極差調(diào)節(jié)第一冷卻管道和/或第二冷卻管道的冷卻介質(zhì)的溫度。

18、在一些實(shí)施例中,當(dāng)所述第一電池模組的所述電池極差大于第三預(yù)設(shè)差值時(shí),所述電池簇管理系統(tǒng)調(diào)節(jié)所述第一電池模組對(duì)應(yīng)的所述第一冷卻管道所連通的所述第一冷卻管道接口流出的所述冷卻介質(zhì)的溫度。

19、在一些實(shí)施例中,設(shè)定所述第一冷卻管道接口流出的所述冷卻介質(zhì)調(diào)節(jié)后的溫度為c1x,設(shè)定所述第一冷卻管道接口流出的所述冷卻介質(zhì)調(diào)節(jié)前的溫度為c1y,設(shè)定所述電池簇管理單系統(tǒng)調(diào)節(jié)溫度所需要的時(shí)間為t,設(shè)定所述第一電池模組內(nèi)的所述單體電池的最高溫度為x1max,設(shè)定所述單體電池的最高溫度閾值為y1,設(shè)定所述第一電池模組所在的電池包的層數(shù)與所述第一冷卻管道的入口所對(duì)應(yīng)的電池包的層數(shù)之間的差值的絕對(duì)值為h,則c1x滿足如下關(guān)系式:

20、

21、其中,c1x<y<c1y,1≤h≤10,1s≤t≤10s。

22、本發(fā)明的實(shí)施例的有益效果:

23、在本發(fā)明的實(shí)施例中,通過(guò)設(shè)置第一冷卻管道冷卻電池簇的每層電池包的第一電池模組,設(shè)置第二冷卻管道冷卻電池簇的每層電池包的第二電池模組,根據(jù)獲取的第一電池模組的多個(gè)采溫點(diǎn)的溫度數(shù)據(jù)進(jìn)而控制第一冷卻管道的冷卻介質(zhì)的流動(dòng),根據(jù)獲取的第二電池模組的多個(gè)采溫點(diǎn)的溫度數(shù)據(jù)進(jìn)而控制第二冷卻管道的冷卻介質(zhì)的流動(dòng),從而使得各層電池包的第一電池模組和第二電池模組之間保持溫度均衡。

- 還沒有人留言評(píng)論。精彩留言會(huì)獲得點(diǎn)贊!