一種觸頭支持件及接觸器的制作方法

本申請(qǐng)涉及電氣開關(guān),具體地,涉及一種觸頭支持件及接觸器。

背景技術(shù):

1、相關(guān)技術(shù)中,接觸器如觸頭接觸器通常包括靜觸頭、觸橋和殼體等結(jié)構(gòu),使用時(shí)觸橋在電磁鐵以及觸頭簧等結(jié)構(gòu)的配合作用下沿殼體的窗口內(nèi)滑動(dòng),以實(shí)現(xiàn)觸橋與靜觸頭之間的接觸或分離。在此過程中,需要在殼體窗口內(nèi)設(shè)置導(dǎo)向條對(duì)觸橋的滑動(dòng)進(jìn)行導(dǎo)向和定位。

2、但是,上述結(jié)構(gòu)使用時(shí),由于注塑工藝參數(shù)等條件的限制,加上觸橋運(yùn)動(dòng)過程中對(duì)窗口內(nèi)特定位置不斷施力,導(dǎo)致窗口內(nèi)容易形成薄弱區(qū)域,使用過程中薄弱區(qū)域所在位置容易發(fā)生斷裂,導(dǎo)致觸頭支持件的使用壽命降低。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

1、本申請(qǐng)的目的是提供一種觸頭支持件及接觸器,能夠解決觸頭支持件使用過程中容易發(fā)生斷裂影響使用壽命的問題。

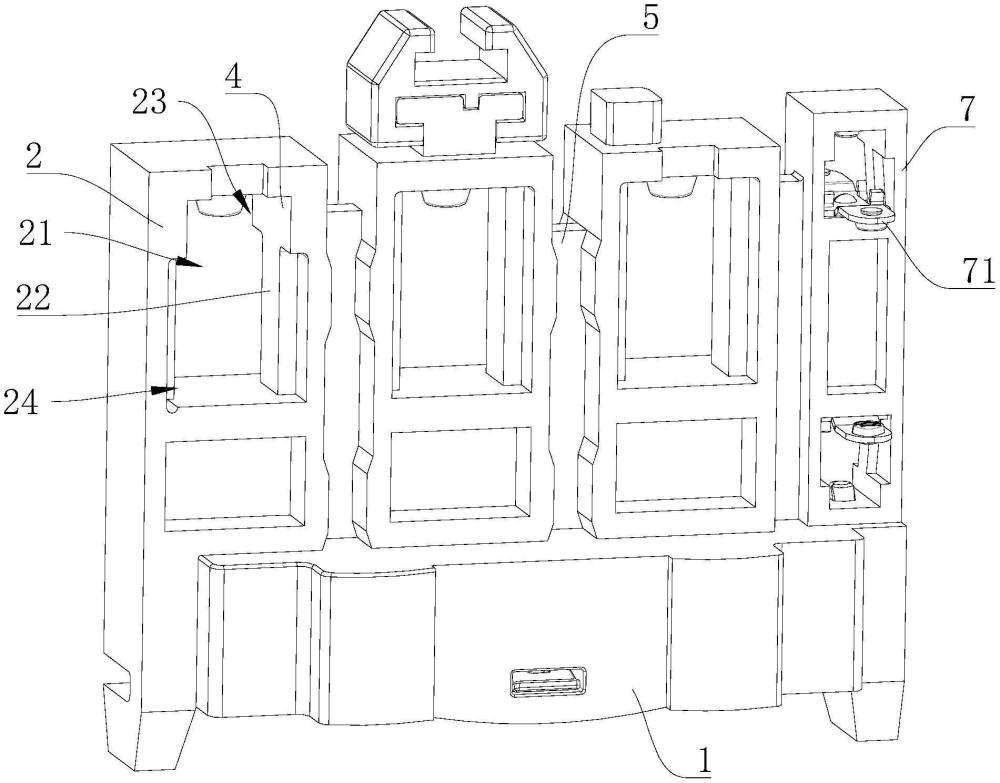

2、為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N觸頭支持件,所述觸頭支持件包括支撐座、觸橋、第一加強(qiáng)部和至少一個(gè)導(dǎo)向框,其中,導(dǎo)向框安裝于所述支撐座,所述導(dǎo)向框具有導(dǎo)向窗口,所述導(dǎo)向窗口內(nèi)設(shè)置有導(dǎo)向筋,所述導(dǎo)向筋背離所述支撐座的端部具有第一薄弱區(qū)域。觸橋部分處于所述導(dǎo)向窗口內(nèi),所述觸橋滑動(dòng)連接于所述導(dǎo)向筋。第一加強(qiáng)部設(shè)置在所述導(dǎo)向窗口內(nèi),部分所述第一加強(qiáng)部設(shè)置在所述第一薄弱區(qū)域,所述第一加強(qiáng)部與所述導(dǎo)向筋連接并形成第一增強(qiáng)臺(tái)階。

3、基于本申請(qǐng)上述的實(shí)施例,由于導(dǎo)向框自身的加工條件限制,導(dǎo)向框自身背離支撐座的端部本身較為薄弱,同時(shí),觸橋在導(dǎo)向框內(nèi)滑動(dòng)時(shí)會(huì)沿滑動(dòng)方向不斷向?qū)蚩蚩蝮w施力,最終導(dǎo)致導(dǎo)向框內(nèi)導(dǎo)向筋背離支撐座的端部形成第一薄弱區(qū)域,而在本申請(qǐng)中,通過在第一薄弱區(qū)域設(shè)置第一加強(qiáng)部,第一加強(qiáng)部與導(dǎo)向筋連接形成的第一增強(qiáng)臺(tái)階能夠通過直接增加厚度的方式對(duì)第一薄弱區(qū)域進(jìn)行增強(qiáng),從而避免使用過程中第一薄弱區(qū)域位置發(fā)生斷裂影響觸頭支持件的使用壽命。

4、在一些實(shí)施例中,所述第一增強(qiáng)臺(tái)階靠近所述支撐座的面為平面或弧面。

5、基于本申請(qǐng)上述的實(shí)施例,在滿足加強(qiáng)要求的情況下,第一增強(qiáng)臺(tái)階靠近支撐座的面既可以設(shè)置為平面也可以設(shè)置為弧面,設(shè)置為平面時(shí)便于加工,設(shè)置弧面時(shí)更加平滑且均勻,抗撕裂性能更好。

6、在一些實(shí)施例中,所述第一增強(qiáng)臺(tái)階靠近所述支撐座的平面為第一平面,所述導(dǎo)向框設(shè)置有導(dǎo)向筋的平面為第二平面,所述第一平面和所述第二平面之間的夾角為α,α≥90°。

7、基于本申請(qǐng)上述的實(shí)施例,將第一平面和第二平面之間的夾角設(shè)置為直角或鈍角,當(dāng)?shù)谝黄矫媾c第二平面之間的夾角為直角時(shí),此時(shí)二者之間結(jié)構(gòu)較為簡單,加工時(shí)較為方便。而當(dāng)二者之間的夾角越趨向于鈍角時(shí),此時(shí)二者之間的連接位置越平緩,二者交接位置發(fā)生撕裂的可能也逐漸減小,從而能夠進(jìn)一步降低第一薄弱區(qū)域發(fā)生斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。

8、在一些實(shí)施例中,所述第一平面和所述第二平面的交接位置設(shè)置有過渡面,所述過渡面為圓弧面或平面。

9、基于本申請(qǐng)上述的實(shí)施例,通過在第一平面和第二平面的交接位置設(shè)置過渡面,能夠避免二者的交接位置出現(xiàn)明顯的轉(zhuǎn)折區(qū)域,使得二者之間的交接位置較為平滑,減小二者之間交接區(qū)域發(fā)生斷裂的可能。

10、在一些實(shí)施例中,所述導(dǎo)向框設(shè)置有至少兩個(gè),并且相鄰兩個(gè)所述導(dǎo)向框之間相互連接,處于邊緣的所述導(dǎo)向框內(nèi)設(shè)置有所述第一加強(qiáng)部,或者,所有所述導(dǎo)向框內(nèi)均設(shè)置有所述第一加強(qiáng)部。

11、基于本申請(qǐng)上述的實(shí)施例,當(dāng)導(dǎo)向框兩側(cè)均設(shè)置有其他導(dǎo)向框與其連接時(shí),此時(shí)導(dǎo)向框兩側(cè)受力較為均衡,而當(dāng)導(dǎo)向框位于邊緣時(shí),此時(shí)導(dǎo)向框只有一側(cè)與其他導(dǎo)向框連接,因此會(huì)發(fā)生受力不均,導(dǎo)致位于邊緣的導(dǎo)向框更容易發(fā)生斷裂,因此在設(shè)置第一加強(qiáng)部時(shí),優(yōu)先在位于邊緣的導(dǎo)向框內(nèi)設(shè)置第一加強(qiáng)部,同時(shí)也可以在所有導(dǎo)向框內(nèi)均設(shè)置加強(qiáng)部對(duì)整體強(qiáng)度進(jìn)行加強(qiáng)。

12、在一些實(shí)施例中,所述導(dǎo)向筋與所述導(dǎo)向框的內(nèi)壁配合形成相對(duì)的兩個(gè)導(dǎo)向臺(tái)階,每個(gè)所述導(dǎo)向筋配合設(shè)置有兩個(gè)所述第一加強(qiáng)部,兩個(gè)所述第一加強(qiáng)部分別與對(duì)應(yīng)的所述導(dǎo)向臺(tái)階連接。

13、基于本申請(qǐng)上述的實(shí)施例,通過設(shè)置兩個(gè)導(dǎo)向筋,在對(duì)觸橋進(jìn)行定位和導(dǎo)向時(shí)固定和導(dǎo)向效果更好,同時(shí),兩個(gè)第一加強(qiáng)部分別從兩側(cè)對(duì)于第一薄弱區(qū)域所在位置進(jìn)行加強(qiáng),使得加強(qiáng)后的強(qiáng)度更加均衡,避免單側(cè)先發(fā)生撕裂。

14、在一些實(shí)施例中,所述導(dǎo)向框相對(duì)的兩個(gè)壁面上均設(shè)置有所述導(dǎo)向筋,所述觸橋的兩側(cè)均設(shè)置有卡槽,所述卡槽與所述導(dǎo)向筋滑動(dòng)連接。

15、基于本申請(qǐng)上述的實(shí)施例,兩側(cè)均設(shè)置導(dǎo)向筋,提升對(duì)于觸橋的定位效果的同時(shí)也使得對(duì)于觸橋的導(dǎo)向過程更加順暢。

16、在一些實(shí)施例中,所述導(dǎo)向框設(shè)置有至少兩個(gè),相鄰的兩個(gè)所述導(dǎo)向框之間通過連接筋連接,所述連接筋朝向背離所述支撐座的方向延伸,所述第一加強(qiáng)部朝向靠近所述支撐座的方向延伸,所述第一加強(qiáng)部與所述連接筋至少部分交疊。

17、基于本申請(qǐng)上述的實(shí)施例,通過設(shè)置第一加強(qiáng)部與連接筋交疊,從而將第一加強(qiáng)部、所在導(dǎo)向框以及相鄰導(dǎo)向框之間通過連接筋連接為整體,第一加強(qiáng)部的連接基礎(chǔ)更加牢固,從而對(duì)第一薄弱區(qū)域整體加強(qiáng)。

18、在一些實(shí)施例中,所述導(dǎo)向筋靠近所述支撐座的端部具有第二薄弱區(qū),所述觸頭支持件還包括第二加強(qiáng)部,所述第二加強(qiáng)部設(shè)置在所述導(dǎo)向窗口內(nèi),部分所述第二加強(qiáng)部設(shè)置在所述第二薄弱區(qū)。

19、基于本申請(qǐng)上述的實(shí)施例,當(dāng)?shù)谝槐∪鯀^(qū)域所在位置發(fā)生斷裂或輕微撕裂后,導(dǎo)向筋靠近支撐座的端部由于受力不均會(huì)形成第二薄弱區(qū),通過設(shè)置第二加強(qiáng)部,對(duì)第二薄弱區(qū)進(jìn)行加強(qiáng),從而達(dá)到雙重保險(xiǎn)的效果。

20、根據(jù)本申請(qǐng)的第二方面,提供一種接觸器,所述接觸器包括上述的觸頭支持件和殼體,所述殼體具有容納腔,所述觸頭支持件設(shè)置于所述容納腔內(nèi)。

21、基于本申請(qǐng)上述的實(shí)施例,通過上述設(shè)置,延長觸頭支持件的使用壽命,從而整體延長接觸器的使用壽命。

22、本申請(qǐng)的其他特征和優(yōu)點(diǎn)將在隨后的具體實(shí)施方式部分予以詳細(xì)說明。

技術(shù)特征:

1.一種觸頭支持件,其特征在于,所述觸頭支持件包括:

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的觸頭支持件,其特征在于,所述第一增強(qiáng)臺(tái)階靠近所述支撐座的面為平面或弧面。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的觸頭支持件,其特征在于,所述第一增強(qiáng)臺(tái)階靠近所述支撐座的平面為第一平面,所述導(dǎo)向框設(shè)置有導(dǎo)向筋的平面為第二平面,所述第一平面和所述第二平面之間的夾角為α,α≥90°。

4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的觸頭支持件,其特征在于,所述第一平面和所述第二平面的交接位置設(shè)置有過渡面,所述過渡面為圓弧面或平面。

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的觸頭支持件,其特征在于,所述導(dǎo)向框設(shè)置有至少兩個(gè),并且相鄰兩個(gè)所述導(dǎo)向框之間相互連接,處于邊緣的所述導(dǎo)向框內(nèi)設(shè)置有所述第一加強(qiáng)部,或者,所有所述導(dǎo)向框內(nèi)均設(shè)置有所述第一加強(qiáng)部。

6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的觸頭支持件,其特征在于,所述導(dǎo)向筋與所述導(dǎo)向框的內(nèi)壁配合形成相對(duì)的兩個(gè)導(dǎo)向臺(tái)階,每個(gè)所述導(dǎo)向筋配合設(shè)置有兩個(gè)所述第一加強(qiáng)部,兩個(gè)所述第一加強(qiáng)部分別與對(duì)應(yīng)的所述導(dǎo)向臺(tái)階連接。

7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的觸頭支持件,其特征在于,所述導(dǎo)向框相對(duì)的兩個(gè)壁面上均設(shè)置有所述導(dǎo)向筋,所述觸橋的兩側(cè)均設(shè)置有卡槽,所述卡槽與所述導(dǎo)向筋滑動(dòng)連接。

8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的觸頭支持件,其特征在于,所述導(dǎo)向框設(shè)置有至少兩個(gè),相鄰的兩個(gè)所述導(dǎo)向框之間通過連接筋連接,所述連接筋朝向背離所述支撐座的方向延伸,所述第一加強(qiáng)部朝向靠近所述支撐座的方向延伸;

9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的觸頭支持件,其特征在于,所述導(dǎo)向筋靠近所述支撐座的端部具有第二薄弱區(qū),所述觸頭支持件還包括第二加強(qiáng)部,所述第二加強(qiáng)部設(shè)置在所述導(dǎo)向窗口內(nèi),部分所述第二加強(qiáng)部設(shè)置在所述第二薄弱區(qū)。

10.一種接觸器,其特征在于,包括:

技術(shù)總結(jié)

本申請(qǐng)涉及一種觸頭支持件及接觸器,涉及電氣開關(guān)技術(shù)領(lǐng)域,所述觸頭支持件包括支撐座、觸橋、第一加強(qiáng)部和至少一個(gè)導(dǎo)向框,其中,導(dǎo)向框安裝于所述支撐座,所述導(dǎo)向框具有導(dǎo)向窗口,所述導(dǎo)向窗口內(nèi)設(shè)置有導(dǎo)向筋,所述導(dǎo)向筋背離所述支撐座的端部具有第一薄弱區(qū)域。觸橋部分處于所述導(dǎo)向窗口內(nèi),所述觸橋滑動(dòng)連接于所述導(dǎo)向筋。第一加強(qiáng)部設(shè)置在所述導(dǎo)向窗口內(nèi),部分所述第一加強(qiáng)部設(shè)置在所述第一薄弱區(qū)域,所述第一加強(qiáng)部與所述導(dǎo)向筋連接并形成第一增強(qiáng)臺(tái)階。本申請(qǐng)?zhí)峁┑挠|頭支持件能夠解決觸頭支持件使用過程中容易發(fā)生斷裂影響使用壽命的問題。

技術(shù)研發(fā)人員:李新葉,王毛毛,于強(qiáng),盧志曉,王亞婷

受保護(hù)的技術(shù)使用者:德力西電氣有限公司

技術(shù)研發(fā)日:20240710

技術(shù)公布日:2025/4/28

- 還沒有人留言評(píng)論。精彩留言會(huì)獲得點(diǎn)贊!