顯示面板及其制作方法以及顯示裝置與流程

本技術涉及顯示,特別是涉及一種顯示面板及其制作方法以及顯示裝置。

背景技術:

1、oled(organic?light-emitting?diode,即有機發光二極管)具備自發光、高亮度、寬視角、高對比度、可撓曲、低能耗等特性,因此受到廣泛的關注,并作為新一代的顯示方式,已開始逐漸取代傳統液晶顯示器,被廣泛應用在手機屏幕、電腦顯示器、全彩電視等。然而,目前的oled顯示面板,存在顯示效果較差的問題。

技術實現思路

1、基于此,本技術提供一種顯示面板及其制作方法以及顯示裝置,以提高顯示面板的顯示效果。

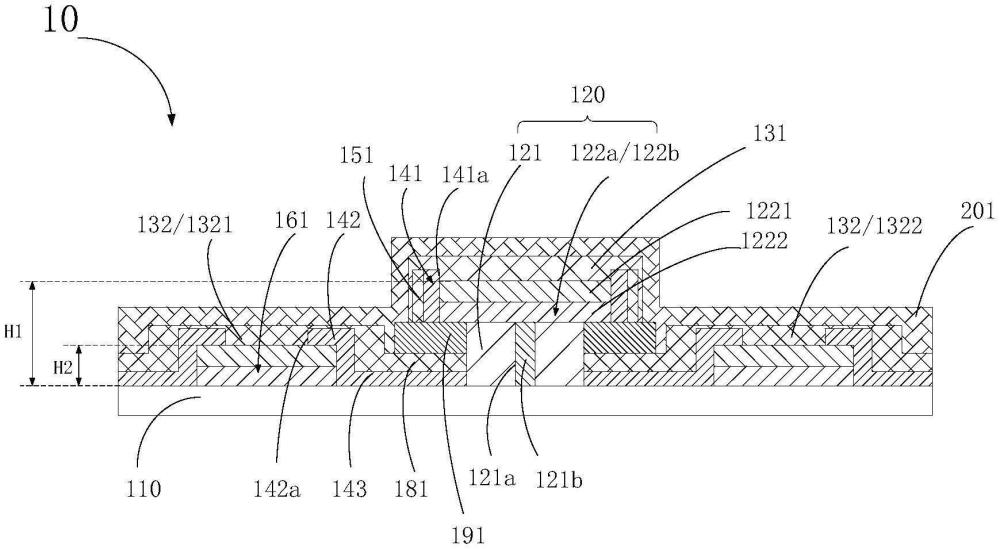

2、根據本技術的一個方面,提供一種顯示面板,包括基板、第一發光功能部、第二發光功能部和第一隔離部;第一發光功能部設于所述基板的一側;第二發光功能部設于所述基板的一側,并與所述第一發光功能部相鄰布置;所述第一隔離部用于將所述第二發光功能部和所述第一發光功能部隔斷;所述第一隔離部包括設于所述第一發光功能部靠近所述基板一側的第一電極。

3、本技術實施例提供的顯示面板,第一隔離部用于將第二發光功能部和第一發光功能部隔斷;第一隔離部包括設于第一發光功能部靠近基板一側的第一電極。如此,一方面,可將刻蝕工藝過程中水氧橫向傳輸路徑隔斷,降低在刻蝕工藝過程中第一發光功能部和第二發光功能部發生水氧侵蝕的幾率,可有效減少第一發光功能部與第二發光功能部之間發生橫向串擾的幾率,從而可提高顯示面板的顯示效果,有利于延長顯示面板的使用壽命。另一方面,可減小第一隔離部所占據的面積,從而可提高顯示面板的像素密度,進而可提高顯示面板的顯示效果。

4、在其中一個實施例中,所述第一隔離部還包括第一隔離體,所述第一隔離體設于所述第一電極靠近所述基板的一側;所述第一隔離體在所述基板上的正投影位于所述第一電極在所述基板上的正投影范圍內。

5、可選地,所述第一電極靠近所述第二發光功能部的端部朝向所述第二發光功能部延伸,以突出于所述至少部分第一隔離體靠近所述第二發光功能部的側壁。

6、在其中一個實施例中,所述第一隔離體包括至少一層絕緣層。

7、可選地,所述第一隔離體上設置有沿所述基板厚度方向貫穿的第一貫穿槽,所述第一貫穿槽內設置有第一導電連接部,所述第一電極與所述第一導電連接部電連接。

8、在其中一個實施例中,所述第一隔離體包括至少一層金屬層。

9、可選地,所述第一隔離體包括層疊設置的第一金屬層和第二金屬層,所述第二金屬層位于所述第一金屬層靠近所述第一電極的一側;所述第一金屬層在所述基板上的正投影位于所述第二金屬層在所述基板上的正投影范圍內。

10、可選地,第一電極位于所述第二金屬層背離所述基板的一側,所述第一電極在所述基板上的正投影與所述第二金屬層在所述基板上的正投影重合。

11、在其中一個實施例中,還包括第一絕緣部,設于所述第一電極靠近所述第二發光功能部的一側。

12、可選地,所述第一絕緣部覆蓋所述第一電極靠近所述第二發光功能部的側壁。

13、可選地,所述第一絕緣部延伸至所述第一電極背離所述基板的表面,并限定出第一開口;所述第一發光功能部的至少部分設置于所述第一開口內。

14、在其中一個實施例中,所述第一絕緣部靠近所述第二發光功能部的側壁設有第一材料層。

15、可選地,所述第一材料層與所述第一發光功能部連接。

16、可選地,所述第一材料層與所述第二發光功能部的材質相同。

17、在其中一個實施例中,所述第一隔離部在所述基板上的正投影呈網格狀。

18、可選地,所述第一電極呈網格狀,所述第一發光功能部覆蓋所述第一電極;所述第二發光功能部位于所述網格狀的網孔內。

19、在其中一個實施例中,所述第一隔離部在所述基板上的正投影呈條狀。

20、可選地,所述第一電極呈條狀,所述第一發光功能部呈條狀并沿第一方向延伸;所述第一方向為所述第一電極的延伸方向。

21、可選地,所述第二發光功能部呈條狀并沿所述第一方向延伸,所述第二發光功能部與所述第一發光功能部沿第二方向間隔設置,所述第一方向與所述第二方向相交且均垂直于所述基板的厚度方向。

22、在其中一個實施例中,還包括第二電極,所述第二電極設于所述第二發光功能部靠近所述基板的一側。

23、可選地,所述第二電極與所述第一電極同層設置或異層設置。

24、可選地,所述第二電極在所述基板上的正投影與所述第一電極在所述基板上的正投影不交疊。

25、在其中一個實施例中,所述第二電極與所述第一電極同層設置;所述顯示面板還包括第二隔離部,所述第二隔離部包括所述第二電極;所述第二隔離部還包括第二隔離體,所述第二隔離體位于所述第二電極背離所述第二發光功能部的一側;所述第二隔離體在所述基板上的正投影位于所述第二電極在所述基板上的正投影范圍內。

26、可選地,所述第一隔離體和所述第二隔離體間隔設置。

27、可選地,所述第二隔離體與所述第一隔離體的至少部分同層設置。

28、可選地,所述第二隔離體在所述基板上的正投影呈塊狀間隔設置;所述第二電極呈塊狀間隔設置,所述第二發光功能部呈塊狀間隔設置。

29、可選地,所述第一隔離體在所述基板上的正投影呈塊狀間隔設置;所述第一電極呈塊狀間隔設置,所述第一發光功能部呈塊狀間隔設置;所述第一發光功能部和所述第二發光功能部間隔設置。

30、在其中一個實施例中,所述第一電極和所述第二電極異層設置,所述第一電極背離所述基板的一側與所述基板之間具有第一距離,所述第二電極背離所述基板的一側與所述基板之間具有第二距離;所述第一距離大于所述第二距離。

31、在其中一個實施例中,所述第一電極和所述第二電極同層設置,所述第一電極背離所述基板的一側與所述基板之間具有第一距離,所述第二電極背離所述基板的一側與所述基板之間具有第二距離;所述第一距離大于等于所述第二距離。

32、在其中一個實施例中,還包括第一絕緣層,所述第一絕緣層設于所述第一隔離體背離所述第一電極的一側。

33、可選地,所述第一隔離部在所述基板上的正投影位于所述第一絕緣層在所述基板上的正投影范圍內。

34、可選地,所述第一絕緣層上設置有沿所述基板厚度方向貫穿的第二貫穿槽,所述第二貫穿槽內設置有第二導電連接部。

35、在其中一個實施例中,還包括第二絕緣部,所述第二絕緣部設于所述第二電極靠近所述第一發光功能部的一側。

36、可選地,所述第二絕緣部覆蓋所述第二電極靠近所述第一發光功能部的側壁。

37、可選地,所述第二絕緣部延伸至所述第二電極背離所述基板的表面,并限定出第二開口;所述第二發光功能部的至少部分設置于所述第二開口內。

38、可選地,所述第二發光功能部外延至所述第二絕緣部靠近所述第一發光功能部的一側。

39、在其中一個實施例中,還包括發光材料層,所述發光材料層設于所述基板的一側;所述發光材料層位于所述第二電極和所述第一隔離體之間。

40、可選地,還包括第三絕緣部,所述第三絕緣部與所述第二絕緣部連接,所述第三絕緣部覆蓋所述第一隔離體靠近所述第二電極的至少部分側壁。

41、可選地,所述發光材料層與所述第二發光功能部的材質相同且與所述第二發光功能部連接。

42、可選地,還包括第三絕緣部,所述第三絕緣部覆蓋所述第二隔離體靠近所述第一隔離體的至少部分側壁;所述第三絕緣部覆蓋所述第一隔離體靠近所述第二電極的至少部分側壁。

43、可選地,所述發光材料層包括第一子層和第二子層,所述第一子層與所述第一發光功能部的材質相同,所述第二子層與第二發光功能部的材質相同。

44、可選地,還包括第二絕緣層,所述第二絕緣層設于所述發光材料層背離所述基板的一側,所述第二絕緣層與所述第一電極靠近所述基板的一側表面相接。

45、可選地,所述第二絕緣層覆蓋所述發光材料層,所述第二絕緣層與所述第二電極靠近所述基板的一側表面相接。

46、在其中一個實施例中,還包括第三電極層;所述第三電極層設于所述第一發光功能部背離所述基板的一側和所述第二發光功能部背離所述基板的一側。

47、可選地,所述第三電極層在所述第一發光功能部和所述第二發光功能部的一側連續不間斷設置。

48、可選地,所述第一電極包括透明電極層。

49、可選地,第一電極還包括反射電極層,所述反射電極層設置于所述基板的一側,所述透明電極層設置于所述反射電極層背離所述基板的一側。

50、在其中一個實施例中,所述第一發光功能部與所述第二發光功能部交替。

51、可選地,所述第二發光功能部包括第一子發光功能部和第二子發光功能部,所述第一子發光功能部和所述第二子發光功能部位于第一隔離部的不同側;相鄰的所述第一子發光功能部和所述第二子發光功能部通過同一所述第一隔離部隔斷。

52、可選地,所述第一子發光功能部、所述第二子發光功能部和所述第一發光功能部分別用于發出不同顏色的光。

53、根據本技術的又一個方面,提供一種顯示面板的制作方法,包括:

54、提供基板;

55、于所述基板的一側形成第一隔離部、第一發光功能部和第二發光功能部;所述第一發光功能部設于所述基板的一側;第二發光功能部與所述第一發光功能部相鄰布置;所述第一隔離部用于將所述第二發光功能部和所述第一發光功能部隔斷;所述第一隔離部包括設于所述第一發光功能部靠近所述基板一側的第一電極。

56、本技術實施例提供的顯示面板的制作方法,于基板的一側形成第一隔離部、第一發光功能部和第二發光功能部;第一發光功能部設于基板的一側;第二發光功能部與第一發光功能部相鄰布置;第一隔離部用于將第二發光功能部和第一發光功能部隔斷;第一隔離部包括設于第一發光功能部靠近基板一側的第一電極;如此,一方面,可將刻蝕工藝過程中水氧橫向傳輸路徑隔斷,降低在刻蝕工藝過程中第一發光功能部和第二發光功能部發生水氧侵蝕的幾率,可有效減少第一發光功能部與第二發光功能部之間發生橫向串擾的幾率,從而可提高顯示面板的顯示效果,有利于延長顯示面板的使用壽命。另一方面,可減小第一隔離部所占據的面積,從而可提高顯示面板的像素密度,進而可提高顯示面板的顯示效果。

57、在其中一個實施例中,所述于所述基板的一側形成第一隔離部、第一發光功能部和第二發光功能部的步驟,包括:

58、于所述基板的一側形成第一隔離體;

59、于所述基板的一側形成第一電極和第二電極,所述第一電極位于所述第一隔離體背離所述基板的一側,所述第一隔離體在所述基板上的正投影位于所述第一電極在所述基板上的正投影范圍內,以限定出所述第一隔離部;所述第二電極位于所述基板的一側;

60、于所述第二電極背離所述基板的一側形成所述第二發光功能部;

61、于所述第一電極背離所述基板的一側形成所述第一發光功能部。

62、在其中一個實施例中,所述于所述基板的一側形成第一電極和第二電極,所述第一電極位于所述第一隔離體背離所述基板的一側,所述第一隔離體在所述基板上的正投影位于所述第一電極在所述基板上的正投影范圍內,以限定出所述第一隔離部,所述第二電極位于所述基板的一側的步驟,包括:

63、于所述基板的一側形成第二電極材料層,并對第二電極材料層進行構圖,得到位于所述基板一側的第二電極;

64、于所述第一隔離體背離基板的一側形成第一電極材料層;并對第一電極材料層進行構圖,得到位于所述第一隔離體背離所述基板一側的第一電極,所述第一隔離體在所述基板上的正投影位于所述第一電極在所述基板上的正投影范圍內,以限定出所述第一隔離部。

65、在其中一個實施例中,所述于所述基板的一側形成第一電極和第二電極,所述第一電極位于所述第一隔離體背離所述基板的一側,所述第一隔離體在所述基板上的正投影位于所述第一電極在所述基板上的正投影范圍內,以限定出所述第一隔離部,第二電極位于所述基板的一側的步驟,包括:

66、于所述第一隔離體背離基板的一側形成電極材料層,并對電極材料層進行構圖,得到第一電極和第二電極;所述第一電極位于所述第一隔離體背離所述基板的一側,所述第一隔離體在所述基板上的正投影位于所述第一電極在所述基板上的正投影范圍內,以限定出所述第一隔離部;第二電極位于所述基板的一側。

67、在其中一個實施例中,所述于所述基板的一側形成第一隔離部、第一發光功能部和第二發光功能部的步驟,包括:

68、于所述基板的一側形成隔離材料層和電極材料層;

69、對電極材料層和隔離材料層進行構圖,得到第一隔離部和第二隔離部;所述第一隔離部包括第一隔離體以及位于所述第一隔離體背離所述基板一側的第一電極;所述第二隔離部包括第二隔離體以及位于所述第二隔離體背離所述基板一側的第二電極;

70、于所述第二電極背離所述基板的一側形成所述第二發光功能部;

71、于所述第一電極部背離所述基板的一側形成所述第一發光功能部。

72、根據本技術的又一個方面,提供一種顯示面板,包括:基板、第一發光功能部、第一隔離部和第二發光功能部;第一發光功能部設于所述基板的一側;第一隔離部設于所述基板靠近所述第一發光功能部的一側,所述第一隔離部包括第一隔離體和設于所述第一隔離體靠近所述第一發光功能部一側的第一阻擋部;所述第一隔離體在所述基板上的正投影位于所述第一阻擋部在所述基板上的正投影范圍內;所述第一阻擋部復用為第一電極;所述第一電極位于所述第一發光功能部靠近所述基板的一側;第二發光功能部設于所述基板的一側,所述第二發光功能部與所述第一發光功能部相鄰布置。

73、本技術實施例提供的顯示面板,第一隔離部的第一隔離體在基板上的正投影位于第一阻擋部在基板上的正投影范圍內;第一阻擋部復用為第一電極。如此,一方面,第一隔離部可將第二發光功能部和第一發光功能部隔斷,這樣,刻蝕工藝過程中水氧橫向傳輸路徑被隔斷,從而可降低在刻蝕工藝過程中第一發光功能部和第二發光功能部發生水氧侵蝕的幾率,可有效減少第一發光功能部與第二發光功能部之間發生橫向串擾的幾率,從而可提高顯示面板的顯示效果,有利于延長顯示面板的使用壽命。另一方面,第一阻擋部復用為第一電極,第一電極位于第一發光功能部靠近基板的一側,可減小第一隔離部所占據的面積,從而可提高顯示面板的像素密度,進而可提高顯示面板的顯示效果。

74、根據本技術的又一個方面,提供一種顯示裝置,包括根據上述任一實施例中所述的顯示面板。由此,可提高顯示裝置的顯示效果,延長顯示裝置的使用壽命。

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!