一種太陽能電池、電池組件及光伏系統的制作方法

本技術涉及太陽能電池,具體涉及一種太陽能電池、電池組件及光伏系統。

背景技術:

1、太陽能電池利用半導體的光生伏特效應可以將太陽光轉化成電能,太陽能電池主要包括雙面太陽能電池和背接觸太陽能電池。其中,背接觸太陽能電池由于其正/負電極均設計于電池的背面,相比雙面太陽能電池,背接觸太陽能電池的前表面徹底避免了金屬柵線的遮擋,杜絕了金屬柵線遮擋所帶來的光學損失,可以大幅提高電池轉化效率。

2、現有技術中,雙面太陽能電池的硅基底一面設置有n型摻雜多晶硅層,硅基底另一面設置有p型摻雜多晶硅層,雙面太陽能電池的第一電極與n型摻雜多晶硅層接觸,雙面太陽能電池的第二電極與p型摻雜多晶硅層接觸;背接觸太陽能電池的硅基底背面交替設置n型摻雜多晶硅層和p型摻雜多晶硅層,背接觸太陽能電池的第一電極與n型摻雜多晶硅層接觸,背接觸太陽能電池的第二電極與p型摻雜多晶硅層接觸。由于常規的太陽能電池通常沒有考慮第一電極和n型摻雜多晶硅層的接觸面積與第二p電極和p型摻雜多晶硅層的接觸面積的大小關系,p型摻雜多晶硅層與第二電極的接觸效果相對n型摻雜多晶硅層與第一電極的接觸效果較差,導致p區導電效果差,影響電池效率,且p型摻雜多晶硅層與電極之間結合拉力較小,電池結構可靠性差。

技術實現思路

1、本實用新型提供一種太陽能電池,旨在解決現有技術的太陽能電池存在p型摻雜多晶硅層與電極之間接觸面積較小,導致p區導電效果差,影響電池效率,且電池結構可靠性差的問題。

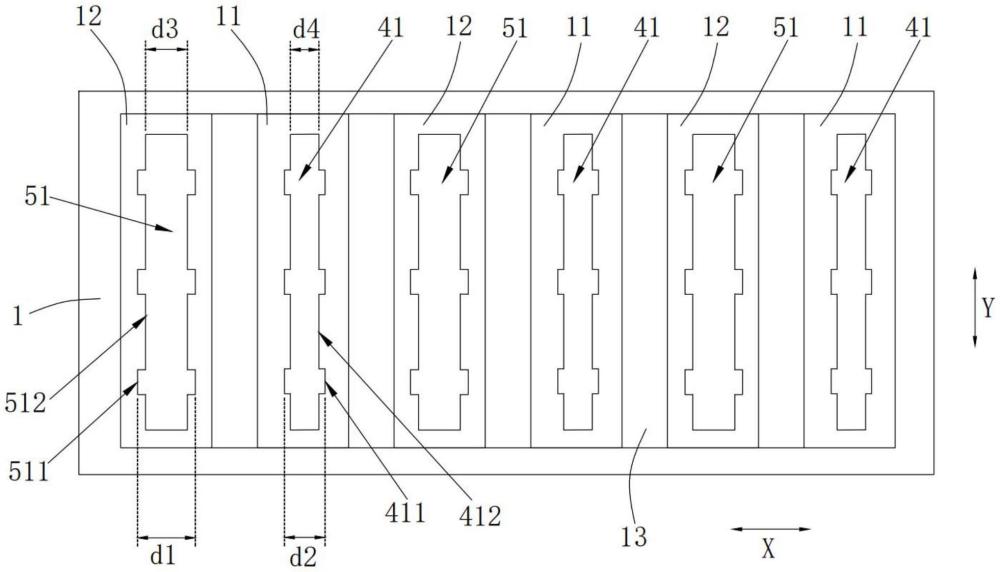

2、本實用新型是這樣實現的,提供一種太陽能電池,包括:

3、硅基底,所述硅基底包括至少一個n區和至少一個p區,所述n區和所述p區位于所述硅基底的同一面,或,所述n區和所述p區分別位于所述硅基底的相對兩面;

4、n型摻雜多晶硅層,設置于所述n區上;

5、p型摻雜多晶硅層,設置于所述p區上;

6、位于所述n區的第一鈍化層,設于所述n型摻雜多晶硅層背離所述硅基底的一面,所述第一鈍化層沿其厚度方向貫穿設置有第一槽口;

7、位于所述p區的第二鈍化層,設于所述p型摻雜多晶硅層背離所述硅基底的一面,所述第二鈍化層沿其厚度方向貫穿設置有第二槽口;

8、設于所述n區的第一電極,所述第一電極穿過所述第一槽口與所述n型摻雜多晶硅層接觸;

9、設于所述p區的第二電極,所述第二電極穿過所述第二槽口與所述p型摻雜多晶硅層接觸;

10、其中,至少一個所述第二槽口的至少部分區域的寬度大于至少一個所述第一槽口的最大寬度。

11、優選的,至少一個所述第二槽口的所有區域的寬度大于至少一個所述第一槽口的最大寬度。

12、優選的,任意一個所述第二槽口的所有區域的寬度大于任意一個所述第一槽口的最大寬度。

13、優選的,所述第二槽口包括與所述第二電極焊接位置對應的第一區域、及與所述第二電極非焊接位置對應的第二區域,所述第二槽口的所述第一區域的寬度大于所述第一槽口的最大寬度。

14、優選的,所述第一區域的寬度大于或等于所述第二區域的寬度。

15、優選的,所述第一槽口包括與所述第一電極焊接位置對應的第三區域、及與所述第一電極非焊接位置對應的第四區域,所述第二槽口的所述第一區域的寬度大于所述第一槽口的所述第三區域的寬度。

16、優選的,所述第二槽口的所述第二區域的寬度大于所述第一槽口的所述第四區域的寬度。

17、優選的,任意一個所述第二槽口的面積大于任意一個所述第一槽口的面積。

18、優選的,所述第二電極和所述p型摻雜多晶硅層的接觸面積與所述第一電極和所述n型摻雜多晶硅層的接觸面積的比值為1~1.5,且不等于1。

19、優選的,所述第二電極和所述p型摻雜多晶硅層的接觸面積與所述第一電極和所述n型摻雜多晶硅層的接觸面積的比值為1.01~1.2。

20、優選的,至少有兩個所述n區的所述第一槽口的寬度不相等。

21、優選的,至少有兩個所述p區的所述第二槽口的寬度不相等。

22、優選的,所述n型摻雜多晶硅層對應所述第一槽口的區域設置有若干第一沉孔,所述第一電極穿過所述第一槽口與各所述第一沉孔接觸;

23、所述p型摻雜多晶硅層對應所述第二槽口的區域設置有若干第二沉孔,所述第二電極穿過所述第二槽口與各所述第二沉孔接觸,且每個所述第二槽口對應的所述第二沉孔的數量大于每個所述第一槽口對應的所述第一沉孔的數量。

24、優選的,所述第二沉孔的孔徑大于所述第一沉孔的孔徑。

25、優選的,所述第二沉孔的分布密度大于所述第一沉孔的分布密度。

26、優選的,所述第二沉孔的深度大于所述第一沉孔的深度。

27、優選的,所述第二電極進入所述p型摻雜多晶硅層的深度大于所述第一電極進入所述n型摻雜多晶硅層的深度。

28、優選的,所述第二電極進入所述p型摻雜多晶硅層的深度與所述第一電極進入所述n型摻雜多晶硅層的深度之比為1.01~2。

29、優選的,所述太陽能電池為背接觸太陽能電池,所述n區和所述p區位于所述硅基底的同一面。

30、優選的,所述太陽能電池為雙面太陽能電池,所述n區和所述p區分別位于所述硅基底的相對兩面。

31、本實用新型還提供一種電池組件,包括上述的太陽能電池。

32、本實用新型還提供一種光伏系統,包括上述的電池組件。

33、本實用新型提供的一種太陽能電池設置至少一個n區和至少一個p區,在n區設置n型摻雜多晶硅層,在p區設置p型摻雜多晶硅層,在n型摻雜多晶硅層背離硅基底一面的第一鈍化層設置第一槽口,在p型摻雜多晶硅層背離硅基底一面的第二鈍化層設置第二槽口,第一電極穿過第一槽口與n型摻雜多晶硅層接觸,第二電極穿過第二槽口與p型摻雜多晶硅層接觸,可以增加至少一個第二槽口至少部分區域的寬度,使至少一個第二槽口的至少部分區域的寬度大于至少一個第一槽口的最大寬度,可以增大第二電極至少部分區域與p型摻雜多晶硅層的接觸面積,使第二電極與p型摻雜多晶硅層形成良好的歐姆接觸,可以提升p區的導電效果,從而可以提高電池轉換效率;而且,由于增大第二電極與p型摻雜多晶硅層的接觸面積,可以增大第二電極與p型摻雜多晶硅層的結合拉力,提高電池結構可靠性。

技術特征:

1.一種太陽能電池,其特征在于,包括:

2.根據權利要求1所述的太陽能電池,其特征在于,至少一個所述第二槽口的所有區域的寬度大于至少一個所述第一槽口的最大寬度。

3.根據權利要求1所述的太陽能電池,其特征在于,任意一個所述第二槽口的所有區域的寬度大于任意一個所述第一槽口的最大寬度。

4.根據權利要求1所述的太陽能電池,其特征在于,所述第二槽口包括與所述第二電極焊接位置對應的第一區域、及與所述第二電極非焊接位置對應的第二區域,所述第二槽口的所述第一區域的寬度大于所述第一槽口的最大寬度。

5.根據權利要求4所述的太陽能電池,其特征在于,所述第一區域的寬度大于或等于所述第二區域的寬度。

6.根據權利要求4所述的太陽能電池,其特征在于,所述第一槽口包括與所述第一電極焊接位置對應的第三區域、及與所述第一電極非焊接位置對應的第四區域,所述第二槽口的所述第一區域的寬度大于所述第一槽口的所述第三區域的寬度。

7.根據權利要求6所述的太陽能電池,其特征在于,所述第二槽口的所述第二區域的寬度大于所述第一槽口的所述第四區域的寬度。

8.根據權利要求1所述的太陽能電池,其特征在于,任意一個所述第二槽口的面積大于任意一個所述第一槽口的面積。

9.根據權利要求1所述的太陽能電池,其特征在于,所述第二電極和所述p型摻雜多晶硅層的接觸面積與所述第一電極和所述n型摻雜多晶硅層的接觸面積的比值為1~1.5,且不等于1。

10.根據權利要求1所述的太陽能電池,其特征在于,所述第二電極和所述p型摻雜多晶硅層的接觸面積與所述第一電極和所述n型摻雜多晶硅層的接觸面積的比值為1.01~1.2。

11.根據權利要求1所述的太陽能電池,其特征在于,至少有兩個所述n區的所述第一槽口的寬度不相等。

12.根據權利要求1所述的太陽能電池,其特征在于,至少有兩個所述p區的所述第二槽口的寬度不相等。

13.根據權利要求1所述的太陽能電池,其特征在于,所述n型摻雜多晶硅層對應所述第一槽口的區域設置有若干第一沉孔,所述第一電極穿過所述第一槽口與各所述第一沉孔接觸;

14.根據權利要求13所述的太陽能電池,其特征在于,所述第二沉孔的孔徑大于所述第一沉孔的孔徑。

15.根據權利要求13所述的太陽能電池,其特征在于,所述第二沉孔的分布密度大于所述第一沉孔的分布密度。

16.根據權利要求13所述的太陽能電池,其特征在于,所述第二沉孔的深度大于所述第一沉孔的深度。

17.根據權利要求1所述的太陽能電池,其特征在于,所述第二電極進入所述p型摻雜多晶硅層的深度大于所述第一電極進入所述n型摻雜多晶硅層的深度。

18.根據權利要求1所述的太陽能電池,其特征在于,所述第二電極進入所述p型摻雜多晶硅層的深度與所述第一電極進入所述n型摻雜多晶硅層的深度之比為1.01~2。

19.根據權利要求1所述的太陽能電池,其特征在于,所述太陽能電池為背接觸太陽能電池,所述n區和所述p區位于所述硅基底的同一面。

20.根據權利要求1所述的太陽能電池,其特征在于,所述太陽能電池為雙面太陽能電池,所述n區和所述p區分別位于所述硅基底的相對兩面。

21.一種電池組件,其特征在于,包括如權利要求1~20任意一項所述的太陽能電池。

22.一種光伏系統,其特征在于,包括如權利要求21所述的電池組件。

技術總結

本技術適用于太陽能電池技術領域,提供一種太陽能電池、電池組件及光伏系統,太陽能電池包括:硅基底,包括至少一個N區和至少一個P區;N型摻雜多晶硅層,設置于N區上;P型摻雜多晶硅層,設置于P區上;位于N區的第一鈍化層,第一鈍化層貫穿設置有第一槽口;位于P區的第二鈍化層,第二鈍化層貫穿設置有第二槽口;設于N區的第一電極,穿過第一槽口與N型摻雜多晶硅層接觸;設于P區的第二電極,穿過第二槽口與P型摻雜多晶硅層接觸;至少一個第二槽口的至少部分區域的寬度大于至少一個第一槽口的最大寬度。本技術的太陽能電池可增大第二電極與P型摻雜多晶硅層的接觸面積,提高電池轉換效率,且提高電池結構可靠性。

技術研發人員:王永謙,楊新強,陳剛

受保護的技術使用者:浙江愛旭太陽能科技有限公司

技術研發日:20240722

技術公布日:2025/4/28

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!