一種疝氣補片的制作方法

本技術涉及醫療耗材領域,尤其涉及一種疝氣補片。

背景技術:

1、疝是指體內某個組織或臟器離開正常解剖位置,通過先天或后天形成的薄弱點、缺損或空隙形成,是普外科的常見病和多發病,其中腹外疝最多見,又尤以腹股溝疝多見,約占腹外疝的90%~95%。

2、1984年開始,美國外科醫生lichtenstein常規應用聚丙烯網片進行腹股溝疝修補手術,并在1989年提出“無張力”(tension-free)疝修補術的概念,并命名為lichtenstein手術(李金斯坦手術),同時指出:1腹股溝疝手術不能視為簡單的手術,應由有經驗的專科醫生施行。2腹股溝疝手術可在局麻下進行。3腹股溝疝手術可進行“門診”手術。這些先進的理念至今仍有重要的實際意義。目前,lichtenstein手術和以經腹腔腹膜前疝修補術(tapp)和完全腹膜外疝修補術(tep)為代表的腹腔鏡手術均被認為是腹股溝疝治療的“金標準”,術式選擇主要依據個體化的原則。另外,還應結合醫生自身經驗、病人意愿,以及醫療機構的條件等綜合因素進行考慮。

3、理想的疝修補材料是植入人體后其物理特性不會改變,能對抗機械應力;化學性能穩定,不產生有害物質;生物相容性好,不引發炎癥反應和異物反應,無致癌性,不致敏。此外,補片材料還應具備彈性可彎曲;容易縫合;允許膠原纖維長入;能抗感染且易于消毒;不受體液影響的特點。

4、目前市面上主要存在的疝氣補片主要存在以下需要待解決的難題:

5、1、補片移位、松動或脫落,進而增加復發的風險。

6、2、炎癥、纖維化或補片的移位等并發癥。

7、3、補片與周圍組織的摩擦或張力不平衡等因素,導致術后疼痛。

技術實現思路

1、本實用新型的目的在于提供一種疝氣補片,旨在解決李金斯坦術式中補片植入過程存在的問題。

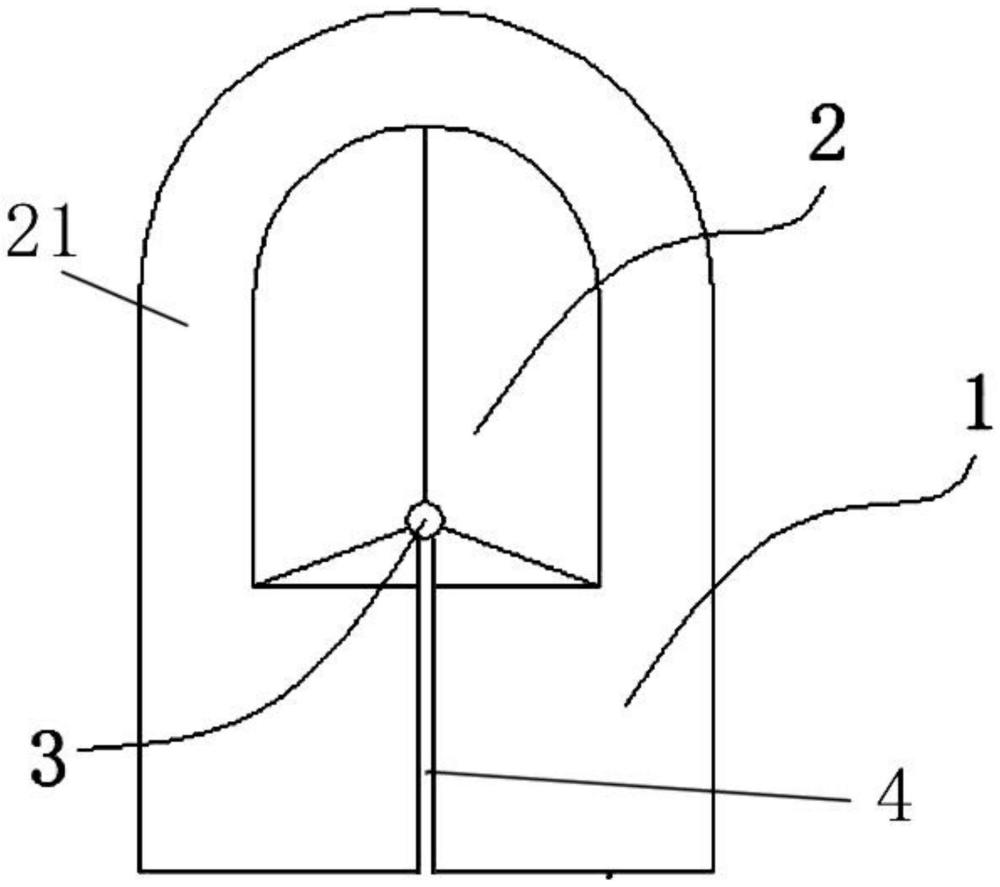

2、本實用新型通過如下技術方案實現:一種疝氣補片,包括疝氣補片本體,所述疝氣補片本體包括第一表面和第二表面;所述疝氣補片本體上設有從第一表面向第二表面凹陷的凹槽,凹槽外周形成圍繞凹槽的平面區域,且凹槽的底部具有一個通孔。

3、較之前技術而言,本實用新型的有益效果為:

4、1.疝氣補片本體上設有的凹槽,使疝氣補片本體適應腹股溝解剖形態的生理適配區;進而使得疝氣補片本體與腹壁解剖形態配合良好;由于貼壁性能好,疝氣補片本體可不固定,使其完全鋪平于腹壁;即便氣腹壓力撤除后,腹膜與補片及腹壁依然能夠完好貼合,減少了補片的移動機會,相應也減少了術后疼痛的情況發生。

5、2.疝氣補片本體上預留了容納組織(精索)穿過的通孔,減少了手術過程中對疝氣補片本體的修剪,縮短手術時間,進而減少炎癥、血腫、黏連以及神經損傷、術后疼痛等術后并發癥的發病率。

6、3.疝氣補片本體采用了半可吸收材料,能顯著減輕術后腹股溝區異物感。

7、4.疝氣補片本體采用了半可吸收材料并搭配網狀結構的片材,使其柔韌度良好,在手術的操作過程中可展平以及良好放置,順應性以及強度,因此補片不容易發生皺縮。

8、5.疝氣補片本體的輪廓解剖標志清晰,減少了血管、神經損傷的幾率。

9、6.疝氣補片整體呈3d結構,能更適應性的容納精索,解決疝氣補片與周圍組織的摩擦或張力不平衡等因素,導致術后疼痛的問題。

技術特征:

1.一種疝氣補片,其特征在于:包括疝氣補片本體(1),所述疝氣補片本體(1)包括第一表面和第二表面;所述疝氣補片本體(1)上設有從第一表面向第二表面凹陷的凹槽(2),凹槽(2)外周形成圍繞凹槽(2)的平面區域(21),且凹槽(2)的底部具有一個通孔(3)。

2.根據權利要求1所述的一種疝氣補片,其特征在于:所述平面區域(21)的主要區域位于凹槽(2)的一側。

3.根據權利要求1所述的一種疝氣補片,其特征在于:所述疝氣補片本體(1)的外周邊的至少一側呈弧形。

4.根據權利要求1所述的一種疝氣補片,其特征在于:所述疝氣補片本體(1)的外周邊呈拱門型的整體輪廓,所述拱門型包括弧形頂部和相互平行的兩側。

5.根據權利要求4所述的一種疝氣補片,其特征在于:所述凹槽(2)的上邊緣圍繞呈拱門型的整體輪廓,且所述凹槽(2)的拱門型包括弧形頂部和相互平行的兩側。

6.根據權利要求1所述的一種疝氣補片,其特征在于:所述通孔(3)是圓形孔,所述通孔(3)的直徑為5~10mm。

7.根據權利要求1所述的一種疝氣補片,其特征在于:所述疝氣補片本體(1)所述的平面區域(21)有一個自疝氣補片本體的外周邊向凹槽(2)延伸的一個裂縫(4)。

8.根據權利要求7所述的一種疝氣補片,其特征在于:所述裂縫自疝氣補片本體的外周邊向凹槽(2)延伸,且延伸至所述通孔(3)截止。

9.根據權利要求5所述的一種疝氣補片,其特征在于:所述的凹槽(2)的深度為5-25mm。

10.根據權利要求5所述的一種疝氣補片,其特征在于:疝氣補片本體(1)包括網狀結構的片材以及半可吸收材料層,半可吸收材料層復合片材上形成疝氣補片本體(1)與組織的貼合面。

技術總結

本技術為一種疝氣補片,包括疝氣補片本體,所述疝氣補片本體包括第一表面和第二表面;所述疝氣補片本體上設有從第一表面向第二表面凹陷的凹槽,凹槽外周形成圍繞凹槽的平面區域,且凹槽的底部具有一個通孔。本技術旨在解決李金斯坦術式中補片植入過程存在的問題。通過在疝氣補片本體上設有的凹槽,使疝氣補片本體適應腹股溝解剖形態的生理適配區;進而使得疝氣補片本體與腹壁解剖形態配合良好;由于貼壁性能好,疝氣補片本體可不固定,使其完全鋪平于腹壁;即便氣腹壓力撤除后,腹膜與補片及腹壁依然能夠完好貼合,減少了補片的移動機會,相應也減少了術后疼痛的情況發生。

技術研發人員:唐健雄,陳雙,李健文,李航宇,王明剛,黃迪宇,柴學源,林煜,陳晉偉

受保護的技術使用者:唐健雄

技術研發日:20240428

技術公布日:2025/4/28

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!