一種處理盒的制作方法

本發(fā)明涉及電子成像裝置,尤其涉及一種處理盒。

背景技術(shù):

1、在現(xiàn)有技術(shù)中,電子成像裝置通常包括用于輸出旋轉(zhuǎn)驅(qū)動力的驅(qū)動單元,處理盒可拆卸地安裝于電子成像裝置上,并與驅(qū)動單元配合,以接收驅(qū)動單元輸出的旋轉(zhuǎn)驅(qū)動力。一般地,處理盒包括動力接收單元、顯影單元、顯影劑、控粉單元以及用于容納上述單元的盒體,動力接收單元沿顯影單元旋轉(zhuǎn)中心軸方向設(shè)置在處理盒的一端,并且根據(jù)不同種類的處理盒結(jié)構(gòu),一些處理盒可能還包括感光單元、充電單元、清潔單元以及攪拌單元等。在處理盒安裝至電子成像裝置時,動力接收單元與電子成像裝置的驅(qū)動單元相互嚙合,從而將驅(qū)動單元輸出的旋轉(zhuǎn)驅(qū)動力傳遞至處理盒中,以驅(qū)動處理盒內(nèi)部的旋轉(zhuǎn)單元(如顯影單元、感光單元、攪拌單元等)旋轉(zhuǎn),進(jìn)而參與電子成像裝置的顯影工作。

2、但是現(xiàn)有技術(shù)中,驅(qū)動單元的初始狀態(tài)是傾斜的,即,驅(qū)動單元和動力接收單元不是同軸的,在動力接收單元與驅(qū)動單元接觸嚙合的過程中,兩者會產(chǎn)生結(jié)構(gòu)干涉,致使動力接收單元與驅(qū)動單元難以或無法相互精準(zhǔn)地嚙合并傳遞驅(qū)動力,使得動力接收單元和驅(qū)動單元在嚙合時需要花費(fèi)一定時間,影響處理盒的工作效率。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

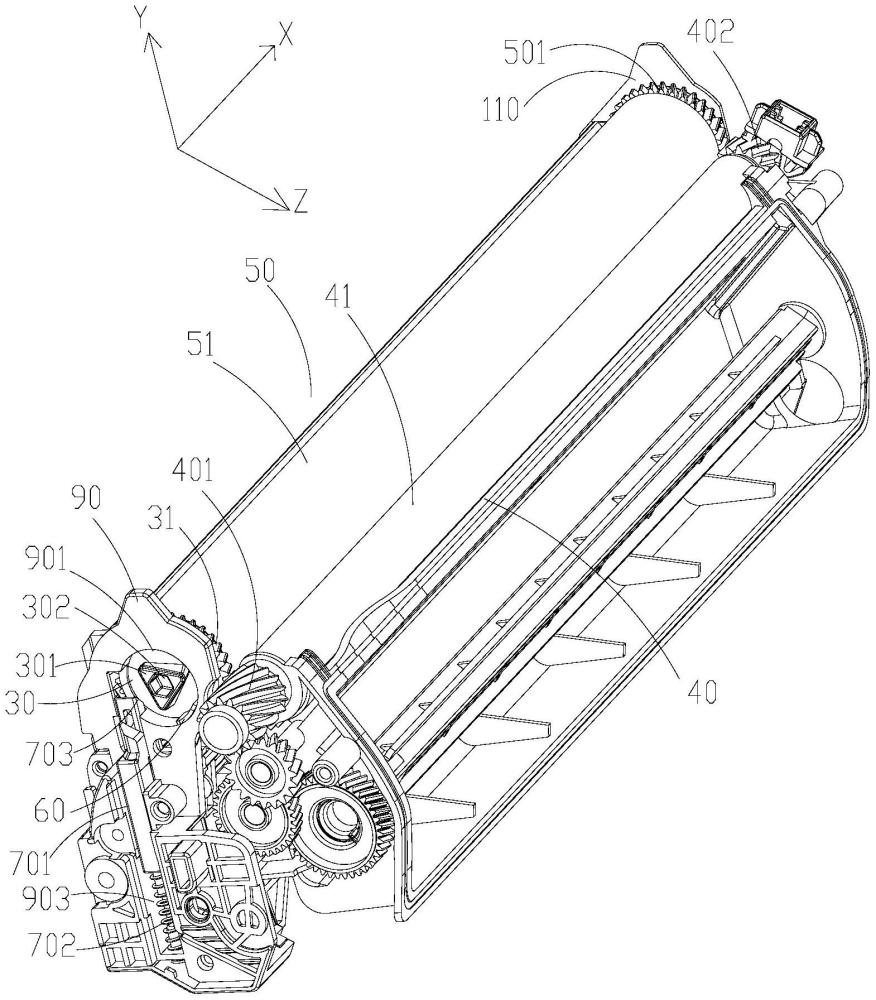

1、根據(jù)本發(fā)明的一個方面,提供了一種處理盒,可拆卸地安裝在電子成像裝置中,所述電子成像裝置具有驅(qū)動側(cè)和非驅(qū)動側(cè),所述驅(qū)動側(cè)上設(shè)置有驅(qū)動單元,所述處理盒與驅(qū)動單元配合以接收驅(qū)動單元輸出的驅(qū)動力,所述驅(qū)動單元上轉(zhuǎn)動連接有驅(qū)動聯(lián)軸器,所述處理盒在長度方向具有相對的驅(qū)動端和非驅(qū)動端,所述處理盒包括:

2、感光單元,包括感光框架和可旋轉(zhuǎn)地支撐在感光框架上的鼓單元,所述鼓單元包括感光鼓和動力接收單元,所述感光鼓的軸向平行于所述長度方向,所述動力接收單元設(shè)置于所述感光鼓的驅(qū)動端,所述動力接收單元用于與所述驅(qū)動聯(lián)軸器接合以接收驅(qū)動力;

3、擺正結(jié)構(gòu),設(shè)置在處理盒的驅(qū)動端,所述擺正結(jié)構(gòu)能夠與所述驅(qū)動聯(lián)軸器接觸以擺正所述驅(qū)動聯(lián)軸器,使所述驅(qū)動聯(lián)軸器的軸線與所述動力接收單元的軸線平行。

4、在一些實(shí)施方式中,所述鼓單元能夠相對于處理盒在接觸位置和縮回位置之間軸向運(yùn)動,在所述接觸位置時,所述擺正結(jié)構(gòu)能夠與所述驅(qū)動聯(lián)軸器接觸,在所述縮回位置時,所述擺正結(jié)構(gòu)與所述驅(qū)動聯(lián)軸器脫離接觸。

5、在一些實(shí)施方式中,還包括伸縮結(jié)構(gòu),用于使鼓單元相對于處理盒在接觸位置和縮回位置之間運(yùn)動;

6、所述伸縮結(jié)構(gòu)包括第一彈性件和限位機(jī)構(gòu),所述第一彈性件被構(gòu)建為能夠?qū)膯卧┘邮蛊湟苿又两佑|位置的力;

7、所述限位機(jī)構(gòu)被構(gòu)建成能夠使鼓單元移動至縮回位置并保持在縮回位置。

8、在一些實(shí)施方式中,所述限位機(jī)構(gòu)包括壓桿和第二彈性件,所述壓桿可移動地設(shè)置在所述感光框架上,所述壓桿的移動方向與所述鼓單元的軸向相交,所述第二彈性件設(shè)置在所述壓桿與感光框架之間。

9、在一些實(shí)施方式中,所述壓桿上設(shè)有斜面,所述壓桿上在所述第二彈性件的作用力下向靠近動力接收單元的方向移動,且通過斜面與所述動力接收單元接觸并推動所述鼓單元向縮回位置移動。

10、在一些實(shí)施方式中,所述處理盒安裝至電子成像裝置的過程中,所述壓桿與所述電子成像裝置接觸并發(fā)生干涉,使所述壓桿壓縮所述第二彈性件向遠(yuǎn)離所述動力接收單元的方向移動,所述鼓單元在所述第一彈性件的作用力下向接觸位置移動。

11、在一些實(shí)施方式中,所述處理盒能夠在電子成像裝置內(nèi)沿軸向上移動。

12、在一些實(shí)施方式中,所述處理盒沿軸向移動使所述擺正結(jié)構(gòu)在接觸位置和縮回位置之間移動,在所述接觸位置時,所述擺正結(jié)構(gòu)能夠與所述驅(qū)動聯(lián)軸器接觸,在所述縮回位置時,所述擺正結(jié)構(gòu)與所述驅(qū)動聯(lián)軸器脫離接觸。

13、在一些實(shí)施方式中,還包括伸縮結(jié)構(gòu),所述伸縮結(jié)構(gòu)包括壓塊和第三彈性件,所述壓塊活動設(shè)置于所述感光框架,所述第三彈性件設(shè)置在所述感光框架和所述壓塊之間,所述壓塊能夠在所述第三彈性件的作用力下至少部分伸出于所述處理盒的非驅(qū)動端。

14、在一些實(shí)施方式中,所述處理盒安裝至電子成像裝置的過程中,所述壓塊與所述電子成像裝置接觸并壓縮所述第三彈性件,所述擺正結(jié)構(gòu)處于縮回位置時,當(dāng)所述第三彈性件形變恢復(fù)時,其作用力使所述處理盒沿軸向移動至接觸位置。

15、在一些實(shí)施方式中,所述擺正結(jié)構(gòu)為設(shè)置于所述動力接收單元上的撥片。

16、在一些實(shí)施方式中,所述撥片為弧形片狀結(jié)構(gòu)。

17、在一些實(shí)施方式中,所述擺正結(jié)構(gòu)能夠相對于所述處理盒軸向運(yùn)動。

18、在一些實(shí)施方式中,所述擺正結(jié)構(gòu)具有弧度的桿件。

19、在一些實(shí)施方式中,在處理盒安裝至電子成像裝置的過程中,所述擺正結(jié)構(gòu)的具有弧度的部分位于所述驅(qū)動聯(lián)軸器的上端區(qū)域與驅(qū)動聯(lián)軸器接觸后下壓擺正所述驅(qū)動聯(lián)軸器。

20、在一些實(shí)施方式中,所述擺正結(jié)構(gòu)與所述感光框架之間設(shè)有第四彈性件,所述處理盒沿軸向靠近驅(qū)動聯(lián)軸器的方向移動過程中,所述擺正結(jié)構(gòu)與所述電子成像裝置抵接,所述第四彈性件被壓縮。

21、在一些實(shí)施方式中,所述伸縮結(jié)構(gòu)還包括第一彈性件和連接件,所述第一彈性件一端與所述感光鼓的非驅(qū)動端抵接,另一端與所述連接件抵接,所述連接件活動設(shè)置于所述感光鼓的非驅(qū)動端,且在所述第一彈性件的作用力下使所述連接件至少部分能夠暴露在處理盒的非驅(qū)動端之外。

22、在一些實(shí)施方式中,所述感光鼓的驅(qū)動端設(shè)有第一套筒,所述動力接收單元套設(shè)在所述第一套筒內(nèi),且能夠相對于所述第一套筒沿軸向移動。

23、在一些實(shí)施方式中,所述第一套筒和動力接收單元中的一者上設(shè)有卡合槽,另一者上設(shè)有與所述卡合槽相配合的突塊,使所述動力接收件接收驅(qū)動力旋轉(zhuǎn)時能夠通過突塊與所述卡合槽的配合帶動感光鼓旋轉(zhuǎn)。

24、在一些實(shí)施方式中,還包括伸縮結(jié)構(gòu),所述伸縮結(jié)構(gòu)使所述動力接收單元沿軸向伸縮。

25、在一些實(shí)施方式中,所述伸縮結(jié)構(gòu)包括軸部、抵接柱、第一突起以及第一彈性件;

26、所述軸部貫穿設(shè)置在所述感光鼓中,所述軸部的驅(qū)動端連接所述動力接收單元,其非驅(qū)動端連接所述抵接柱;

27、所述抵接柱包括第一抵接面和第二抵接面,所述第一抵接面為朝向驅(qū)動端的一面,第二抵接面為朝向非驅(qū)動端的一面;

28、所述感光鼓的非驅(qū)動端內(nèi)部具有第三抵接面,所述第三抵接面比第二抵接面更靠近驅(qū)動端;

29、所述第一彈性件的兩端分別抵接所述第一抵接面和第三抵接面;

30、所述第一突起設(shè)置在所述第二抵接面上,且部分暴露在處理盒的非驅(qū)動端之外。

31、在一些實(shí)施方式中,所述處理盒上設(shè)有驅(qū)動端按壓部和非驅(qū)動端按壓部,在與軸向相交的方向上,所述驅(qū)動端按壓部的高度高于所述非驅(qū)動端按壓部;

32、在處理盒安裝的過程中,所述電子成像裝置先按壓所述驅(qū)動端按壓部使所述擺正結(jié)構(gòu)下壓并擺正所述驅(qū)動聯(lián)軸器;

33、所述電子成像裝置再按壓所述非驅(qū)動端按壓部,使所述第一突起與所述電子成像裝置抵接并被推壓,使得抵接柱與軸部向電子成像裝置的驅(qū)動側(cè)移動,進(jìn)而帶動所述動力接收單元向驅(qū)動側(cè)移動至與驅(qū)動聯(lián)軸器接合的位置。

34、本發(fā)明的有益效果:本發(fā)明的處理盒驅(qū)動端設(shè)置擺正結(jié)構(gòu)來擺正驅(qū)動聯(lián)軸器,使驅(qū)動聯(lián)軸器與動力接收單元接合前軸線平行(同軸),使動力接收單元能夠順暢、快速地與驅(qū)動聯(lián)軸器接合,且能確保動力接收單元與電子成像裝置的驅(qū)動單元穩(wěn)定接合傳遞驅(qū)動力。

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點(diǎn)贊!