一種后懸下護(hù)板結(jié)構(gòu)及汽車的制作方法

本技術(shù)屬于車輛裝備,特別是涉及一種后懸下護(hù)板結(jié)構(gòu)及汽車。

背景技術(shù):

1、目前,汽車通常使用固定設(shè)計(jì)有較少覆蓋面積的后懸護(hù)板,如此,汽車在正常行駛時(shí),后懸護(hù)板的較少覆蓋面積可以改善汽車風(fēng)阻系數(shù)以降低風(fēng)阻。上述方案的不足之處在于:車輛在涉水時(shí),后懸護(hù)板較少的覆蓋面積會(huì)導(dǎo)致后懸下車體受到大水量沖擊,引起泄壓閥進(jìn)水,進(jìn)而對汽車帶來不良影響,尤其是對純電動(dòng)汽車來說,其不良影響可能比燃油車更為嚴(yán)重;因此,現(xiàn)有固定設(shè)計(jì)的后懸護(hù)板難以平衡不同工況的不同需求。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

1、本實(shí)用新型針對現(xiàn)有技術(shù)中后懸護(hù)板的固定設(shè)計(jì)難以平衡不同工況需求等技術(shù)問題,提供了一種后懸下護(hù)板結(jié)構(gòu)及汽車。

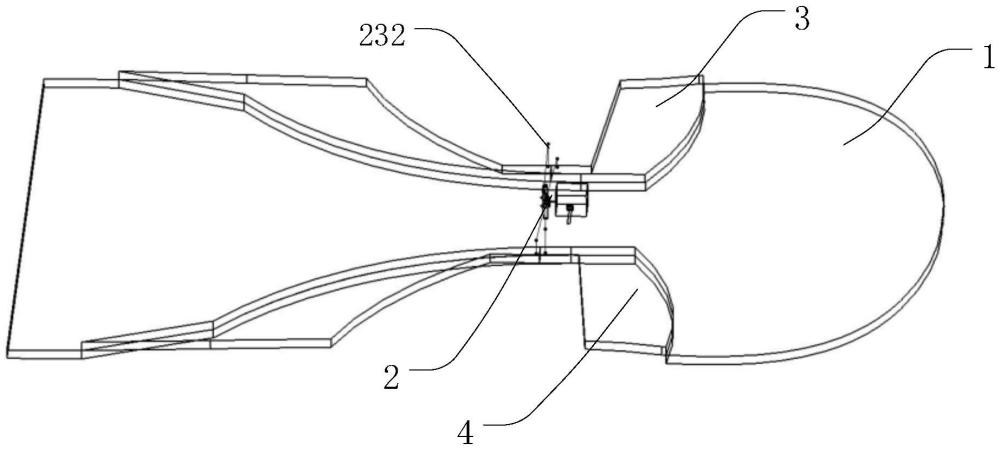

2、鑒于以上技術(shù)問題,本實(shí)用新型實(shí)施例提供一種后懸下護(hù)板結(jié)構(gòu),包括下護(hù)主板、驅(qū)動(dòng)組件以及設(shè)置在所述下護(hù)主板邊緣的伸縮機(jī)構(gòu);所述驅(qū)動(dòng)組件安裝在所述下護(hù)主板上,所述驅(qū)動(dòng)組件連接所述伸縮機(jī)構(gòu)并用于驅(qū)動(dòng)所述伸縮機(jī)構(gòu)伸縮以改變所述下護(hù)主板邊緣的覆蓋面積。

3、可選地,所述下護(hù)主板上設(shè)有多個(gè)導(dǎo)流孔;所述后懸下護(hù)板結(jié)構(gòu)還包括與各所述導(dǎo)流孔一一對應(yīng)設(shè)置的孔蓋,所述驅(qū)動(dòng)組件連接所述孔蓋并用于驅(qū)動(dòng)所述孔蓋移動(dòng)以蓋合或打開所述導(dǎo)流孔。

4、可選地,所述驅(qū)動(dòng)組件包括電機(jī)組件和傳動(dòng)機(jī)構(gòu),所述電機(jī)組件連接所述傳動(dòng)機(jī)構(gòu),所述傳動(dòng)機(jī)構(gòu)連接所述伸縮機(jī)構(gòu)以及所有所述孔蓋。

5、可選地,所述電機(jī)組件包括第一電機(jī)和第二電機(jī);所述傳動(dòng)機(jī)構(gòu)包括同軸反轉(zhuǎn)組件、第一傳動(dòng)組件和第二傳動(dòng)組件,所述第一電機(jī)的驅(qū)動(dòng)軸和所述第二電機(jī)的驅(qū)動(dòng)軸同軸相對設(shè)置;所述同軸反轉(zhuǎn)組件連接在所述第一電機(jī)的驅(qū)動(dòng)軸和所述第二電機(jī)的驅(qū)動(dòng)軸之間;所述第一傳動(dòng)組件的一端連接所述同軸反轉(zhuǎn)組件,所述第一傳動(dòng)組件的另一端連接所述伸縮機(jī)構(gòu);所述第二傳動(dòng)組件的一端連接所述同軸反轉(zhuǎn)組件,所述第二傳動(dòng)組件的另一端連接所述孔蓋。

6、可選地,所述同軸反轉(zhuǎn)組件包括固定架、第一轉(zhuǎn)軸、第二轉(zhuǎn)軸、套筒、輸入齒輪、第一齒輪、第二齒輪、第三齒輪和第四齒輪;其中,所述輸入齒輪固定安裝在所述第一電機(jī)的驅(qū)動(dòng)軸上,所述第四齒輪固定安裝在所述第二電機(jī)的驅(qū)動(dòng)軸上;所述第一轉(zhuǎn)軸和所述第二轉(zhuǎn)軸平行間隔設(shè)置,且所述第一轉(zhuǎn)軸和所述第二轉(zhuǎn)軸均轉(zhuǎn)動(dòng)安裝在所述固定架上;所述套筒轉(zhuǎn)動(dòng)套接在所述第一轉(zhuǎn)軸上,所述第一齒輪與所述套筒同軸固定連接;所述第二齒輪固定安裝在所述第一轉(zhuǎn)軸上,所述第三齒輪固定安裝在所述第二轉(zhuǎn)軸上;所述輸入齒輪位于所述第一齒輪和所述第二齒輪之間且分別與所述第一齒輪和所述第二齒輪嚙合;所述第一齒輪與所述第三齒輪嚙合;且所述第三齒輪和所述輸入齒輪分別位于所述第一齒輪的相對兩側(cè);所述第三齒輪與所述第四齒輪嚙合;

7、所述第一傳動(dòng)組件包括連接所述第一轉(zhuǎn)軸的第一移動(dòng)件以及連接所述套筒的第二移動(dòng)件,所述第二傳動(dòng)組件連接所述第二轉(zhuǎn)軸。

8、可選地,所述伸縮機(jī)構(gòu)包括第一伸縮組件以及第二伸縮組件;所述第一伸縮組件包括均設(shè)置在所述下護(hù)主板第一側(cè)且連接所述驅(qū)動(dòng)組件的第一翼板和第二翼板;所述第二伸縮組件包括均設(shè)置在所述下護(hù)主板第二側(cè)且連接所述驅(qū)動(dòng)組件的第三翼板和第四翼板。

9、可選地,所述第一伸縮組件和所述第二伸縮組件對稱設(shè)置。

10、可選地,所述第一移動(dòng)件包括連接所述第一翼板的第一連桿組件,以及連接所述第三翼板的第二連桿組件;

11、所述第二移動(dòng)件包括連接所述第二翼板的第三連桿組件,以及連接所述第四翼板的第四連桿組件。

12、可選地,所述第二傳動(dòng)組件包括與每一個(gè)所述孔蓋一一對應(yīng)連接的多個(gè)第五連桿組件。

13、本實(shí)用新型還提供一種汽車,包括上述后懸下護(hù)板結(jié)構(gòu)。

14、本實(shí)用新型中,所述后懸下護(hù)板結(jié)構(gòu)包括下護(hù)主板、驅(qū)動(dòng)組件以及設(shè)置在所述下護(hù)主板邊緣的伸縮機(jī)構(gòu);所述驅(qū)動(dòng)組件安裝在所述下護(hù)主板上,所述驅(qū)動(dòng)組件連接所述伸縮機(jī)構(gòu)并用于驅(qū)動(dòng)所述伸縮機(jī)構(gòu)伸縮以改變所述下護(hù)主板邊緣的覆蓋面積。

15、本實(shí)用新型中,由于安裝在下護(hù)主板上的驅(qū)動(dòng)組件可以驅(qū)動(dòng)伸縮機(jī)構(gòu)沿下護(hù)主板的邊緣伸展或收縮,從而改變下護(hù)主板邊緣的覆蓋面積,進(jìn)而可以輔助下護(hù)主板調(diào)節(jié)對機(jī)身前艙的覆蓋面積,也即,在伸縮機(jī)構(gòu)收縮至下護(hù)主板上時(shí),下護(hù)主板邊緣的覆蓋面積較小,此時(shí),機(jī)身前艙僅被較小面積的下護(hù)主板覆蓋,使得車輛可以在低風(fēng)阻模式或最優(yōu)風(fēng)阻模式下行駛;而在伸縮機(jī)構(gòu)伸展至完全覆蓋下護(hù)主板邊緣時(shí),此時(shí),機(jī)身前艙被下護(hù)主板和伸縮機(jī)構(gòu)同時(shí)覆蓋遮擋,此時(shí),后懸下車體中不會(huì)受到大水量沖擊,泄壓閥也不會(huì)進(jìn)水,此時(shí),車輛可以在涉水防護(hù)模式下行駛;如此,本實(shí)用新型中的后懸下護(hù)板結(jié)構(gòu)可以通過伸縮機(jī)構(gòu)切換成不同形態(tài)以適應(yīng)車輛在不同工況下的需求,在可以降低車輛行駛風(fēng)阻的同時(shí),還可以提升車輛的防水性能。

技術(shù)特征:

1.一種后懸下護(hù)板結(jié)構(gòu),其特征在于,包括下護(hù)主板、驅(qū)動(dòng)組件以及設(shè)置在所述下護(hù)主板邊緣的伸縮機(jī)構(gòu);所述驅(qū)動(dòng)組件安裝在所述下護(hù)主板上,所述驅(qū)動(dòng)組件連接所述伸縮機(jī)構(gòu)并用于驅(qū)動(dòng)所述伸縮機(jī)構(gòu)伸縮以改變所述下護(hù)主板邊緣的覆蓋面積。

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的后懸下護(hù)板結(jié)構(gòu),其特征在于,所述下護(hù)主板上設(shè)有多個(gè)導(dǎo)流孔;所述后懸下護(hù)板結(jié)構(gòu)還包括與各所述導(dǎo)流孔一一對應(yīng)設(shè)置的孔蓋,所述驅(qū)動(dòng)組件連接所述孔蓋并用于驅(qū)動(dòng)所述孔蓋移動(dòng)以蓋合或打開所述導(dǎo)流孔。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的后懸下護(hù)板結(jié)構(gòu),其特征在于,所述驅(qū)動(dòng)組件包括電機(jī)組件和傳動(dòng)機(jī)構(gòu),所述電機(jī)組件連接所述傳動(dòng)機(jī)構(gòu),所述傳動(dòng)機(jī)構(gòu)連接所述伸縮機(jī)構(gòu)以及所有所述孔蓋。

4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的后懸下護(hù)板結(jié)構(gòu),其特征在于,所述電機(jī)組件包括第一電機(jī)和第二電機(jī);所述傳動(dòng)機(jī)構(gòu)包括同軸反轉(zhuǎn)組件、第一傳動(dòng)組件和第二傳動(dòng)組件,所述第一電機(jī)的驅(qū)動(dòng)軸和所述第二電機(jī)的驅(qū)動(dòng)軸同軸相對設(shè)置;所述同軸反轉(zhuǎn)組件連接在所述第一電機(jī)的驅(qū)動(dòng)軸和所述第二電機(jī)的驅(qū)動(dòng)軸之間;所述第一傳動(dòng)組件的一端連接所述同軸反轉(zhuǎn)組件,所述第一傳動(dòng)組件的另一端連接所述伸縮機(jī)構(gòu);所述第二傳動(dòng)組件的一端連接所述同軸反轉(zhuǎn)組件,所述第二傳動(dòng)組件的另一端連接所述孔蓋。

5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的后懸下護(hù)板結(jié)構(gòu),其特征在于,所述同軸反轉(zhuǎn)組件包括固定架、第一轉(zhuǎn)軸、第二轉(zhuǎn)軸、套筒、輸入齒輪、第一齒輪、第二齒輪、第三齒輪和第四齒輪;其中,所述輸入齒輪固定安裝在所述第一電機(jī)的驅(qū)動(dòng)軸上,所述第四齒輪固定安裝在所述第二電機(jī)的驅(qū)動(dòng)軸上;所述第一轉(zhuǎn)軸和所述第二轉(zhuǎn)軸平行間隔設(shè)置,且所述第一轉(zhuǎn)軸和所述第二轉(zhuǎn)軸均轉(zhuǎn)動(dòng)安裝在所述固定架上;所述套筒轉(zhuǎn)動(dòng)套接在所述第一轉(zhuǎn)軸上,所述第一齒輪與所述套筒同軸固定連接;所述第二齒輪固定安裝在所述第一轉(zhuǎn)軸上,所述第三齒輪固定安裝在所述第二轉(zhuǎn)軸上;所述輸入齒輪位于所述第一齒輪和所述第二齒輪之間且分別與所述第一齒輪和所述第二齒輪嚙合;所述第一齒輪與所述第三齒輪嚙合;且所述第三齒輪和所述輸入齒輪分別位于所述第一齒輪的相對兩側(cè);所述第三齒輪與所述第四齒輪嚙合;

6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的后懸下護(hù)板結(jié)構(gòu),其特征在于,所述伸縮機(jī)構(gòu)包括第一伸縮組件以及第二伸縮組件;所述第一伸縮組件包括均設(shè)置在所述下護(hù)主板第一側(cè)且連接所述驅(qū)動(dòng)組件的第一翼板和第二翼板;所述第二伸縮組件包括均設(shè)置在所述下護(hù)主板第二側(cè)且連接所述驅(qū)動(dòng)組件的第三翼板和第四翼板。

7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的后懸下護(hù)板結(jié)構(gòu),其特征在于,所述第一伸縮組件和所述第二伸縮組件對稱設(shè)置。

8.根據(jù)權(quán)利要求6所述的后懸下護(hù)板結(jié)構(gòu),其特征在于,所述第一移動(dòng)件包括連接所述第一翼板的第一連桿組件,以及連接所述第三翼板的第二連桿組件;

9.根據(jù)權(quán)利要求5所述的后懸下護(hù)板結(jié)構(gòu),其特征在于,所述第二傳動(dòng)組件包括與每一個(gè)所述孔蓋一一對應(yīng)連接的多個(gè)第五連桿組件。

10.一種汽車,其特征在于,包括權(quán)利要求1至9任一項(xiàng)權(quán)利要求所述的后懸下護(hù)板結(jié)構(gòu)。

技術(shù)總結(jié)

本技術(shù)提供一種后懸下護(hù)板結(jié)構(gòu)及汽車,所述后懸下護(hù)板結(jié)構(gòu)包括下護(hù)主板、驅(qū)動(dòng)組件以及設(shè)置在所述下護(hù)主板邊緣的伸縮機(jī)構(gòu);所述驅(qū)動(dòng)組件安裝在所述下護(hù)主板上,所述驅(qū)動(dòng)組件連接所述伸縮機(jī)構(gòu)并用于驅(qū)動(dòng)所述伸縮機(jī)構(gòu)伸縮以改變所述下護(hù)主板邊緣的覆蓋面積。本技術(shù)中的后懸下護(hù)板結(jié)構(gòu)可以通過伸縮機(jī)構(gòu)伸縮切換成不同形態(tài)以適應(yīng)車輛在不同工況下的需求,在可以降低車輛行駛風(fēng)阻的同時(shí),還可以提升車輛的防水性能。

技術(shù)研發(fā)人員:王棋民,袁俠義,陳林,文琪,湯柱良

受保護(hù)的技術(shù)使用者:廣州汽車集團(tuán)股份有限公司

技術(shù)研發(fā)日:20240627

技術(shù)公布日:2025/4/28

- 還沒有人留言評(píng)論。精彩留言會(huì)獲得點(diǎn)贊!