蒸汽發生組件及蒸汽發生設備的制作方法

本技術涉及蒸汽發生,尤其涉及一種蒸汽發生組件及蒸汽發生設備。

背景技術:

1、隨著人們生活水平的提高,手持式蒸汽設備,比如蒸汽熨斗、蒸汽火鍋等越來越多地應用到人們的生活中,各式各樣的手持式蒸汽設備能夠快速將液態水加熱汽化為高溫蒸汽,滿足人們對于熨燙或者蒸煮等不同的生活需求。

2、相關技術中,手持式蒸汽設備中具備產生蒸汽的蒸汽發生組件,蒸汽發生組件一般具備發熱件和蒸汽腔,發熱體所產生的熱量能夠傳遞到蒸汽腔中。在用戶開啟手持式蒸汽設備時,液態水經下水點進入蒸汽腔中,再被發熱件產生的熱量在蒸汽腔中汽化為高溫蒸汽。其中,進入蒸汽腔中的大部分液體水可在下水點處被蒸汽腔內的高溫氣化,以產生蒸汽。

3、然而,相關技術中,蒸汽發生組件存在汽化效率低的技術問題。

技術實現思路

1、鑒于上述問題,本技術實施例提供一種蒸汽發生組件及蒸汽發生設備,用于解決汽化效率低的技術問題。

2、為了實現上述目的,本技術實施例提供如下技術方案:

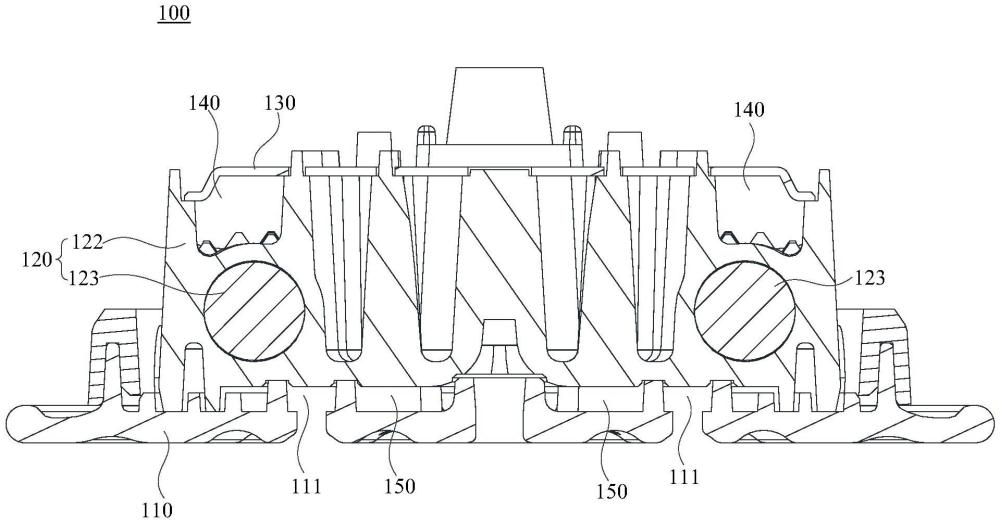

3、本技術實施例第一方面提供一種蒸汽發生組件,底板、發熱體和蓋板,所述發熱體位于所述底板和所述蓋板之間;所述發熱體和所述蓋板之間形成有第一蒸發腔,所述底板與所述發熱體之間形成有第二蒸發腔;所述發熱體上具有第一蒸汽孔,所述第一蒸汽孔被配置為連通所述第一蒸發腔和所述第二蒸發腔,所述底板上具有與所述第二蒸發腔連通的第二蒸汽孔;所述第一蒸發腔具有下水點和第一分流件,所述第一分流件設置于所述下水點處,以將所述下水點處的液體向所述第一蒸發腔的不同方向分流。

4、本技術實施例提供的蒸汽發生組件,通過在發熱體和蓋板之間設置第一蒸發腔,第一蒸發腔中具有下水點和第一分流件,第一分流件設置于下水點處,以將下水點處的液體向第一蒸發腔的四周進行分流,使得液體可以均勻的流向第一蒸發腔的不同位置,從而提高第一蒸汽腔內液體轉化為蒸汽的汽化效率;另外,發熱體和底板之間設置有第二蒸發腔,第一蒸發腔和第二蒸發腔通過第一蒸汽孔連通,第一蒸發腔內汽化后的蒸汽和殘余的液體可經第一蒸汽孔進入第二蒸發腔內進行二次蒸發,以使得液體可以充分地轉化為蒸汽,并經第二蒸汽孔噴出;其中,第一蒸發腔和第二蒸發腔層疊設置,可以減小蒸汽發生組件的整體體積,另外,通過設置第二蒸發腔,可以充分利用發熱體背離第一蒸發腔一側的熱量,避免熱量浪費,有效提升了熱量的利用率,提升了水的汽化效率和轉化率。

5、在一些可選的實施方式中,第一分流件和所述第一蒸汽孔之間設置有至少兩個分流流道,所述至少兩個分流流道在所述第一蒸發腔內均勻設置,所述第一分流件被配置為將所述下水點處的液體分流至各所述分流流道中。

6、如此設置,以將進入第一蒸發腔內的液體均勻的分流至第一蒸發腔的不同位置,以增大液體與第一蒸發腔的接觸面積,避免熱量浪費,提高液體的汽化效率。

7、在一些可選的實施方式中,至少兩個分流流道包括第一流道和第二流道,所述第一流道和所述第二流道相對設置于所述第一分流件的相對兩側,且所述第一流道和所述第二流道分別沿所述第一蒸發腔的周向延伸。

8、如此設置,可以使進入第一蒸發腔內的液體均勻的流向第一蒸發腔的不同位置,以增大液體與第一蒸發腔的接觸面積,避免熱量浪費,提高液體的汽化效率。

9、在一些可選的實施方式中,所述至少兩個分流流道還包括第三流道和第四流道,所述第三流道連接于所述第一流道和所述第一蒸汽孔之間,所述第三流道與所述第一流道設置于所述第一分流件的一側;所述第四流道連接于所述第二流道和所述第一蒸汽孔之間,所述第四流道與所述第二流道設置于所述第一分流件的另一側。

10、如此設置,通過第三流道和第四流道對液體進一步進行分流,可以增大液體在第一蒸發腔內鋪設的廣泛性和均勻性,提高對第一蒸發腔內熱量的利用率,避免熱量浪費,

11、在一些可選的實施方式中,所述下水點和所述第一蒸汽孔之間還設置有至少一個合流結構,所述合流結構被配置為與所述至少兩個分流流道連接,以使至少兩個所述分流流道內流動的液體在所述合流結構內混合。

12、如此設置,使得各分流流道內的液體進入合流結構中進行混合,以平衡各分流流道內熱量利用的差異,從而提高第一蒸發腔內液體溫度的均勻性。

13、在一些可選的實施方式中,所述合流結構包括第一合流區,所述第一流道和所述第二流道遠離所述第一分流件的一端均與所述第一合流區連通。

14、如此設置,可以使第一流道和第二流道內流動的液體進入第一合流區進行混合,以平衡第一流道和第二流道熱量利用的差異,從而提高第一蒸發腔內液體溫度的均勻性。

15、在一些可選的實施方式中,所述合流結構還包括第二合流區,所述第二合流區被配置為連接于所述至少兩個分流流道與所述第一蒸汽孔之間,以使所述至少兩個分流流道中的液體在所述第二合流區中混合后進入所述第一蒸汽孔中。

16、如此設置,使得至少兩個分流流道的液體在第二合流區進行混合后,再經第一蒸汽孔進入第二蒸發腔中進行二次蒸發,這樣,可以提高液體溫度的均勻性。

17、在一些可選的實施方式中,所述第一分流件、所述至少兩個分流流道和所述合流結構中的至少一者上設置有散流結構,所述散流結構被配置為將液體向四周分散。

18、如此設置,散流結構可以對液體可以進一步向四周進行分散,可以增大液體在第一蒸發腔內鋪設的廣泛性和均勻性,提高對第一蒸發腔內熱量的利用率,避免熱量浪費,

19、在一些可選的實施方式中,所述散流結構包括第一散流結構,所述第一散流結構設置于所述第一分流件上并與所述下水點相對設置,所述第一散流結構被配置為將所述下水點所滴落的液體向所述下水點的周向分散。

20、如此設置,可以進一步的使進入第一蒸發腔內的液體向四周均勻的分散,提高第一蒸發腔內熱量的利用率,以使第一蒸發腔內的液體能夠快速并充分的轉化為蒸汽。

21、在一些可選的實施方式中,所述散流結構還包括第二散流結構,所述第二散流結構設置于所述第一流道、所述第二流道和所述第一合流區中的至少一者中,所述第二散流結構被配置為將經過所述第二散流結構的液體向四周分散。

22、如此設置,可以進一步的對第一蒸發腔內流動的液體進行分散,以提高液體在第一蒸發腔內鋪設的廣泛性和均勻性,提高第一蒸發腔內熱量的利用率,提高液體的汽化效率。

23、在一些可選的實施方式中,所述第一流道和所述第二流道與所述第一合流區之間設置有第一導向結構,所述第一導向結構被配置為將所述第一流道和所述第二流道中的液體導向至所述第一合流區中。

24、如此設置,通過第一導向結構對液體進入第一合流區時進行導向,以便于第一流道和第二流道內的水進入第一合流區進行混合,以平衡第一流道和第二流道熱量利用的差異,從而提高水的溫度的均勻性。

25、在一些可選的實施方式中,所述第二合流區與所述第一蒸汽孔之間具有第二導向結構,所述第二導向結構被配置為將所述第二合流區內的液體導向至所述第一蒸汽孔中。

26、如此設置,提高了第二合流區進入第一蒸汽孔時的導向性。

27、在一些可選的實施方式中,所述第二蒸發腔內具有第二分流件,所述第二分流件設置于與所述第一蒸發孔相對應的位置處,所述第二分流件被配置為將進入所述第二蒸發腔內的蒸汽和液體向所述第二蒸發腔的周向分散。

28、如此設置,通過第二分流件將進入第二蒸發腔內的液體進行分散,以使得進入第二蒸發腔內液體可以向四周分流,以增大液體與第二蒸發腔的接觸面積,提高第二蒸發腔內熱量的利用率,避免熱量浪費,從而提高汽化效率。

29、在一些可選的實施方式中,所述第二蒸發腔內具有至少兩個第三散流結構,所述第三散流結構被配置為將經過所述第三散流結構的蒸汽和液體向四周分散。

30、如此設置,通過第三散流結構可以對液體進一步進行分散,提高液體在第二蒸發腔內的鋪設面積和均勻性,提高熱量的利用率。

31、在一些可選的實施方式中,還包括至少兩個傳熱件,至少兩個所述傳熱件沿所述第二蒸發腔的周向間隔分布,各所述傳熱件的兩端分別與所述發熱體和所述底板連接,所述傳熱件被配置為將所述發熱體的熱量傳遞至所述底板。

32、如此設置,可以使發熱體的熱量可以更快速的傳遞至底板,提高了熱量的傳遞效率以及利用率,避免熱量浪費。

33、在一些可選的實施方式中,所述傳熱件圍設形成傳熱區域,所述傳熱件上具有缺口,所述缺口被配置為連通所述傳熱區域和所述傳熱件外周側的區域;所述第二蒸汽孔位于所述傳熱區域內。

34、如此設置,提高了經第二蒸汽孔噴出的蒸汽量的均勻性,另外,傳熱區域內殘余的水可以被底板的熱量再次進行蒸發,提高水轉化為蒸汽的轉化率,減小第二蒸汽孔的噴水效率。

35、在一些可選的實施方式中,所述發熱體包括導熱殼體和位于所述導熱殼體中的發熱件,所述導熱殼體面向所述底板的一側具有第一區域和第二區域,所述第一區域與所述傳熱件的輪廓形狀相匹配,所述第二區域圍設于所述第一區域的外周側,所述第二區域為朝向所述蓋板一側凹陷的凹陷區。

36、如此設置,可以減輕蒸汽發生組件的整體重量,節省材料成本,實現蒸汽發生組件的輕量化目的,從而提升用戶使用時的體驗感。

37、本技術實施例第二方面提供一種蒸汽發生設備,包括如上述實施例提供的蒸汽發生組件。

38、本技術實施例提供的蒸汽發生設備具有與上述實施例提供的額蒸汽發生組件相同的有益效果,在此不再贅述。

39、除了上面所描述的本技術實施例解決的技術問題、構成技術方案的技術特征以及由這些技術方案的技術特征所帶來的有益效果外,本技術實施例提供的蒸汽發生組件及蒸汽發生設備所能解決的其他技術問題、技術方案中包含的其他技術特征以及這些技術特征帶來的有益效果,將在具體實施方式中作出進一步詳細的說明。

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!