制冷系統及其控制方法、測試設備與流程

本技術涉及制冷,特別是涉及制冷系統及其控制方法、測試設備。

背景技術:

1、隨著半導體芯片封裝測試的環境需求越來越高,現需要測試設備提供-65℃~150℃或者溫度范圍更大的測試環境去測試驗證芯片在高低溫環境下運行的穩定性及可靠性。目前行業主流采用制冷系統配合加熱器的方式實現測試環境溫度的控制。

2、在高溫測試環境下,制冷系統在運行時,隨冷媒進入負載蒸發器內的潤滑油因長期處于高溫環境而易變質,潤滑油的粘度降低,潤滑效果變差,無法提供有效的潤滑保護,增加壓縮機磨損的風險。相關技術中,為了實現壓縮機換油,需要反復啟停壓縮機,并多次加注冷媒,不僅換油效率低,而且影響制冷系統正常運行。

技術實現思路

1、基于此,有必要針對制冷系統中壓縮機換油效率低、且影響制冷系統正常運行的問題,提供一種制冷系統及其控制方法、測試設備。

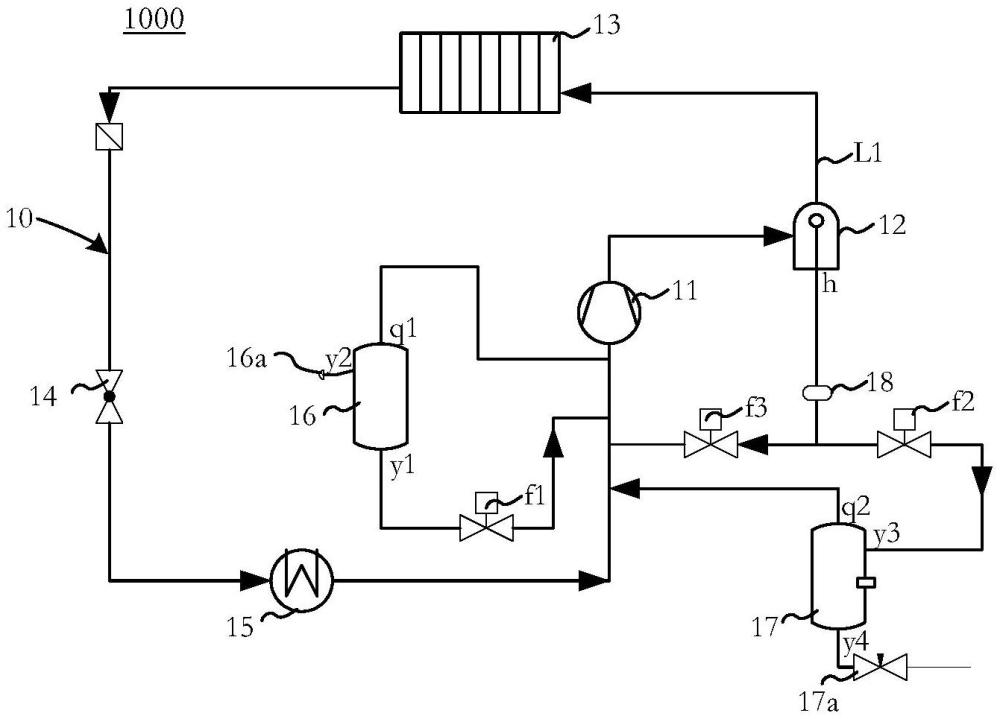

2、第一方面,本技術提供一種制冷系統,包括:

3、第一制冷模塊,包括:

4、依次連接形成第一制冷回路的第一壓縮機、油分離器、冷凝換熱器、第一膨脹閥和負載蒸發器;以及

5、充油流路和第一閥,所述充油流路連通所述第一壓縮機的回氣口,所述第一閥設置于所述充油流路,用于控制所述充油流路是否向所述第一壓縮機補充新油;

6、放油流路和第二閥,所述放油流路連通所述油分離器的回油口,所述第二閥設置于所述放油流路,用于控制所述放油流路是否向外排放經所述回油口流出的舊油。

7、在一些實施例中,所述制冷系統還包括回油流路及第三閥,所述油分離器的回油口經由所述回油流路連通所述第一壓縮機的回氣口,所述第三閥設置于所述回油流路;

8、所述制冷系統具有回油模式和換油模式,所述第三閥用于在所述回油模式下開啟以對所述第一壓縮機回油;所述第一閥與所述第二閥用于在所述換油模式下開啟以對所述第一壓縮機換油。

9、在一些實施例中,所述第一制冷模塊還包括儲油罐和/或集油罐;

10、所述儲油罐用于儲存新油,所述充油流路連通所述儲油罐的出油口與所述第一壓縮機的回氣口;所述儲油罐具有充油口以及用于啟閉所述充油口的充油閥;

11、所述集油罐用于儲存舊油,所述放油流路連通所述油分離器的回油口(h)與所述集油罐的進油口,所述集油罐具有排油口以及用于啟閉所述排油口的排油閥。

12、在一些實施例中,所述儲油罐具有通氣口,所述通氣口位于所述儲油罐的出油口的上方,且與所述第一壓縮機的回氣口連通;

13、所述集油罐具有抽氣口,且與所述第一壓縮機的回氣口連通。

14、在一些實施例中,所述第一制冷模塊還包括充油監測器,所述充油監測器用于獲取表征經由所述充油流路向所述第一壓縮機所補充的新油油量的充油量信息;和/或,

15、所述第一制冷模塊還包括放油監測器,所述放油監測器用于獲取表征經所述放油流路向外排放的舊油油量的放油量信息。

16、在一些實施例中,所述充油監測器包括充油液位計和/或充油流量計;所述充油液位計設置于與所述充油流路連通的儲油罐上,所述充油量信息包括由所述充油液位計所獲取的所述儲油罐內新油的油液位信息;所述充油流量計設置于所述充油流路,所述充油量信息包括由所述充油流量計所獲取的所述充油流路內新油的油流量信息;

17、所述放油監測器包括放油液位計和/或放油流量計;所述放油液位計設置于與所述放油流路連通的集油罐上,所述放油量信息包括由所述放油液位計所獲取的所述集油罐內舊油的油液位信息;所述放油流量計設置于所述放油流路,所述放油量信息包括由所述放油流量計所獲取的所述放油流路內舊油的油流量信息。

18、在一些實施例中,所述第一制冷模塊還包括油質監測器,所述油質監測器用于監測所述油分離器所分離出的油的質量是否合格;

19、所述油質監測器布置于與所述油分離器的回油口相連通的流路上。

20、在一些實施例中,所述油質監測器包括視液鏡,所述視液鏡用于顯示所述油分離器所分離出的油的顏色。

21、在一些實施例中,所述制冷系統還包括第二制冷模塊,所述第二制冷模塊包括依次連接形成第二制冷回路的第二壓縮機、冷凝器和第二膨脹閥,所述冷凝換熱器熱交換所述第一制冷回路和所述第二制冷回路,且在所述第二制冷回路上位于所述第二膨脹閥和所述第二壓縮機之間。

22、第二方面,本技術提供一種制冷系統的控制方法,應用于如上述任一實施例所述的制冷系統,所述控制方法包括:

23、啟動制冷系統;

24、基于所述制冷系統的油質信息和/或所述制冷系統的運行時間判斷所述制冷系統是否滿足換油開始條件;若所述制冷系統滿足所述換油開始條件,開啟第一閥和第二閥,進入換油模式;

25、基于所述制冷系統的油質信息、充油量信息、放油量信息、或所述換油模式的運行時間判斷所述制冷系統是否滿足換油結束條件;若所述制冷系統滿足所述換油結束條件,關閉所述第一閥和所述第二閥,退出所述換油模式。

26、在一些實施例中,所述進入換油模式,包括:

27、基于所述充油量信息和所述放油量信息動態調節所述第一閥的占空比和所述第二閥的占空比,以將所述充油流路的充油量和所述放油流路的放油量平衡在允許范圍內。

28、在一些實施例中,基于所述充油量信息和所述放油量信息動態調節所述第一閥的占空比和所述第二閥的占空比,以將所述充油流路的充油量和所述放油流路的放油量平衡在允許范圍內,包括:

29、基于所述充油量信息確定充油特征量,基于所述放油量信息確定放油特征量;其中,所述充油特征量和所述放油特征量的類型均為油液位變化量、油流量變化量、或者油體積變化量;

30、若所述充油特征量大于所述放油特征量,且兩者的差值超出第一預設范圍,則調小所述第一閥的占空比;

31、若所述放油特征量大于所述充油特征量,且兩者的差值超出所述第一預設范圍,則調小所述第二閥的占空比。

32、在一些實施例中,若所述制冷系統滿足所述換油結束條件,關閉所述第一閥和所述第二閥,退出所述換油模式,包括:

33、若基于所述油質信息或所述換油模式的運行時間判斷出所述制冷系統滿足第一換油結束條件,則基于所述充油量信息和所述放油量信息同步或者異步關閉所述第一閥和所述第二閥,直至所述第一閥和所述第二閥均關閉,退出所述換油模式;所述第一換油結束條件用于表征所述制冷系統的油質合格和/或所述換油模式達到設定運行時間。

34、在一些實施例中,基于所述充油量信息和所述放油量信息同步或者異步關閉所述第一閥和所述第二閥,直至所述第一閥和所述第二閥均關閉,退出所述換油模式,包括:

35、根據所述充油量信息確定充油特征量,根據放油監測器反饋的放油信息確定放油特征量,判斷所述充油特征量與所述放油特征量的差值是否超出第二預設范圍;

36、若未超出所述第二預設范圍,則同步所述第一閥和所述第二閥關閉,退出所述換油模式;

37、若超出所述第二預設范圍,且所述充油特征量大于所述放油特征量,則先關閉所述第一閥;若超出所述第二預設范圍,且所述放油特征量大于充油特征量,則先關閉所述第二閥,直至所述第一閥和所述第二閥均關閉,退出所述換油模式。

38、在一些實施例中,所述充油量信息包括儲油罐的油液位信息,所述放油量信息包括集油罐的油液位信息;

39、若所述制冷系統滿足所述換油結束條件,關閉所述第一閥和所述第二閥,退出所述換油模式,包括:

40、若基于所述集油罐的油液位信息或所述儲油罐的油液位信息判斷出所述制冷系統滿足第二換油結束條件,同步關閉所述第一閥和所述第二閥,退出所述換油模式;所述第二換油結束條件用于表征集油罐達到集油上限和/或儲油罐達到儲油下限。

41、在一些實施例中,退出所述換油模式之后,還包括:

42、打開集油罐的排油閥,直至所述集油罐的集油量達到集油下限閾值;打開儲油罐的充油閥,直至所述儲油罐的儲油量達到儲油上限閾值。

43、第三方面,本技術提供一種測試設備,包括制冷系統、加熱器和測試終端,所述制冷系統和所述加熱器共同用于調整所述測試終端的溫度;

44、所述制冷系統為上述任一實施例所述的制冷系統,或者所述制冷系統能夠執行如上述任一實施例所述的制冷系統的控制方法。

45、上述制冷系統及其控制方法、測試設備,在實際應用時,啟動制冷系統后,第一壓縮機工作,冷媒在第一制冷回路中循環流動以制冷。若需要對第一壓縮機換油,打開第一閥和第二閥,制冷系統進入換油模式,通過充油流路向第一壓縮機補充新油,并將留存在油分離器中的舊油通過放油流路向外排出。此時,新油的注入和舊油的排出同步進行,實現第一壓縮機的換油。而且,對第一壓縮機換油時,無需關閉第一壓縮機,第一制冷模塊仍舊處于可制冷的工作狀態,冷媒在第一制冷回路中可保持循環量,而無需重新注入冷媒。

46、如此,第一壓縮機不僅能夠高效換油,而且在換油過程中無需頻繁啟停第一制冷模塊,無需反復注入冷媒,不會影響第一制冷模塊正常制冷工作,可提高制冷系統的工作效率。

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!