單元的制作方法

本發(fā)明涉及在內(nèi)部具有動力傳遞機(jī)構(gòu)的單元。

背景技術(shù):

1、在專利文獻(xiàn)1中公開有一種二檔前進(jìn)的電動汽車用自動變速器單元。在該單元中,通過切換兩個(gè)摩擦離合器的卡合狀態(tài),能夠?qū)崿F(xiàn)一檔、以及變速比(=輸入旋轉(zhuǎn)速度/輸出旋轉(zhuǎn)速度)比一檔小的二檔。

2、相同的單元也公開在專利文獻(xiàn)2至4中。

3、現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)

4、專利文獻(xiàn)

5、專利文獻(xiàn)1:德國專利申請公開第102019116360號說明書

6、專利文獻(xiàn)2:德國專利申請公開第102019119951號說明書

7、專利文獻(xiàn)3:中國專利第106195194號說明書

8、專利文獻(xiàn)4:中國實(shí)用新型第206000959號說明書

技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

1、發(fā)明所要解決的技術(shù)問題

2、在兩檔前進(jìn)的電動汽車用自動變速器單元中,一檔的變速比越大,因減速而產(chǎn)生的扭矩增幅效果越好,因而一檔的變速比越大,則越能夠減小馬達(dá)的最大扭矩,越能夠選擇體積小的馬達(dá)。與此相對,二檔的變速比越小,則實(shí)現(xiàn)某車速時(shí)馬達(dá)的旋轉(zhuǎn)速度越低,在高速巡航時(shí)是有利的。

3、然而,當(dāng)在上述設(shè)計(jì)思想的基礎(chǔ)上分別設(shè)定一檔及二檔的變速比時(shí),切換一檔與二檔時(shí)的級間比(=一檔的變速比/二檔的變速比)增大,變速沖擊增大。

4、本發(fā)明是鑒于上述技術(shù)問題而提出的,其目的在于,在內(nèi)部具有動力傳遞機(jī)構(gòu)的單元中,減小變速時(shí)的級間比。

5、用于解決技術(shù)問題的技術(shù)方案

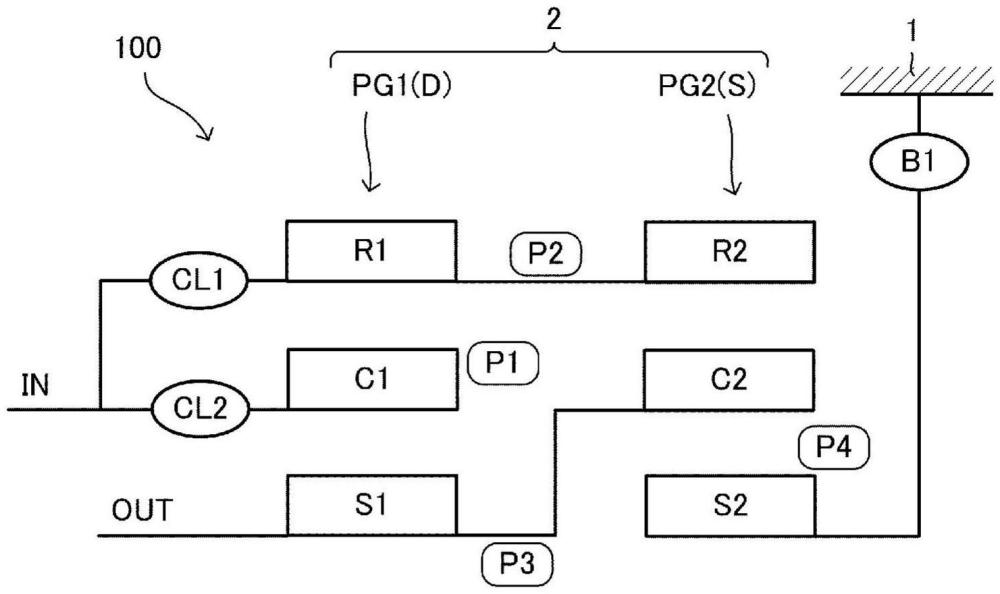

6、根據(jù)本發(fā)明的某一方式,提供一種單元,其具有:

7、輸入部件;

8、輸出部件;

9、齒輪裝置,其在速度線圖上依次排列有第一旋轉(zhuǎn)部位、第二旋轉(zhuǎn)部位、第三旋轉(zhuǎn)部位、以及第四旋轉(zhuǎn)部位;

10、所述輸入部件能夠與所述第一旋轉(zhuǎn)部位連接,并且能夠與所述第二旋轉(zhuǎn)部位連接,

11、所述輸出部件與所述第三旋轉(zhuǎn)部位連接,

12、所述第四旋轉(zhuǎn)部位能夠切換旋轉(zhuǎn)狀態(tài)以及非旋轉(zhuǎn)狀態(tài),

13、所述齒輪裝置具有:

14、第一行星齒輪機(jī)構(gòu),其具有第一旋轉(zhuǎn)部件、第二旋轉(zhuǎn)部件、以及第三旋轉(zhuǎn)部件,在速度線圖上所述第二旋轉(zhuǎn)部件配置在所述第一旋轉(zhuǎn)部件與所述第三旋轉(zhuǎn)部件之間;

15、第二行星齒輪機(jī)構(gòu),其具有第四旋轉(zhuǎn)部件、第五旋轉(zhuǎn)部件、以及第六旋轉(zhuǎn)部件,在速度線圖上所述第五旋轉(zhuǎn)部件配置在所述第四旋轉(zhuǎn)部件與所述第六旋轉(zhuǎn)部件之間;

16、所述第一旋轉(zhuǎn)部位由所述第三旋轉(zhuǎn)部件構(gòu)成,

17、所述第二旋轉(zhuǎn)部位由所述第二旋轉(zhuǎn)部件與所述第六旋轉(zhuǎn)部件結(jié)合而構(gòu)成,

18、所述第三旋轉(zhuǎn)部位由所述第一旋轉(zhuǎn)部件與所述第五旋轉(zhuǎn)部件結(jié)合而構(gòu)成,

19、所述第四旋轉(zhuǎn)部位由所述第四旋轉(zhuǎn)部件構(gòu)成。

20、發(fā)明的效果

21、根據(jù)上述方式,通過對輸入部件的連接目標(biāo)(第一旋轉(zhuǎn)部位以及第二旋轉(zhuǎn)部位的任意一方或雙方)、以及第四旋轉(zhuǎn)部位的旋轉(zhuǎn)狀態(tài)進(jìn)行切換,能夠?qū)崿F(xiàn)三個(gè)變速級。由于級間比減小,因而能夠根據(jù)速度區(qū)域設(shè)定適當(dāng)?shù)淖兯俦取A硗猓捎谠谌龣n中變速比為1,因而能夠減少因旋轉(zhuǎn)部位間的旋轉(zhuǎn)差而引起的動力傳遞損失。

技術(shù)特征:

1.一種單元,其特征在于,具有:

2.如權(quán)利要求1所述的單元,其特征在于,具有:

3.如權(quán)利要求2所述的單元,其特征在于,

4.如權(quán)利要求2所述的單元,其特征在于,

5.如權(quán)利要求2所述的單元,其特征在于,

技術(shù)總結(jié)

在內(nèi)部具有動力傳遞機(jī)構(gòu)的單元中,減小變速時(shí)的級間比。單元具有:輸入部件、輸出部件、以及齒輪裝置,該齒輪裝置在速度線圖上依次排列有第一旋轉(zhuǎn)部位、第二旋轉(zhuǎn)部位、第三旋轉(zhuǎn)部位以及第四旋轉(zhuǎn)部位。輸入部件能夠與第一旋轉(zhuǎn)部位連接,并且能夠與第二旋轉(zhuǎn)部位連接,輸出部件與第三旋轉(zhuǎn)部位連接,第四旋轉(zhuǎn)部位能夠切換旋轉(zhuǎn)狀態(tài)以及非旋轉(zhuǎn)狀態(tài)。齒輪裝置具有第一行星齒輪機(jī)構(gòu)、以及第二行星齒輪機(jī)構(gòu),第一旋轉(zhuǎn)部位由第三旋轉(zhuǎn)部件構(gòu)成,第二旋轉(zhuǎn)部位由第二旋轉(zhuǎn)部件與第六旋轉(zhuǎn)部件結(jié)合而構(gòu)成,第三旋轉(zhuǎn)部位由第一旋轉(zhuǎn)部件與第五旋轉(zhuǎn)部件結(jié)合而構(gòu)成,第四旋轉(zhuǎn)部位由第四旋轉(zhuǎn)部件構(gòu)成。

技術(shù)研發(fā)人員:神山晃,渡邊堅(jiān)一,廣瀨郁夫

受保護(hù)的技術(shù)使用者:加特可株式會社

技術(shù)研發(fā)日:

技術(shù)公布日:2025/4/24

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點(diǎn)贊!