一種顯示面板、制作方法及顯示裝置與流程

本技術涉及顯示,特別涉及一種顯示面板、制作方法及顯示裝置。

背景技術:

1、相比于液晶顯示技術而言,oled(organic?light-emitting?diode,有機發光二極管)顯示技術具有高對比度、廣色域、低功耗、結構更輕薄,以及可以實現柔性彎折等諸多優點。目前,oled顯示技術被廣泛地應用于手機、電腦、電視等領域。

2、oled顯示技術的封裝可靠性仍存在需要提升之處。

技術實現思路

1、本技術實施例的目的在于提供一種顯示面板,旨在提供一種提升顯示面板封裝可靠性的解決方案。

2、本技術實施例是這樣實現的,一種顯示面板,包括:驅動基板、設于所述驅動基板一側的隔離結構、設置在所述隔離結構之間的發光器件,以及設于所述隔離結構和所述發光器件背離所述驅動基板一側的第一封裝層;

3、所述隔離結構包括設于所述驅動基板一側的隔離主體和設于所述隔離主體背離所述驅動基板一側的阻擋部,所述阻擋部包括突出部,所述突出部在所述驅動基板上的正投影至少部分圍繞所述隔離主體在所述驅動基板上的正投影;

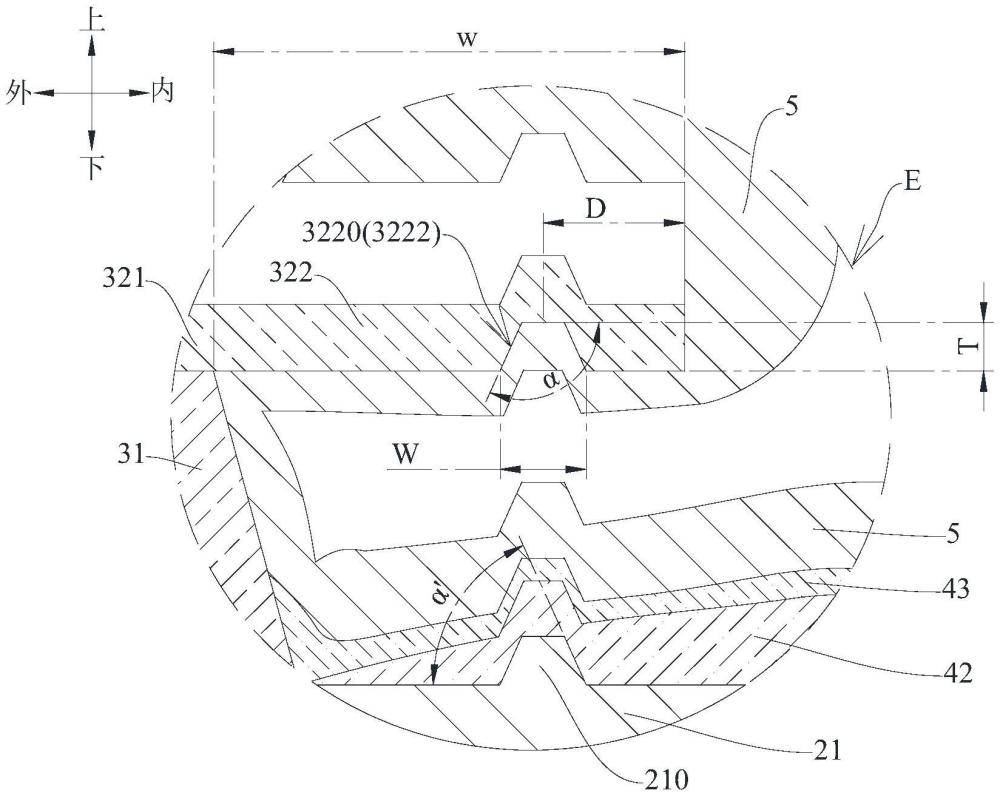

4、所述突出部的朝向所述驅動基板的表面設有限位結構,所述第一封裝層至少部分覆蓋所述限位結構;所述限位結構包括凸起和凹槽中的至少一種。

5、一個實施例中,所述限位結構包括凹槽,所述第一封裝層的一部分填充于所述凹槽內;

6、優選地,所述發光器件包括第一電極,所述第一電極設于所述驅動基板的一側,所述顯示面板還包括像素定義層,所述像素定義層包括像素定義部,所述像素定義部暴露所述第一電極的至少一部分;所述像素定義層的背離所述驅動基板的一側設有第一加高部,在所述驅動基板的正投影方向上,所述凹槽與所述第一加高部對齊;

7、優選地,所述第一加高部與所述像素定義部的材料相同;

8、優選地,所述第一電極的一部分位于所述像素定義部與所述驅動基板之間,所述第一電極的背離所述驅動基板的一側設有第二加高部;在所述驅動基板的正投影方向上,所述第二加高部與所述第一加高部對齊;

9、優選地,所述第二加高部與所述第一電極的材料相同;

10、優選地,所述驅動基板的一側設有第一墊塊,所述第一墊塊與所述第一電極間隔設置;在所述驅動基板的正投影方向上,所述第一加高部與所述第一墊塊對齊;

11、優選地,所述第一墊塊與所述第一電極的材料相同。

12、一個實施例中,所述限位結構包括凸起,所述第一封裝層至少部分覆蓋于所述凸起的表面;

13、優選地,所述發光器件包括第一電極,所述第一電極設于所述驅動基板的一側,所述顯示面板還包括像素定義層,所述像素定義層包括像素定義部,所述像素定義部暴露所述第一電極的至少一部分;所述像素定義層的背離所述驅動基板的一側設有第一凹陷區,在所述驅動基板的正投影方向上,所述凸起與所述第一凹陷區對齊;

14、優選地,所述第一電極的一部分位于所述像素定義部與所述驅動基板之間,所述第一電極的背離所述驅動基板的一側設有第二凹陷區;在所述驅動基板的正投影方向上,所述第二凹陷區與所述第一凹陷區對齊;

15、優選地,所述第二凹陷區的深度小于或者等于所述第一電極的厚度。

16、一個實施例中,所述限位結構包括凸起,所述第一封裝層至少部分覆蓋于所述凸起的表面;

17、所述發光器件包括第一電極,所述第一電極設于所述驅動基板的一側,所述顯示面板還包括像素定義層,所述像素定義層包括像素定義部,所述像素定義部暴露所述第一電極的至少一部分;所述驅動基板的一側還設有第二墊塊,所述第二墊塊與所述第一電極間隔設置,所述第二墊塊與所述第一電極之間形成第二凹陷區,在所述驅動基板的正投影方向上,所述第二凹陷區與所述凸起對齊;所述第二墊塊的材料與所述第一電極的材料不同。

18、一個實施例中,在所述驅動基板的正投影方向上,所述限位結構的厚度t為大于0且小于或等于0.15微米;

19、優選地,所述限位結構的厚度t為大于等于0.05微米且小于或等于0.12微米。

20、一個實施例中,所述限位結構的寬度w為大于或等于1微米;所述寬度的方向為垂直于所述驅動基板的正投影方向;

21、優選地,所述限位結構的寬度w為小于或等于5微米。

22、一個實施例中,在所述寬度的方向上,所述限位結構的中心位置至所述突出部的邊緣之間的距離為d;所述突出部的寬度為w,所述d與所述w之間滿足關系式:0.2≤d/w≤0.6。

23、一個實施例中,在寬度方向上,所述限位結構的數量為一個,或者,所述限位結構包括多個限位單元,所述限位單元間隔布置,每一所述限位單元獨立為所述凹槽或凸起;所述寬度方向為垂直于所述驅動基板的正投影方向。

24、一個實施例中,所述突出部包括多個在環繞所述發光器件的方向上依次連接的突出邊框,所述限位結構設于至少一個突出邊框的朝向所述驅動基板的表面;

25、優選地,在環繞所述發光器件的方向上,所述限位結構呈連續設置或者間斷式設置。

26、一個實施例中,所述限位結構包括凹槽,所述第一封裝層的一部分填充于所述凹槽內;所述凹槽的內側壁與所述凹槽的背離所述驅動基板一側的內底壁之間的夾角的范圍為20°~160°;

27、優選地,所述凹槽的內側壁與所述凹槽的背離所述驅動基板一側的內底壁之間的夾角的范圍為90°~160°。

28、一個實施例中,所述限位結構包括凸起,所述第一封裝層至少部分覆蓋于所述凸起的表面;所述凸起的側面與所述凸起的朝向所述驅動基板一側表面之間的夾角的范圍為20°~160°;

29、優選地,所述凸起的側面與所述凸起的朝向所述驅動基板一側表面之間的夾角的范圍為90°~160°。

30、本技術實施例的另一目的在于提供一種顯示面板的制作方法,其包括:

31、制作驅動基板;

32、制作隔離結構:在所述驅動基板一側制作隔離結構,所述隔離結構包括設置在所述驅動基板一側的隔離主體,以及設于所述隔離主體背離所述驅動基板一側的阻擋部,所述阻擋部包括突出部,所述突出部在所述驅動基板上的正投影至少部分圍繞所述隔離主體在所述驅動基板上的正投影;所述突出部的朝向所述驅動基板的一側表面形成限位結構,所述限位結構包括凸起和凹槽中的至少一種;

33、制作位于所述隔離結構之間的發光器件,以及制作至少覆蓋所述發光器件、至少部分覆蓋所述隔離結構及所述限位結構的第一封裝層。

34、一個實施例中,還包括:

35、制作像素定義部:在所述制作隔離結構的步驟之前,在所述驅動基板的一側制作多個間隔設置的第一電極,并在所述驅動基板的一側和所述第一電極背離驅動所述基板的一側制作像素定義部,所述第一電極的至少一部分暴露于所述像素定義部之間;

36、在所述制作隔離結構的步驟之后,在所述隔離結構之間和所述隔離結構背離所述驅動基板的一側依次沉積發光功能材料層、第二電極材料層和封裝材料層,采用一道光罩制程依次對封裝材料層、第二電極材料層和發光功能材料層進行蝕刻,得到位于所述隔離結構之間的發光功能層、第二電極,以及至少覆蓋所述第二電極、至少部分覆蓋所述隔離結構及所述限位結構的第一封裝層。

37、一個實施例中,形成位于所述像素定義部的背離所述驅動基板的一側表面的第一加高部和/或第一凹陷區;

38、優選地,所述第一加高部與所述像素定義部的材料相同。

39、一個實施例中,形成位于所述第一電極的背離所述驅動基板的一側表面的第二加高部和/或第二凹陷區;

40、優選地,所述第二加高部的材料與所述第一電極的材料相同。

41、一個實施例中,包括:

42、在制作像素定義部的步驟之前,在所述驅動基板的一側制作第一墊塊;所述第一墊塊與所述第一電極相間隔;在制作所述隔離結構的步驟中,所述突出部的朝向所述驅動基板的一側表面形成與所述第一墊塊對齊的凹槽;所述第一墊塊的材料與所述第一電極的材料不同。

43、一個實施例中,包括:

44、在制作像素定義部的步驟之前,在所述驅動基板的一側制作第二墊塊;所述第二墊塊與所述第一電極相間隔,所述第二墊塊與所述第一電極之間形成第二凹陷區;在制作所述隔離結構的步驟中,所述突出部的朝向所述驅動基板的一側表面形成與所述第二凹陷區對齊的凸起;所述第二墊塊的材料與所述第一電極的材料不同。

45、本技術實施例的又一目的在于一種顯示裝置,其包括如上述各實施例所說的顯示面板,或者,包括如上述各實施例所說的顯示面板的制作方法所制作得到的顯示面板。

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!