一種背接觸太陽能電池、光伏組件及光伏系統(tǒng)的制作方法

本發(fā)明涉及太陽能電池,具體涉及一種背接觸太陽能電池、光伏組件及光伏系統(tǒng)。

背景技術:

1、背接觸(interdigitated?back?contact,ibc)太陽能電池,也即叉指型背接觸電池,其正/負電極柵線均設計于電池的背面,使得前表面徹底避免了金屬柵線的遮擋,杜絕了電極柵線遮擋所帶來的光學損失,同時電極柵線可設計的較現(xiàn)有更寬,降低了串聯(lián)電阻損失,從而大幅提高電池轉(zhuǎn)化效率。另外,由于電池正面無電極柵線的設計下,產(chǎn)品外觀更優(yōu)美,適合于多種應用場景。

2、現(xiàn)有技術中,背接觸太陽能電池的p型區(qū)域或n型區(qū)域整個區(qū)域通常為相同形貌的拋光面,會使得背接觸太陽能電池雙面率較低;但是,如果直接將p型區(qū)域及n型區(qū)域做成絨面,雖然可以提升電池雙面率,但會導致背面復合損失較大,且影響背面鈍化效果,會降低電池效率,因此難以實現(xiàn)提升雙面率且同時保持電池背面較小復合損失。

技術實現(xiàn)思路

1、本發(fā)明提供一種背接觸太陽能電池,旨在解決現(xiàn)有技術的背接觸太陽能電池存在難以實現(xiàn)提升雙面率且同時保持電池背面較小復合損失的問題。

2、本發(fā)明提供一種背接觸太陽能電池,包括硅片,所述硅片的背面包括若干個第一區(qū)域,所述第一區(qū)域為p型區(qū)域或n型區(qū)域,至少一個所述第一區(qū)域包括第一形貌區(qū)域和第二形貌區(qū)域,所述第一形貌區(qū)域和所述第二形貌區(qū)域均為拋光面;

3、所述第一形貌區(qū)域包括若干個第一塔基,所述第二形貌區(qū)域包括若干個第二塔基,所述第一形貌區(qū)域的最大所述第一塔基的最長對角線長度小于所述第二形貌區(qū)域的最大所述第二塔基的最長對角線長度。

4、本發(fā)明提供的一種背接觸太陽能電池將硅片背面的至少一個第一區(qū)域設置成包括第一形貌區(qū)域和第二形貌區(qū)域,第一形貌區(qū)域和第二形貌區(qū)域均為拋光面,且第一形貌區(qū)域的最大第一塔基的最長對角線長度小于第二形貌區(qū)域的最大第二塔基的最長對角線長度,通過減小第一形貌區(qū)域的塔基尺寸,增加第一形貌區(qū)域的粗糙度,降低硅片背面的光反射率,從而提升電池雙面率;而且,由于只需將呈拋光面的第一形貌區(qū)域的第一塔基尺寸相比第二形貌區(qū)域的第二塔基尺寸設置成更小,既可以提升電池雙面率,且同時保持背面較小的復合損失,減少對背面鈍化效果影響,實現(xiàn)兩方面效果平衡,可以有效提升電池背面效率,提升光伏組件的功率,增加光伏發(fā)電量。

5、優(yōu)選的,所述硅片的背面還包括若干個第二區(qū)域,所述第一區(qū)域和所述第二區(qū)域依次交替間隔設置,所述第一區(qū)域和所述第二區(qū)域一者為p型區(qū)域,另一者為n型區(qū)域;

6、至少一個所述第二區(qū)域包括第三形貌區(qū)域和第四形貌區(qū)域,所述第三形貌區(qū)域和所述第四形貌區(qū)域均為拋光面;

7、所述第三形貌區(qū)域包括若干個第三塔基,所述第四形貌區(qū)域包括若干個第四塔基,所述第三形貌區(qū)域的最大所述第三塔基的最長對角線長度小于所述第四形貌區(qū)域的最大所述第四塔基的最長對角線長度。

8、本發(fā)明在第一區(qū)域設置第一形貌區(qū)域的前提下,進一步將至少一個第二區(qū)域設置成包括第三形貌區(qū)域和第四形貌區(qū)域,可以進一步提升電池雙面率,且保持較低背面復合損失,實現(xiàn)兩方面效果平衡,可以進一步提升電池背面效率,提升光伏組件的功率,增加光伏發(fā)電量。

9、優(yōu)選的,所述第一區(qū)域為p型區(qū)域,所述第二區(qū)域為n型區(qū)域;所述第一形貌區(qū)域的最大所述第一塔基的最長對角線長度大于所述第三形貌區(qū)域的最大所述第三塔基的最長對角線長度。

10、本發(fā)明的第一形貌區(qū)域的最大第一塔基的最長對角線長度大于第三形貌區(qū)域的最大第三塔基的最長對角線長度,使p型區(qū)域相比n型區(qū)域更加平坦,可以減小第一形貌區(qū)域的設置對p型區(qū)域鈍化影響,確保良好電池效率。

11、優(yōu)選的,所述第一形貌區(qū)域的面積小于或等于所述第二形貌區(qū)域的面積。

12、本發(fā)明通過控制第一形貌區(qū)域的面積小于或等于第二形貌區(qū)域的面積,在提升第一區(qū)域的背面光反射率的同時,使第一區(qū)域保持較低的表面復合損失,減少對第一區(qū)域背面鈍化效果影響,進一步實現(xiàn)兩方面效果平衡。

13、優(yōu)選的,所述第一區(qū)域為p型區(qū)域,所述第一形貌區(qū)域總面積占所述第一區(qū)域總面積的5%~50%。

14、本發(fā)明通過控制所述第一形貌區(qū)域總面積占所述第一區(qū)域總面積的5%~50%,降低p型區(qū)域背面的光反射率,從而提升電池雙面率,且可以確保p型區(qū)域具有較小表面復合損失。

15、優(yōu)選的,所述第二區(qū)域為n型區(qū)域,所述第三形貌區(qū)域總面積占所述第二區(qū)域總面積的10%~70%。

16、本發(fā)明通過控制所述第三形貌區(qū)域總面積占所述第二區(qū)域總面積的10%~70%,降低第二區(qū)域背面的光反射率,從而提升電池雙面率,且可以確保第二區(qū)域具有較小表面復合損失,具有較好的鈍化效果。

17、優(yōu)選的,所述第一形貌區(qū)域和所述第三形貌區(qū)域的面積之和占所述硅片的背面面積的10%~48%。

18、本發(fā)明通過控制所述第一形貌區(qū)域和所述第三形貌區(qū)域的面積之和占所述硅片的背面面積的10%~48%,降低硅片背面的光反射率,從而提升電池雙面率,且可以確保硅片的背面具有較小表面復合損失,具有較好的鈍化效果,實現(xiàn)兩方面效果的平衡。

19、優(yōu)選的,所述第一區(qū)域為p型區(qū)域,所述第二區(qū)域為n型區(qū)域;所述第一形貌區(qū)域的面積小于所述第三形貌區(qū)域的面積,可以使p型區(qū)域的表面復合損失小于n型區(qū)域的表面復合損失,從而可以平衡p型區(qū)域的鈍化性能,進一步提升電池效率。

20、優(yōu)選的,所述第一形貌區(qū)域和所述第三形貌區(qū)域靠近所述硅片的邊緣設置,可以減小第一形貌區(qū)域和第三形貌區(qū)域帶來的復合損失,從而保持良好電池效率。

21、優(yōu)選的,至少一個所述第一區(qū)域包括多個所述第一形貌區(qū)域,多個所述第一形貌區(qū)域均勻間隔設置于所述第一區(qū)域內(nèi),使兩種不同粗糙度的表面交替設置,多個第一形貌區(qū)域均勻分布,有利于進一步降低第一區(qū)域的表面復合損失。

22、優(yōu)選的,至少一個所述第二區(qū)域包括多個所述第三形貌區(qū)域,多個所述第三形貌區(qū)域均勻間隔設置于所述第二區(qū)域內(nèi),使兩種不同粗糙度的表面交替設置,多個第三形貌區(qū)域均勻分布,有利于進一步降低第二區(qū)域的表面復合損失。

23、優(yōu)選的,所述第一形貌區(qū)域的最大所述第一塔基的最長對角線長度為5~20微米,所述第二形貌區(qū)域的最大所述第二塔基的最長對角線長度為10~40微米,使第一塔基和第二塔基的配合設計,既可以增加第一形貌區(qū)域的粗糙度,降低硅片背面的光反射率,從而提升電池雙面率,且可以確保第一形貌區(qū)域和第二形貌區(qū)域均具有較小表面復合損失,具有較好的鈍化效果。

24、優(yōu)選的,所述第三形貌區(qū)域的最大所述第三塔基的最長對角線長度為3~15微米,所述第四形貌區(qū)域的最大所述第四塔基的最長對角線長度為5~50微米,既可以增加第三形貌區(qū)域的粗糙度,降低硅片背面的光反射率,從而提升電池雙面率,且可以確保第三形貌區(qū)域和第四形貌區(qū)域均具有較小表面復合損失,具有較好的鈍化效果。

25、優(yōu)選的,所述第二形貌區(qū)域的最大所述第二塔基的最長對角線長度與所述第一形貌區(qū)域的最大所述第一塔基的最長對角線的比值為1.2~10,通過合理控制兩者比值范圍,第一塔基和第二塔基的對角線長度配合設計,既可以增加第一形貌區(qū)域的粗糙度,降低硅片背面的光反射率,從而提升電池雙面率,且可以確保第一形貌區(qū)域和第二形貌區(qū)域均具有較小表面復合損失,具有較好的鈍化效果。

26、優(yōu)選的,所述第四形貌區(qū)域的最大所述第四塔基的最長對角線與所述第三形貌區(qū)域的最大所述第三塔基的最長對角線長度的比值為1.2~18,使第三塔基和第四塔基的對角線長度配合設計,既可以增加第三形貌區(qū)域的粗糙度,降低硅片背面的光反射率,從而提升電池雙面率,且可以確保第三形貌區(qū)域和第四形貌區(qū)域均具有較小表面復合損失,具有較好的鈍化效果。

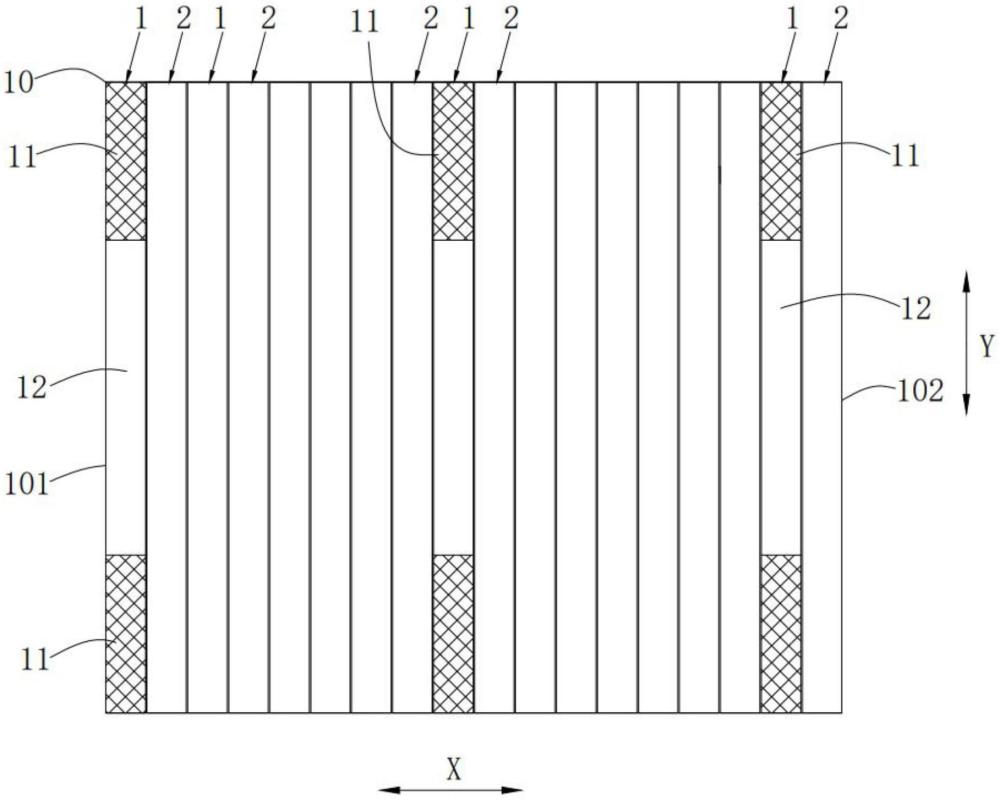

27、優(yōu)選的,所述硅片包括沿第一方向相對設置的第一邊緣和第二邊緣、沿第二方向相對設置的第三邊緣和第四邊緣,所述第一區(qū)域和所述第二區(qū)域沿所述第一方向交替設置于所述硅片的背面;

28、靠近所述第一邊緣及靠近所述第二邊緣的所述第一區(qū)域均設置有所述第一形貌區(qū)域,靠近所述第一邊緣及靠近所述第二邊緣的所述第二區(qū)域均設置有所述第三形貌區(qū)域,且所述第一形貌區(qū)域與所述第三形貌區(qū)域在所述第二方向上呈錯位設置,使第一形貌區(qū)域與第三形貌區(qū)域的背面復合損失均勻分布,降低表面復合損失對電池帶來的影響,提升電池效率。

29、優(yōu)選的,位于所述硅片中間位置的至少一個所述第一區(qū)域設置有靠近所述第三邊緣的所述第一形貌區(qū)域,位于所述硅片中間位置的至少一個所述第二區(qū)域設置有靠近所述第四邊緣的所述第三形貌區(qū)域,可以進一步提升電池雙面率。

30、優(yōu)選的,靠近所述硅片中心位置的所述第一區(qū)域的所述第一形貌區(qū)域的面積小于靠近所述硅片邊緣位置的所述第一區(qū)域的所述第一形貌區(qū)域的面積,可以減小第一形貌區(qū)域設計對硅片的中間區(qū)域帶來的表面復合損失,從而更好平衡電池雙面率和表面復合損失。

31、優(yōu)選的,靠近所述硅片中心位置的所述第二區(qū)域的所述第三形貌區(qū)域的面積小于靠近所述硅片邊緣位置的所述第二區(qū)域的所述第三形貌區(qū)域的面積,可以減小第三形貌區(qū)域設計對硅片中間區(qū)域帶來的表面復合損失,從而更好平衡電池雙面率和表面復合損失。

32、本發(fā)明還提供一種光伏組件,包括上述的背接觸太陽能電池。

33、本發(fā)明還提供一種光伏系統(tǒng),包括上述的光伏組件。

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!