一種可調(diào)節(jié)的壓舌裝置

本技術(shù)涉及醫(yī)用壓舌器,具體涉及一種可調(diào)節(jié)的壓舌裝置。

背景技術(shù):

1、口腔癌是發(fā)生于口腔及附屬組織的癌,最容易發(fā)生癌癥的部位為舌,其次為牙齦,再次為頰部、腭、唇、口底等。針對(duì)口腔癌的治療方法有多種,其中手術(shù)與放療最為常見。根據(jù)患者患病程度的不同,放療可以作為主要治療手段或輔助治療手段,放療無需進(jìn)行麻醉,不產(chǎn)生手術(shù)割口,不去除組織,因此受到患者的歡迎。

2、臨床中,在對(duì)口腔進(jìn)行放療時(shí),需將上顎和舌頭分開。現(xiàn)在的解決方法是,根據(jù)患者上顎和舌頭之間的距離將多個(gè)普通壓舌板疊在一起,擺成梯形形狀,然后用醫(yī)用膠布纏繞固定。使用時(shí),將這種自制的壓舌裝置放進(jìn)患者嘴里含住,將上顎和舌頭分開;但這種方法的問題是,自制壓舌裝置每次都需要臨時(shí)制作,需要將多個(gè)普通壓舌板的外包裝撕掉,將壓舌板掰斷后擺好位置,再用醫(yī)用膠布纏繞固定;由于每次放療之前都需要制作,比較麻煩,降低了放療治療的效率。

3、中國專利文獻(xiàn)cn205649744u公開了一種放療用口含器,包括頂面為平面,底面為弧面,呈半圓柱體形的壓舌部,壓舌部的頂面左端設(shè)有咬合限位部,咬合限位部上表面均勻設(shè)置有若干限位臺(tái)階,壓舌部的底面上與限位臺(tái)階相對(duì)應(yīng)的設(shè)有若干咬合槽。該專利文獻(xiàn)中的放療用口含器在使用時(shí),手握手柄將放療用口含器放入病人口中,根據(jù)病人的口型大小,使病人上牙咬在合適的咬合限位部的限位臺(tái)階上,并使病人的下牙咬在對(duì)應(yīng)的咬合槽上,口含器伸入患者口腔,壓舌部的弧形底面壓住舌頭,這樣張口、固定舌的作用都非常好,不會(huì)發(fā)生滑動(dòng)晃動(dòng)的情況,有利于輔助進(jìn)行放療治療。

4、上述文獻(xiàn)中技術(shù)方案的問題是,咬合限位部上表面設(shè)置的限位臺(tái)階的高度是固定的,當(dāng)需要調(diào)整上顎和舌頭之間分開的距離時(shí),需要病人重新選擇合適的咬合部位進(jìn)行咬合,這樣調(diào)整起來非常不便,會(huì)延長放療時(shí)間,且當(dāng)病人感覺不適時(shí)不能在第一時(shí)間降低限位臺(tái)階的高度,容易給病人造成傷害,增加病人痛苦。

5、因此,如何設(shè)計(jì)一種在放療過程中能夠?qū)ι项€和舌頭之間分開的距離進(jìn)行調(diào)節(jié),不耽誤放療時(shí)間,并可根據(jù)患者的需求調(diào)節(jié)合適高度,還可隨時(shí)減小上顎和舌頭之間分開距離的可調(diào)節(jié)壓舌裝置,是現(xiàn)有技術(shù)中尚未解決的技術(shù)難題。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

1、因此,本實(shí)用新型要解決的技術(shù)問題在于克服現(xiàn)有技術(shù)中的放療用口含嘴,當(dāng)需要調(diào)整上顎和舌頭之間分開的距離時(shí),需要病人重新選擇合適的咬合部位進(jìn)行咬合,導(dǎo)致調(diào)整不便,且當(dāng)病人感覺不適時(shí)不能第一時(shí)間降低限位臺(tái)階的高度,容易使病人受到傷害的技術(shù)缺陷,從而提供一種在放療過程中能夠?qū)ι项€和舌頭分開的距離進(jìn)行調(diào)節(jié),且可根據(jù)患者的需求調(diào)節(jié)合適高度,還可隨時(shí)減小上顎和舌頭分開的距離的可調(diào)節(jié)的壓舌裝置。

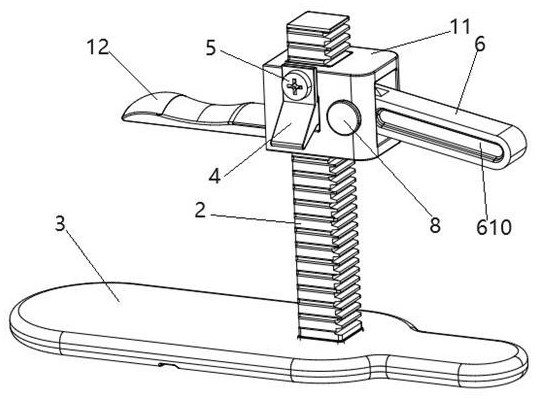

2、為此,本實(shí)用新型提供一種可調(diào)節(jié)的壓舌裝置,包括:

3、移動(dòng)件,具有移動(dòng)部和托起部;

4、所述移動(dòng)部具有內(nèi)腔,其上頂面和下底面上分別開設(shè)有相對(duì)的連通所述內(nèi)腔的第一正方形通孔,左側(cè)面上開設(shè)有連通所述內(nèi)腔的第二正方形通孔,所述第二正方形通孔的上方開設(shè)有連通所述內(nèi)腔的第一圓形通孔;

5、所述托起部的一端與所述移動(dòng)部的后側(cè)面固定連接,所述托起部的頂面中部設(shè)有第二咬合部;

6、齒形柱,能夠插入所述第一正方形通孔,左側(cè)設(shè)有第一齒形,所述第一齒形包括若干個(gè)均勻布置的第一齒板;

7、壓舌板,具有貫穿中部的第三正方形通孔,所述齒形柱的底端插入所述第三正方形通孔與所述壓舌板固定連接,所述壓舌板的底面與所述第二咬合部相對(duì)應(yīng)的位置設(shè)有第一咬合部;

8、驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu),用于驅(qū)動(dòng)所述移動(dòng)件沿所述齒形柱上下移動(dòng);

9、還包括限位結(jié)構(gòu),在所述驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)驅(qū)動(dòng)所述移動(dòng)件在所述齒形柱上移動(dòng)至目標(biāo)位置后,能夠從所述第二正方形通孔和所述第一圓形通孔處插入所述第一齒形上相鄰的第一齒板之間,對(duì)所述移動(dòng)件進(jìn)行限位固定。

10、作為一種優(yōu)選方案,所述限位結(jié)構(gòu)包括:

11、限位件,具有第一端、第二端和第三端,所述第一端上開設(shè)有貫穿中部的第二圓形通孔,所述第三端插入所述第二正方形通孔并插入相鄰的第一齒板之間,所述第三端的插入端為弧形;

12、限位螺栓,活動(dòng)所述第二圓形通孔和所述第一圓形通孔。

13、作為一種優(yōu)選方案,所述移動(dòng)部的左側(cè)面和右側(cè)面上分別開設(shè)有相對(duì)的連通所述內(nèi)腔的第三圓形通孔,前側(cè)面開設(shè)有連通所述內(nèi)腔的長方形通孔。

14、作為一種優(yōu)選方案,所述齒形柱的前側(cè)上設(shè)有第二齒形,所述第二齒形包括若干個(gè)均勻布置的第二齒板。

15、作為一種優(yōu)選方案,所述驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)包括:

16、搖臂,具有主體部,以及設(shè)置在所述主體部一側(cè)且向外延伸的連接部,所述連接部為兩個(gè),分別開設(shè)有貫穿中部的第四圓形通孔,位于兩個(gè)所述連接部之間的所述主體部端部還開設(shè)有圓形凹槽;所述圓形凹槽內(nèi)安裝有彈簧;

17、驅(qū)動(dòng)輪,具有貫穿中部的第五圓形通孔,所述驅(qū)動(dòng)輪適于安裝在兩個(gè)所述連接部之間,所述驅(qū)動(dòng)輪的圓周面上設(shè)有第一卡爪和第二卡爪,所述第一卡爪的上下兩端分別設(shè)有第一面和第二面,與所述第二面相對(duì)的所述搖臂上設(shè)有第三面;

18、銷軸,插入所述第三圓形通孔、所述第四圓形通孔和所述第五圓形通孔,將所述驅(qū)動(dòng)輪可轉(zhuǎn)動(dòng)地安裝在所述搖臂的兩個(gè)所述連接部之間,使得所述第一卡爪靠近所述第二齒形,所述第二卡爪靠近所述彈簧;

19、向上轉(zhuǎn)動(dòng)所述搖臂時(shí),所述搖臂的第三面與第二卡爪的第二面抵接并驅(qū)動(dòng)所述驅(qū)動(dòng)輪旋轉(zhuǎn),所述第一卡爪抵住所述第二齒板的頂面,通過反作用力使所述移動(dòng)件升高;所述限位件的所述第三端插入所述第一齒形相鄰的兩個(gè)第一齒板之間,對(duì)所述移動(dòng)件進(jìn)行隨時(shí)限位固定;

20、向下轉(zhuǎn)動(dòng)所述搖臂時(shí),所述搖臂的第三面不再施力緊抵所述第二卡爪的第二面,所述彈簧抵壓在所述第二卡爪的第一面上,進(jìn)而驅(qū)動(dòng)所述驅(qū)動(dòng)輪反轉(zhuǎn),所述第一卡爪轉(zhuǎn)動(dòng)到上方的所述第二齒板的頂面位置,此時(shí)所述移動(dòng)件在所述限位件的限位作用下保持不動(dòng)。

21、作為一種優(yōu)選方案,所述托起部的第二咬合部位置為內(nèi)弧形設(shè)計(jì),所述托起部的頂面前端為圓弧狀。

22、作為一種優(yōu)選方案,所述齒形柱的底端為倒u形設(shè)計(jì),所述底端與所述第一齒形和所述第二齒形之間的外壁上設(shè)有外凸緣,相對(duì)的兩個(gè)所述外凸緣之間的距離大于相對(duì)的所述第三正方形通孔的兩條相對(duì)邊的距離,所述底端的底部?jī)蓚?cè)分別設(shè)有相同的第一凸出塊,所述底端穿出所述第三正方形通孔后,所述第一凸出塊的頂面貼合所述壓舌板的底面。

23、作為一種優(yōu)選方案,所述壓舌板包括壓舌部和設(shè)置在所述壓舌部一端的手持部,所述壓舌部的自由端為半圓形設(shè)計(jì),所述壓舌部的寬度大于所述手持部的寬度,所述手持部的自由端為半圓形設(shè)計(jì)。

24、作為一種優(yōu)選方案,所述主體部與兩個(gè)所述連接部連接的面上分別開設(shè)有相同大小的長條槽,兩個(gè)所述連接部之間的下方設(shè)置有連接塊,所述連接塊一端固定連接所述主體部,另一端為斜面。

25、作為一種優(yōu)選方案,所述銷軸的圓柱體上開設(shè)有開口,所述開口的深度小于所述圓柱體的長度,所述圓柱體尾端的兩側(cè)分別設(shè)有相同的第二凸出塊。

26、本實(shí)用新型提供的技術(shù)方案,具有以下優(yōu)點(diǎn):

27、1.本實(shí)用新型可調(diào)節(jié)的壓舌裝置,包括移動(dòng)件、齒形柱、壓舌板、驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)和限位結(jié)構(gòu);其中移動(dòng)件具有移動(dòng)部和托起部;移動(dòng)部具有內(nèi)腔,上頂面和下底面分別開設(shè)有相對(duì)的連通內(nèi)腔的第一正方形通孔,左側(cè)面開設(shè)有連通內(nèi)腔的第二正方形通孔,第二正方形通孔上方開設(shè)有連通內(nèi)腔的第一圓形通孔;托起部一端與移動(dòng)部后側(cè)面固定連接,頂面中部設(shè)有第二咬合部;齒形柱能夠插入第一正方形通孔,左側(cè)設(shè)有第一齒形,第一齒形包括若干個(gè)均勻布置的第一齒板;壓舌板具有貫穿中部的第三正方形通孔,齒形柱插入第三正方形通孔與壓舌板固定連接,壓舌板的底面設(shè)有與第二咬合部位置相對(duì)應(yīng)的第一咬合部;驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)用于驅(qū)動(dòng)移動(dòng)件沿齒形柱上下移動(dòng);限位結(jié)構(gòu)能夠從第二正方形通孔和第一圓形通孔處插入相鄰的第一齒板之間,對(duì)移動(dòng)件進(jìn)行限位固定。

28、初始狀態(tài)時(shí),托起部和壓舌板之間處于近乎貼合狀態(tài);使用時(shí),將托起部和壓舌板放進(jìn)患者嘴中,將患者的上牙齒和下牙齒分別咬住第二咬合部和第一咬合部;咬合好位置后,通過驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)驅(qū)動(dòng)移動(dòng)件升高從而帶動(dòng)托起部升高,調(diào)整到合適的位置后,通過限位結(jié)構(gòu)對(duì)移動(dòng)件進(jìn)行限位固定,從而使托起部和壓舌板之間限位固定;當(dāng)需要降低托起部時(shí),將限位結(jié)構(gòu)從第一齒板內(nèi)移出,從而托起部降低。

29、也就是說,本實(shí)用新型的可調(diào)節(jié)的壓舌裝置,能夠通過驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整托起部和壓舌板之間的距離,從而能夠?qū)ι项€和舌頭之間分開的距離進(jìn)行調(diào)整,并可通過限位結(jié)構(gòu)對(duì)上顎和舌頭之間分開的距離進(jìn)行限位固定。

30、2.本實(shí)用新型可調(diào)節(jié)的壓舌裝置,齒形柱上均勻設(shè)有若干個(gè)第二齒板,第二齒板是驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)的軌道,能夠幫助驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定升高。

31、3.本實(shí)用新型可調(diào)節(jié)的壓舌裝置,托起部前端為圓弧狀,可以避免托起部放入口腔過深,對(duì)口腔內(nèi)部造成傷害。

32、4.本實(shí)用新型可調(diào)節(jié)的壓舌裝置,壓舌板包括壓舌部和手持部;其中壓舌部自由端為半圓形設(shè)計(jì),可以避免壓舌部放入口腔過深,對(duì)口腔內(nèi)部造成傷害;手持部自由端為半圓形設(shè)計(jì),方便使用者手持。

- 還沒有人留言評(píng)論。精彩留言會(huì)獲得點(diǎn)贊!