烘干裝置及涂布設(shè)備的制作方法

本申請(qǐng)屬于電池生產(chǎn)設(shè)備,尤其涉及一種烘干裝置及涂布設(shè)備。

背景技術(shù):

1、制造電池時(shí),根據(jù)工藝要求,需要將涂布后呈濕態(tài)的極片經(jīng)過(guò)烘箱烘干,制成指定厚度且涂覆均勻性一致的極片,因此烘干過(guò)程對(duì)于電池極片的生產(chǎn)起到至關(guān)重要的作用。

2、目前,極片的烘干過(guò)程散熱現(xiàn)象嚴(yán)重,導(dǎo)致烘箱能耗較大。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

1、本申請(qǐng)實(shí)施例提供一種烘干裝置及涂布設(shè)備,以提高烘干裝置的熱量利用率、降低其能耗。

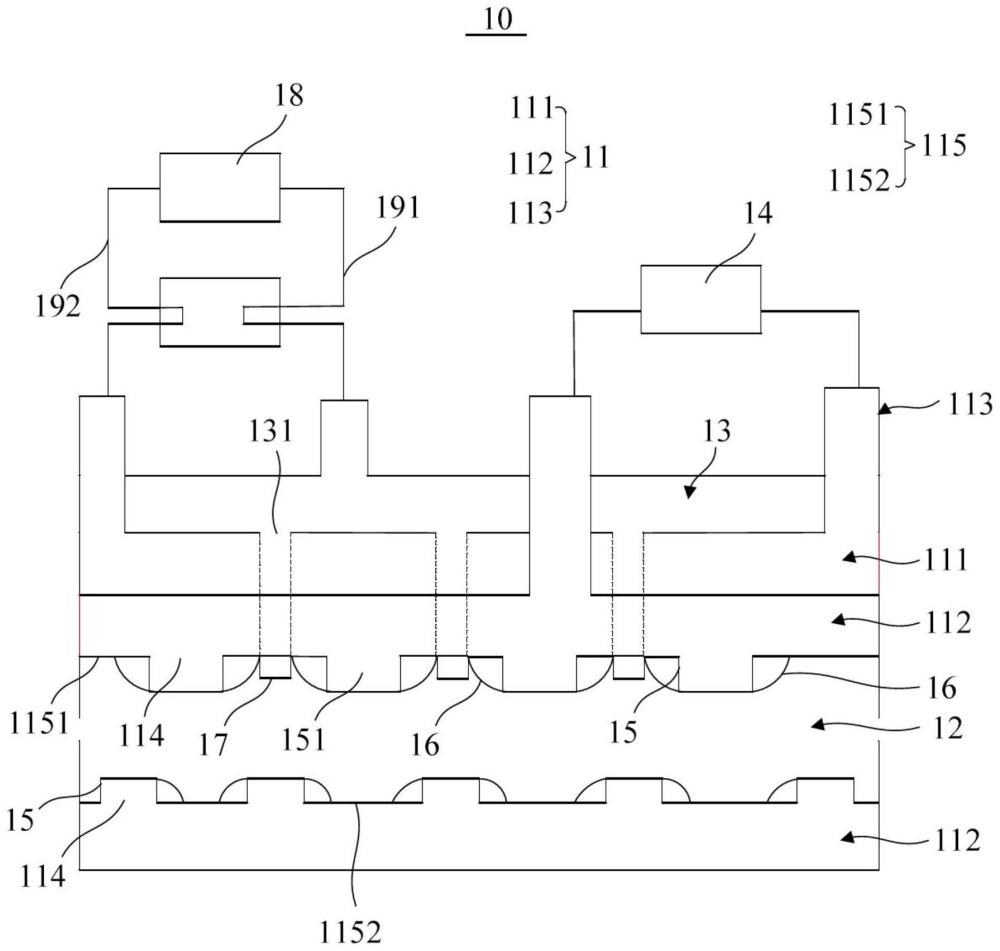

2、根據(jù)本申請(qǐng)的第一方面,本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N烘干裝置。烘干裝置包括沿氣流流動(dòng)方向依次連通的進(jìn)風(fēng)管道、烘干通道和排風(fēng)管道,烘干通道能夠容置待烘干件,進(jìn)風(fēng)管道內(nèi)設(shè)有加熱模塊,加熱模塊被配置為對(duì)進(jìn)風(fēng)管道內(nèi)流經(jīng)加熱模塊的氣流進(jìn)行加熱;在氣流流動(dòng)方向上,進(jìn)風(fēng)管道的處在加熱模塊上游側(cè)的至少部分管段與排風(fēng)管道連接。

3、本申請(qǐng)實(shí)施例將進(jìn)風(fēng)管道的處在加熱模塊上游側(cè)的至少部分管段與排風(fēng)管道連接,使得進(jìn)風(fēng)管道處在加熱模塊上游側(cè)的區(qū)段內(nèi)的新風(fēng)預(yù)先吸收排風(fēng)管道內(nèi)的回風(fēng)氣流的熱量,再流經(jīng)加熱模塊被加熱,不但提高了新風(fēng)的加熱效率,而且還可以對(duì)排出氣流中的熱量進(jìn)行回收利用,減少了能量浪費(fèi),提高了烘干裝置的熱量利用率、降低了其能耗。

4、可選地,進(jìn)風(fēng)管道包括第一管段和第二管段,第一管段和第二管段通過(guò)連接管段連通,加熱模塊設(shè)于連接管段,在氣流流動(dòng)方向上,第一管段位于第二管段的上游側(cè);第一管段與排風(fēng)管道徑向堆疊設(shè)置。第一管段的管壁和排風(fēng)管道的管壁直接接觸,且接觸面積較大,排風(fēng)管道內(nèi)的氣流熱量可以通過(guò)排風(fēng)管道的管壁和第一管段的管壁傳遞至新風(fēng)管道的氣流,熱傳遞效率相對(duì)較高,且能夠使得烘干裝置的管道結(jié)構(gòu)布局更加緊湊,減少占用空間。

5、可選地,第二管段與第一管段徑向堆疊設(shè)置。第一管段的管壁和第二管段的管壁直接接觸,一方面,可以減少第二管段暴露于外部的面積,從而減少第二管段的熱量散失,另一方面,還可以進(jìn)一步提高管道結(jié)構(gòu)布局的緊湊性,簡(jiǎn)化管道結(jié)構(gòu)。

6、可選地,第二管段和排風(fēng)管道分別處在第一管段沿徑向相對(duì)的兩側(cè)。由此,在確保第二管段和排風(fēng)管道均與第一管段徑向堆疊的前提下,盡可能地增大了第二管段和排風(fēng)管道之間的距離,減小了第二管段和排風(fēng)管道之間產(chǎn)生熱量傳遞的可能性,減小了排放管道對(duì)第二管段的送風(fēng)溫度的影響。

7、可選地,進(jìn)風(fēng)管道包括第二管段和多個(gè)第一管段,在氣流流動(dòng)方向上,多個(gè)第一管段并聯(lián)設(shè)于第二管段的上游側(cè),加熱模塊位于多個(gè)第一管段的下游側(cè)和第二管段的上游側(cè);各第一管段均與排風(fēng)管道徑向堆疊設(shè)置。由此,各第一管段內(nèi)的氣流均可與排風(fēng)管道內(nèi)的氣流進(jìn)行換熱,提高了排風(fēng)管道內(nèi)氣流熱量的回收利用率,進(jìn)一步減少了烘干裝置的熱量損失。在此基礎(chǔ)上,還可以適當(dāng)?shù)乜s短排風(fēng)管道和第一管段的延伸長(zhǎng)度,以簡(jiǎn)化烘干裝置的結(jié)構(gòu),提高其結(jié)構(gòu)布局的合理性。

8、可選地,進(jìn)風(fēng)管道包括第一管段和第二管段,第一管段和第二管段通過(guò)連接管段連通,加熱模塊設(shè)于連接管段,在氣流流動(dòng)方向上,第一管段位于第二管段的上游側(cè);第一管段和排風(fēng)管道套接設(shè)置。由此,第一管段和排風(fēng)管道之間的接觸面為環(huán)形面,增大了第一管段和排風(fēng)管道之間的接觸面積,提高了第一管段與排風(fēng)管道之間的換熱效果。

9、可選地,第一管段和排風(fēng)管道相鄰接的管壁堆疊形成隔斷層,隔斷層的厚度為0.5mm~5mm。由此,在保證結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的前提下盡可能地提高了第一管段和排風(fēng)管道之間的換熱效果。

10、可選地,烘干通道位于進(jìn)風(fēng)管道至少部分管段的徑向外側(cè),進(jìn)風(fēng)管道朝向烘干通道的管壁設(shè)有出風(fēng)口,進(jìn)風(fēng)管道通過(guò)出風(fēng)口連通于烘干通道,出風(fēng)口處設(shè)有出風(fēng)嘴,出風(fēng)嘴由進(jìn)風(fēng)管道的管壁朝烘干通道內(nèi)延伸;烘干裝置還包括導(dǎo)流件,導(dǎo)流件設(shè)于出風(fēng)嘴的外部和進(jìn)風(fēng)管道的管壁之間,且覆蓋出風(fēng)嘴與進(jìn)風(fēng)管道的管壁之間的連接位置。由此,可使得從出風(fēng)口114流出的氣流有效地吹向待烘干件,盡可能地避免產(chǎn)生渦流、漩渦等現(xiàn)象,減小了氣流中的溶劑冷凝現(xiàn)象,提高了烘干效果。

11、可選地,出風(fēng)嘴的內(nèi)部限定有出風(fēng)風(fēng)道,出風(fēng)風(fēng)道的兩端分別與出風(fēng)口和烘干通道連通;導(dǎo)流件由出風(fēng)風(fēng)道的連通于烘干通道的一端沿烘干通道的延伸方向彎曲延伸至進(jìn)風(fēng)管道的管壁。彎曲延伸的導(dǎo)流件可以對(duì)流經(jīng)其表面的氣流產(chǎn)生引導(dǎo)作用,緩沖氣流流向的改變,從而減小對(duì)氣流產(chǎn)生的阻力。

12、可選地,進(jìn)風(fēng)管道的管壁包括第一壁面和第二壁面,第一壁面和第二壁面相對(duì)且間隔設(shè)置,烘干通道形成在第一壁面和第二壁面之間,第一壁面設(shè)有出風(fēng)口;排風(fēng)管道通過(guò)回風(fēng)口連通于烘干通道,回風(fēng)口處設(shè)有回風(fēng)嘴,回風(fēng)嘴由第一壁面伸出至烘干通道內(nèi),出風(fēng)嘴和回風(fēng)嘴沿烘干通道的延伸方向鄰近且間隔設(shè)置,導(dǎo)流件設(shè)于出風(fēng)嘴和回風(fēng)嘴之間,且覆蓋回風(fēng)嘴與第一壁面之間的連接位置。由此,可使得位于出風(fēng)嘴和回風(fēng)嘴之間的通道呈弧形,減少了拐角、角落等死角位置,有效地減少了渦流、漩渦等現(xiàn)象的產(chǎn)生,減小了氣流中的溶劑冷凝現(xiàn)象,提高了烘干效果。

13、可選地,出風(fēng)口和回風(fēng)口的數(shù)量均為多個(gè),多個(gè)出風(fēng)口和多個(gè)回風(fēng)口沿烘干通道的延伸方向交替且間隔分布。由此,在烘干通道的延伸方向上,出風(fēng)口的分布和回風(fēng)口的分布更加均勻,有利于對(duì)長(zhǎng)度較長(zhǎng)的待烘干件進(jìn)行均勻的烘干,提高了烘干效果。并且,出風(fēng)口和回風(fēng)口交替分布,有利于經(jīng)過(guò)待烘干件的回風(fēng)氣流快速地流出,有利于提高有效的烘干氣流在烘干通道內(nèi)的占比,提高烘干效率。

14、可選地,第二壁面設(shè)有出風(fēng)口,設(shè)于第一壁面的出風(fēng)口和設(shè)于第二壁面的出風(fēng)口沿烘干通道的延伸方向交錯(cuò)分布。從第二壁面的出風(fēng)口吹出的氣流可以從另一個(gè)方向吹向待烘干件,氣流中的熱量可直接作用于待烘干件的烘干表面,也可以作用于基材以傳遞的方式作用于待烘干件的烘干表面,提高了烘干效率。

15、可選地,烘干裝置還包括回收模塊,回收模塊被配置為回收流經(jīng)其的氣體中的溶劑,回收模塊通過(guò)第一回收管路與排風(fēng)管道連通,并通過(guò)第二回收管路與進(jìn)風(fēng)管道連通,第一回收管路和第二回收管路的至少部分管段熱連接。第二回收管路內(nèi)的氣流可吸收第一回收管路內(nèi)的氣流熱量,提前對(duì)流入進(jìn)風(fēng)管道內(nèi)的氣流進(jìn)行加熱,進(jìn)一步提高了熱量利用率,減少了熱量浪費(fèi),降低了烘干裝置的能耗。

16、根據(jù)本申請(qǐng)的第二方面,本申請(qǐng)還提供一種涂布設(shè)備,其包括本申請(qǐng)任一實(shí)施例提供的烘干裝置。

技術(shù)特征:

1.一種烘干裝置,其特征在于,

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的烘干裝置,其特征在于,

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的烘干裝置,其特征在于,

4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的烘干裝置,其特征在于,

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的烘干裝置,其特征在于,

6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的烘干裝置,其特征在于,

7.根據(jù)權(quán)利要求2-6任一所述的烘干裝置,其特征在于,

8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的烘干裝置,其特征在于,

9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的烘干裝置,其特征在于,

10.根據(jù)權(quán)利要求8所述的烘干裝置,其特征在于,

11.根據(jù)權(quán)利要求10所述的烘干裝置,其特征在于,

12.根據(jù)權(quán)利要求10所述的烘干裝置,其特征在于,

13.根據(jù)權(quán)利要求1所述的烘干裝置,其特征在于,

14.一種涂布設(shè)備,其特征在于,包括根據(jù)權(quán)利要求1-13任一項(xiàng)所述的烘干裝置。

技術(shù)總結(jié)

本申請(qǐng)公開(kāi)了一種烘干裝置及涂布設(shè)備。烘干裝置包括沿氣流流動(dòng)方向依次連通的進(jìn)風(fēng)管道、烘干通道和排風(fēng)管道,烘干通道能夠容置待烘干件,進(jìn)風(fēng)管道內(nèi)設(shè)有加熱模塊,加熱模塊被配置為對(duì)進(jìn)風(fēng)管道內(nèi)流經(jīng)加熱模塊的氣流進(jìn)行加熱。在氣流流動(dòng)方向上,進(jìn)風(fēng)管道的處在加熱模塊上游側(cè)的至少部分管段與排風(fēng)管道連接。由此,進(jìn)風(fēng)管道處在加熱模塊上游側(cè)的區(qū)段內(nèi)的新風(fēng)可預(yù)先吸收排風(fēng)管道內(nèi)的回風(fēng)氣流的熱量,再流經(jīng)加熱模塊被加熱,不但提高了新風(fēng)的加熱效率,而且還可以對(duì)排出氣流中的熱量進(jìn)行回收利用,減少了能量浪費(fèi),提高了烘干裝置的熱量利用率、降低了其能耗。

技術(shù)研發(fā)人員:陳威,車(chē)歡,趙凱偉,李世松

受保護(hù)的技術(shù)使用者:寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司

技術(shù)研發(fā)日:20240424

技術(shù)公布日:2025/4/28

- 還沒(méi)有人留言評(píng)論。精彩留言會(huì)獲得點(diǎn)贊!