一種在小麥-玉米輪作體系功能植物帶的種植模式

本發明涉及種植生產,尤其涉及一種在小麥-玉米輪作體系功能植物帶的種植模式。

背景技術:

1、集約化的種植生產模式、景觀結構的改變以及農藥的大量施用,造成了農業景觀生物多樣性的下降。現階段,在農田內種植功能植物是保護農業景觀中的生物多樣性,維持其生態系統服務功能,推動農業綠色可持續發展的重要手段。然而,利用功能植物涵養天敵,發揮其控害作用在我國華北平原地區尚處于起步應用階段,功能植物的篩選與推廣面臨較大困難。在華北冬小麥-夏玉米輪作體系中,大面積集約化的種植,使得在農田中能夠留予功能植物種植的空間十分有限,篩選出低管理強度、高生態調控價值并具有一定經濟附加值,且不對農事生產活動產生妨礙和干擾的功能植物,將是功能植物在華北平原小麥-玉米輪作體系下,擴大推廣應用,農戶更易接受的工作原則。同時,該地區輪作體系下兩年三熟制,農時相當緊張。因此,每年10月中旬,夏玉米收獲后至冬小麥播種前,成為功能植物在目標農田中初次應用的關鍵時期。但該時期在霜降節氣之后北方將會迎來明顯降溫,這使得功能植物的播種無法正常出苗并安全越冬,大大阻礙了功能植物來年調控生態系統服務技術的發揮及后續的推廣應用。

2、目前,針對在農田內種植功能植物以保護生物多樣性和發揮生態系統服務功能,主要有以下兩種現有技術方法:

3、(1)半自然生境及野花帶建設方法:在耕地中選擇一個區域或條帶進行休耕或種植野花的生境管理措施,為區域內的天敵和傳粉者提供食物資源及自然棲息地和避難所。然而,這種方法存在技術缺點:雖然研究表明其有助于天敵和傳粉者多樣性的保護,但在耕地內進行管理的做法相當于占用了耕地,減少了農作物的生產面積,不利于保證耕地面積及糧食產量。同時,休耕的半自然生境或野花帶雖然提供生態價值,但并不能產生直接的經濟價值。

4、(2)具有直接經濟價值的功能植物帶種植:篩選一些具有直接經濟價值同時具有高生態價值的植物進行農田半自然生境管理,一般為開花量較大的中草藥植物。但這種方法也存在技術缺點:若選用水肥要求較高、管理強度大的植物,則應用管理難度高。若選用一年生植物,想要達到周年天敵涵養及控害作用就需要年年播種。然而,華北地區農時緊張,玉米收獲后功能植物已經錯過最佳播期,因此難以出苗并安全越冬。若所選植物株高較高,一定程度上會影響到臨近農作物的機械化生產管理。

技術實現思路

1、本發明意在提供一種在小麥-玉米輪作體系功能植物帶的種植模式,以提供一種既能有效保護生物多樣性、發揮生態系統服務功能,又能適應華北平原地區農時緊張、種植空間有限等條件的功能植物種植方法。

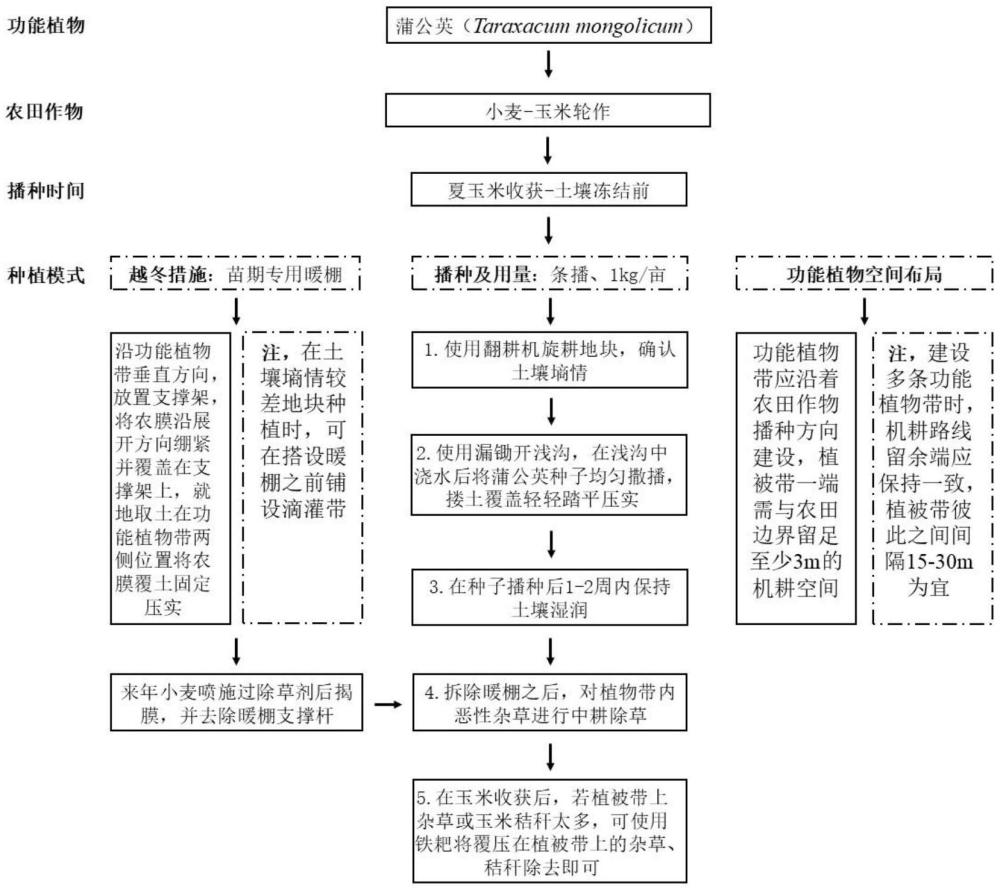

2、為達到上述目的,本發明提供如下技術方案:一種在小麥-玉米輪作體系功能植物帶的種植模式,包括以下步驟:

3、s1、選擇蒲公英作為功能植物,蒲公英在夏玉米收獲后至土壤凍結前播種;

4、s2、使用翻耕機旋耕地塊,深度為20-25cm,確認土壤墑情,使用鐵耙進行土地平整,摟凈地表枯草秸稈,并將多余土層沿植物帶兩側放置,以備后續農膜覆土固定使用;

5、s3、播種時,使用漏鋤在1m寬范圍內以間距20cm開3條1-2cm淺溝,在淺溝中澆水后,將蒲公英種子均勻撒播,摟土覆蓋輕輕踏平壓實;

6、s4、在種子播種后1-2周內保持土壤濕潤,冬季凍水和春季返青水與小麥同時澆灌,施肥時間及用量與農田作物同步;

7、s5、在植物帶完成播種工作之后,沿功能植物帶垂直方向,將竹片兩頭插入土中起拱放置作為支撐架,竹片之間間隔1-1.5m,將農膜沿展開方向繃緊并覆蓋在支撐架上,就地取土在功能植物帶兩側位置將農膜覆土固定壓實;

8、s6、來年待小麥噴施過除草劑后揭膜,并去除暖棚支撐桿;

9、s7、拆除暖棚之后,對植物帶內惡性雜草進行中耕除草,除草工作進行到蒲公英長至封壟。

10、具體的,所述農膜寬度為功能植物帶的1.5倍,支撐架長度與農膜寬度相等。功能植物帶寬1m,農膜寬度為1.5m,薄膜規格為0.02mm,竹片支撐架規格為1.5m長/根。

11、具體的,植物帶長成之后,玉米、小麥噴施除草時避開植物帶。

12、具體的,所述功能植物帶沿著農田作物播種方向建設,植被帶一端與農田邊界留足至少3m的機耕空間,以方便農機在農田內作業,建設多條功能植物帶時,機耕路線留余端應保持一致,植被帶彼此之間間隔15-30m。

13、具體的,在玉米收獲后,若植被帶上雜草或玉米秸稈太多,可使用鐵耙將覆壓在植被帶上的雜草、秸稈除去。

14、具體的,蒲公英種子用量為1kg/畝,其種子于播前2-3天,在20℃左右環境下浸種10h;浸種后導致的種子過分潮濕,不便人工播撒時,可與干凈無雜草種子的細砂按1:1比例拌勻后再進行播撒。

15、本技術方案的原理及有益效果:

16、(1)蒲公英作為多年生草本植物,同時作為藥食同源植物具有一定經濟價值,一次播種,可多年收益,在實現其生態價值的同時可為農戶實現增收。

17、(2)蒲公英最早可在3月底開花,且溫度適宜即可再次陸續開花。其地上生物量大、地表蓋度高,為地表及植被層天敵提供了天然的花粉、花蜜食物資源和棲息地,經周年監測發現其涵養了大量的天敵類群。在小麥-玉米輪作體系下功能植物帶的建立,為天敵類群在小麥及玉米收獲后的農田提供了避難所。

18、(3)暖棚的設置為因玉米收獲較晚且農時緊張的華北地區初次推廣功能植物種植提供了可能的解決方案,保證了首年播種蒲公英的出苗率并使其安全越冬生長。

19、(4)蒲公英適應性強,土壤水肥條件要求不高,其植株不高,通過關鍵時期的簡單養護和合理的空間布局,優選措施對其管理強度大大降低,在充分發揮其生態價值的同時不會影響小麥、玉米全程機械化作業。

技術特征:

1.一種在小麥-玉米輪作體系功能植物帶的種植模式,其特征在于,包括以下步驟:

2.根據權利要求1所述的一種在小麥-玉米輪作體系功能植物帶的種植模式,其特征在于:所述農膜寬度為功能植物帶的1.5倍,支撐架長度與農膜寬度相等,功能植物帶寬1m,農膜寬度為1.5m,薄膜規格為0.02mm,竹片支撐架規格為1.5m長/根。

3.根據權利要求1所述的一種在小麥-玉米輪作體系功能植物帶的種植模式,其特征在于:植物帶長成之后,玉米、小麥噴施除草時避開植物帶。

4.根據權利要求1所述的一種在小麥-玉米輪作體系功能植物帶的種植模式,其特征在于:所述功能植物帶沿著農田作物播種方向建設,植被帶一端與農田邊界留足至少3m的機耕空間,以方便農機在農田內作業,建設多條功能植物帶時,機耕路線留余端應保持一致,植被帶彼此之間間隔15-30m。

5.根據權利要求1所述的一種在小麥-玉米輪作體系功能植物帶的種植模式,其特征在于:在玉米收獲后,若植被帶上雜草或玉米秸稈太多,可使用鐵耙將覆壓在植被帶上的雜草、秸稈除去。

6.根據權利要求1所述的一種在小麥-玉米輪作體系功能植物帶的種植模式,其特征在于:蒲公英種子用量為1kg/畝,其種子于播前2-3天,在20℃左右環境下浸種10h;浸種后導致的種子過分潮濕,不便人工播撒時,可與干凈無雜草種子的細砂按1:1比例拌勻后再進行播撒。

技術總結

本發明公開了一種在小麥?玉米輪作體系功能植物帶的種植模式,旨在保護生物多樣性、發揮生態系統服務功能,同時適應華北平原農時緊張、種植空間有限的條件。該模式選擇蒲公英作為功能植物,可于夏玉米收獲后至土壤凍結前播種。通過翻耕、平整土地、開溝播種、覆蓋農膜等步驟,確保蒲公英出苗并安全越冬。蒲公英作為多年生草本植物,具有藥食同源價值,能涵養天敵類群,為農田提供生態服務。該模式還考慮了農事操作便利性,如預留機耕空間、合理布局植物帶間隔等,確保不影響小麥、玉米全程機械化作業。通過實驗驗證,該模式能有效增加地表及植被層天敵多樣性,降低害蟲發生率,同時為農戶帶來經濟收益。

技術研發人員:劉云慧,張啟宇,王芳穎,段美春,張旭珠

受保護的技術使用者:中國農業大學

技術研發日:

技術公布日:2025/4/24

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!