一種護踝裝置的制作方法

本技術涉及防護裝備,具體涉及一種護踝裝置。

背景技術:

1、踝關節(ank?l?e?joi?nt),由脛骨、腓骨下端的關節面與距骨滑車構成,故又名距骨小腿關節。脛骨的下關節面及內、外踝關節面共同形成的“冂”形的關節窩,容納距骨滑車(關節頭),由于滑車關節面前寬后窄,當足背屈時,較寬的前部進入窩內,關節穩定;但在跖屈時,如走下坡路時滑車較窄的后部進入窩內,踝關節松動且能作側方運動,此時踝關節容易發生扭傷,其中以內收損傷最多見,因為外踝比內踝長而低,可阻止距骨過度外翻。

2、在一些運動中常會出現踝關節損傷,例如跳傘等極限運動中,更容易產生內收外翻損傷,甚至出現骨折脫位,因此常常通過穿戴護踝裝置來進行防護,但是目前的護踝裝置通常只有布制的穿戴結構,由于布制的穿戴結構限制效果較差,防護效果較差。

技術實現思路

1、本實用新型的目的在于克服現有技術中的缺點與不足,提供一種護踝裝置。

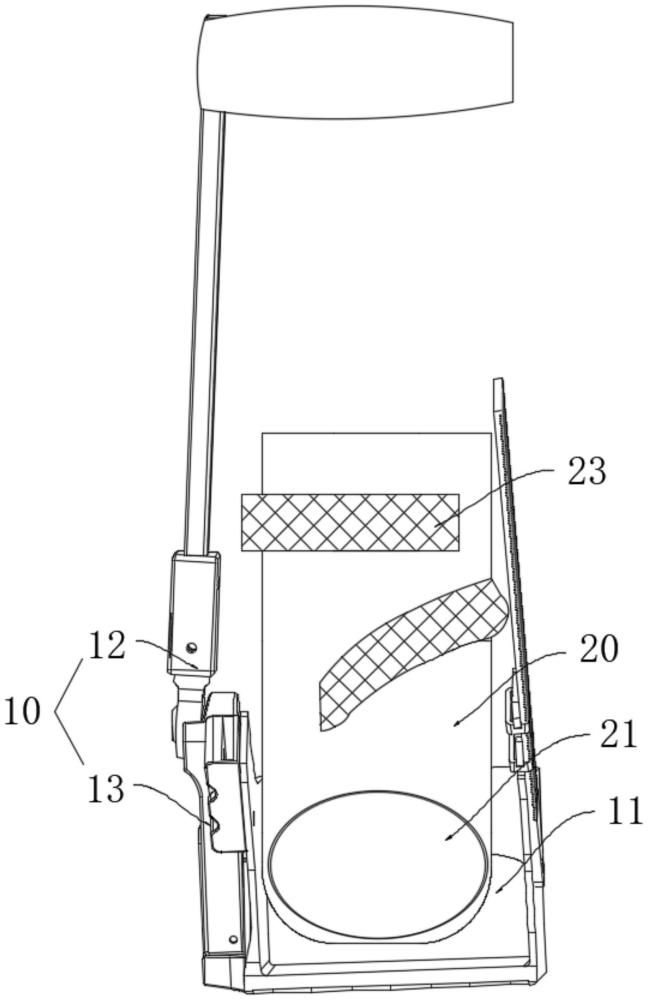

2、本實用新型的一個實施例提供一種護踝裝置,包括:剛性穿戴件和柔性穿戴件;

3、所述剛性穿戴件形成有第一穿戴空間;

4、所述柔性穿戴件形成有第二穿戴空間;

5、在所述護踝裝置處于穿戴狀態時,所述柔性穿戴件穿戴于人體的腳部,所述柔性穿戴件以及所述人體的腳部的至少部分位于所述第一穿戴空間內;

6、所述剛性穿戴件具有第一綁縛結構和第二綁縛結構,所述第一綁縛結構與第二綁縛結構活動連接,所述第一綁縛結構與所述第二綁縛結構之間設置有第一限位結構,在所述護踝裝置穿戴于所述人體的腳部時,所述第一限位結構能夠限制所述第二綁縛結構相較于所述第一綁縛結構的向內翻轉角度和/或向外翻轉角度,以限制所述人體腳部踝關節的內收角度和/或外翻角度。

7、在一些可選的實施方式中,所述第一限位結構包括內收限制部和外翻限制部;

8、所述內收限制部和外翻限制部設置于所述第一綁縛結構或所述第二綁縛結構上,所述內收限制部和外翻限制部分別用于限制所述第二綁縛結構相較于所述第一綁縛結構的向內翻轉角度和向外翻轉角度。

9、在一些可選的實施方式中,當所述第一限位結構設置在所述第一綁縛結構上時,所述第一綁縛結構沿人體的矢狀面方向形成有限位端面,所述限位端面具有銜接過渡區域以及由所述銜接過渡區域分別向兩側延伸形成的第一限位面和第二限位面,所述第一限位面構成所述內收限制部,所述第二限位面構成所述外翻限制部,所述第二綁縛結構能夠分別與所述第一限位面抵接限位以及與所述第二限位面抵接限位,所述第二綁縛結構與所述第一限位面抵接限位時,所述護踝裝置位于內收限位狀態,所述第二綁縛結構與所述第二限位面抵接限位時,所述護踝裝置位于外翻限位狀態,在所述護踝裝置穿戴于所述人體的腳部時,所述第一限位面相較于所述第二限位面遠離所述人體的腳底部設置,所述第一限位面與所述第二限位面呈夾角設置,所述第一限位面與所述第二限位面之間的夾角構成用于提供人體腳部向外翻轉和向內翻轉自由度的預設夾角;

10、當所述第一限位結構設置在所述第二綁縛結構上時,所述第二綁縛結構沿人體的矢狀面方向形成有限位端面,所述限位端面具有銜接過渡區域以及由所述銜接過渡區域分別向兩側延伸形成的第一限位面和第二限位面,所述第一限位面構成所述內收限制部,所述第二限位面構成所述外翻限制部,所述第一綁縛結構能夠分別與所述第一限位面抵接限位以及與所述第二限位面抵接限位,所述第一綁縛結構與所述第一限位面抵接限位時,所述護踝裝置位于內收限位狀態,所述第一綁縛結構與所述第二限位面抵接限位時,所述護踝裝置位于外翻限位狀態,在所述護踝裝置穿戴于所述人體的腳部時,所述第一限位面相較于所述第二限位面遠離所述人體的腳底部設置,所述第一限位面與所述第二限位面呈夾角設置,所述第一限位面與所述第二限位面之間的夾角構成用于提供人體腳部向外翻轉和向內翻轉自由度的預設夾角。

11、在一些可選的實施方式中,所述內收限制部和所述外翻限制部設置在所述第一綁縛結構上,以人體處于正常站立姿態時為參考狀態,所述內收限制部與所述第二綁縛結構具有第一夾角,所述第一夾角提供所述第二綁縛結構相較于所述第一綁縛結構向內翻轉的限位行程,所述外翻限制部與所述第二綁縛結構具有第二夾角,所述第二夾角提供所述第二綁縛結構相較于所述第一綁縛結構向外翻轉的限位行程,所述第一夾角的角度設置為小于第二夾角的角度;或,

12、所述內收限制部和所述外翻限制部設置在所述第二綁縛結構上,以人體處于正常站立姿態時為參考狀態,所述內收限制部與所述第一綁縛結構具有第一夾角,所述第一夾角提供所述第二綁縛結構相較于所述第一綁縛結構向內翻轉的限位行程,所述外翻限制部與所述第一綁縛結構具有第二夾角,所述第二夾角提供所述第二綁縛結構相較于所述第一綁縛結構向外翻轉的限位行程,所述第一夾角的角度設置為小于所述第二夾角的角度。

13、在一些可選的實施方式中,所述第一綁縛結構與所述第二綁縛結構之間還設置有第二限位結構,在所述護踝裝置穿戴于所述人體的腳部時,所述第二限位結構能夠限制所述第二綁縛結構相較于所述第一綁縛結構的向前翻轉角度和/或向后翻轉角度,以限制所述人體腳部踝關節的跖屈角度和/或背伸角度。

14、在一些可選的實施方式中,所述第二限位結構包括跖屈限制部和背伸限制部;

15、所述跖屈限制部和背伸限制部設置于所述第一綁縛結構或所述第二綁縛結構上,所述跖屈限制部和背伸限制部分別用于限制所述第二綁縛結構相較于所述第一綁縛結構的向前翻轉角度和向后翻轉角度。

16、在一些可選的實施方式中,所述第一綁縛結構與所述第二綁縛結構之間還設置有第二限位結構,在所述護踝裝置穿戴于所述人體的腳部時,所述第二限位結構能夠限制所述第二綁縛結構相較于所述第一綁縛結構的向前翻轉角度和向后翻轉角度,以限制所述人體腳部踝關節的跖屈角度和背伸角度;

17、所述第二限位結構包括跖屈限制部和背伸限制部;

18、所述跖屈限制部和背伸限制部設置于所述第一綁縛結構或所述第二綁縛結構上,所述跖屈限制部和背伸限制部分別用于限制所述第二綁縛結構相較于所述第一綁縛結構的向前翻轉角度和向后翻轉角度;

19、所述跖屈限制部和背伸限制部沿人體的橫切面方向凸出于所述限位端面設置。

20、在一些可選的實施方式中,所述跖屈限制部和背伸限制部分別凸出設置于所述限位端面的銜接過渡區域的兩端部。

21、在一些可選的實施方式中,所述第一綁縛結構和第二綁縛結構通過樞轉部轉動連接,所述樞轉部的至少部分貫穿所述限位端面。

22、在一些可選的實施方式中,所述樞轉部至少部分貫穿所述限位端面的銜接過渡區域,所述第一限位面、所述第二限位面、所述跖屈限制部和所述背伸限制部均環繞分布在所述樞轉部的外周側,所述跖屈限制部和背伸限制部分別凸出設置于所述限位端面的銜接過渡區域的兩端部。

23、在一些可選的實施方式中,當所述第一限位面、所述第二限位面、所述跖屈限制部和所述背伸限制部均設置在所述第一綁縛結構上時,所述第一綁縛結構上開設有型槽,所述型槽的槽底壁設置成沿人體的矢狀面方向,所述型槽具有朝向人體下方的開口和沿人體橫切面方向凸出于所述型槽槽底的型槽側壁,所述型槽側壁的兩端部分別構成所述跖屈限制部和所述背伸限制部,所述型槽的槽底壁構成所述限位端面,所述樞轉部貫穿所述型槽的槽底壁,且所述樞轉部的至少部分位于所述型槽內;

24、當所述第一限位面、所述第二限位面、所述跖屈限制部和所述背伸限制部均設置在所述第二綁縛結構上時,所述第二綁縛結構上開設有型槽,所述型槽的槽底壁設置成沿人體的矢狀面方向,所述型槽具有朝向人體上方的開口和沿人體橫切面方向凸出于所述型槽槽底的型槽側壁,所述型槽側壁的兩端部分別構成所述跖屈限制部和所述背伸限制部,所述型槽的槽底壁構成所述限位端面,所述樞轉部貫穿所述型槽的槽底壁,且所述樞轉部的至少部分位于所述型槽內。

25、在一些可選的實施方式中,所述樞轉部為球頭結構。

26、在一些可選的實施方式中,所述柔性穿戴件內設置有彈性支撐內襯,所述彈性支撐內襯位于所述第二穿戴空間的相對兩側,所述彈性支撐內襯用于限制人體的腳部踝關節的內翻角度和/或外翻角度。

27、在一些可選的實施方式中,所述柔性穿戴件的底部設置有彈性軟墊。

28、相對于現有技術,本實用新型的護踝裝置通過剛性穿戴件和柔性穿戴件配合支撐踝關節,兩者協同作用,對踝關節提供雙重防護,防護效果較好,由于柔性穿戴件可提供緩沖作用,可以避免腳踝直接與剛性穿戴件接觸而產生磕碰,剛性穿戴件采用第一綁縛結構和第二綁縛結構分別與腿部和腳部連接,通過第一限位結構限制第二綁縛結構相較于第一綁縛結構發生翻轉的角度,可在踝關節出現內收外翻的趨勢時提供較強的限制作用,從而避免踝關節扭傷,有效提高踝關節的安全性,可極大提高用戶體驗。

29、為了能更清晰的理解本實用新型,以下將結合附圖說明闡述本實用新型的具體實施方式。

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!