一種可重復使用航天器的一體化艙門轉動機構及艙體的制作方法

本技術涉及航天器領域,特別涉及一種可重復使用航天器的一體化艙門轉動機構及艙體。

背景技術:

1、航天器的出現使人類的活動范圍從地球大氣層擴大到廣闊無垠的宇宙空間,引起了人類認識自然和改造自然能力的飛躍,也對社會經濟和社會生活產生了重大影響。

2、作為執行空間任務為主的天地往返重復使用的重要方式,可重復使用航天器可以輔助人類更加方便地探索、開發、利用太空,極大地拓展人類開發外太空的深度和廣度。

3、航天器艙門是保護艙內有效載荷,承受部分結構載荷、執行熱防護與熱密封功能以及多次打開和關閉的關鍵部件,是可重復使用航天器不可或缺的組成部分。其中,艙門機構是艙門打開和關閉的關鍵部件,要適應航天器全任務周期復雜載荷條件和多樣功能要求。

4、因此亟需設計一種艙門轉動機構,其能夠解決航天器艙門鉸鏈熱防護困難的同時,還可以減輕艙門轉動機構的重量,提高航天器的運載能力。

技術實現思路

1、本實用新型的目的在于克服現有技術的不足,提供一種可重復使用航天器的一體化艙門轉動機構,能夠解決航天器艙門鉸鏈熱防護困難的同時,還可以減輕艙門轉動機構的重量,提高航天器的運載能力。

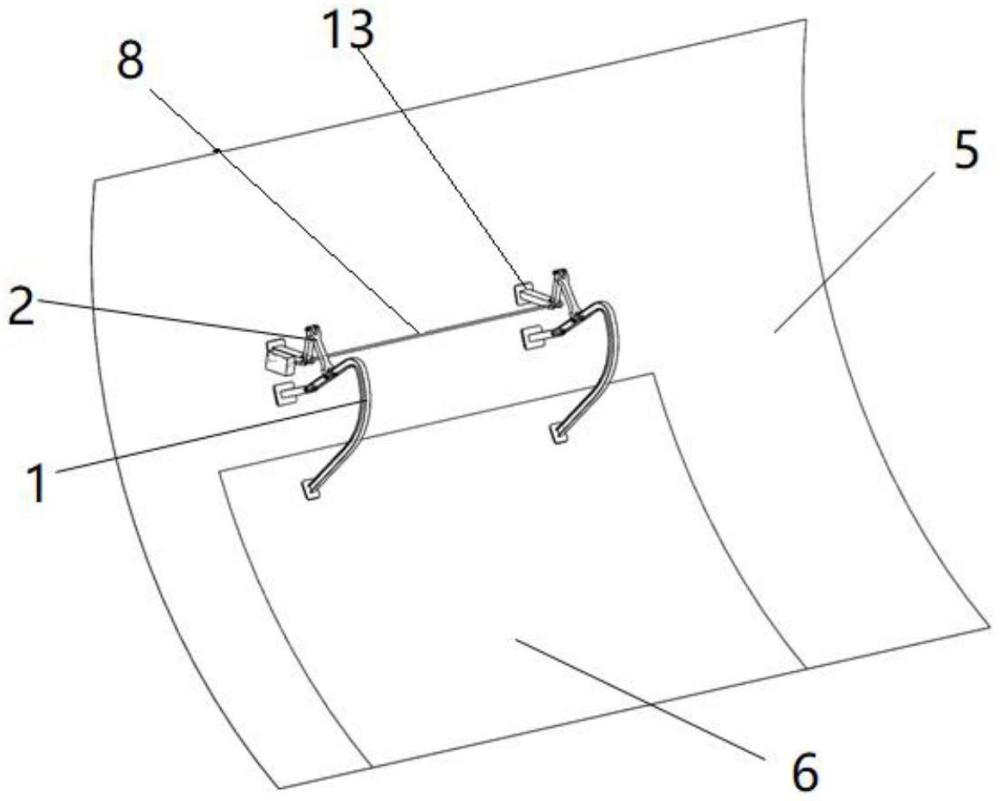

2、為實現上述目的,本實用新型提供如下技術方案:一種可重復使用航天器的一體化艙門轉動機構,包含位于航天器艙體內部的鉸鏈結構和至少兩組間隔設置的作動結構,其中,

3、所述鉸鏈結構包括鉸鏈支座和鉸鏈主體,所述鉸鏈支座的一端與航天器艙體內壁固定連接,另一端通過第一轉軸與所述鉸鏈主體的一端連接且所述鉸鏈主體沿相對所述第一轉軸可轉動設置,所述鉸鏈主體的另一端與航天器艙門內表面固定連接;

4、兩組所述作動結構之間通過傳動桿連接,每組所述作動結構的一端分別與所述航天器艙體內壁固定連接,另一端分別與所述鉸鏈主體連接以通過驅動所述鉸鏈主體相對所述第一轉軸轉動,完成所述航天器艙門的打開或關閉。

5、進一步的,所述鉸鏈支座包含第一底板和第一凸起柱,其中,所述第一底板的一側與所述航天器艙體內壁表面緊貼且固定連接,另一側與所述第一凸起柱固定連接,所述第一凸起柱遠離所述第一底板一側設有第一凹部,且所述第一凹部向所述第一底板一側下凹,所述第一凹部上還設有與所述第一轉軸匹配的第一通孔。

6、進一步的,所述鉸鏈主體包含第二底板和兩端長度不同的u型結構,其中,所述第二底板的一側與所述航天器艙門內表面緊貼且固定連接,另一側與所述u型結構的長端連接,所述u型結構的短端通過所述第一連接軸與所述第一凸起柱連接。

7、進一步的,沿所述u型結構的短端長度方向上,所述u型結構的短端上間隔設有第二通孔和第三通孔。

8、進一步的,所述作動結構包含作動支座、驅動器、第一驅動桿、第二驅動桿和所述傳動桿,其中,

9、所述作動支座的一端與所述航天器艙體內壁固定連接,另一端通過所述傳動桿與所述第一驅動桿的一端連接,所述第一驅動桿的另一端通過第二連接軸與所述第二驅動桿的一端連接且所述第二驅動桿沿所述第二連接軸可轉動設置,所述第二驅動桿的另一端通過第三連接軸與所述鉸鏈主體靠近所述鉸鏈支座一端且位于所述鉸鏈主體中間位置連接;

10、所述驅動器通過所述傳動桿與所述第一驅動桿連接;所述驅動器用于驅動所述傳動桿轉動,以進一步帶動所述第一驅動桿和所述第二驅動桿轉動,從而驅動所述鉸鏈主體通過轉動打開或關閉所述航天器艙門。

11、進一步的,所述作動支座包含第三底板和第二凸起柱,所述第三底板的一側與所述航天器艙體內壁表面緊貼且固定連接,另一側與所述第二凸起柱固定連接,所述第二凸起柱遠離所述第三底板一側設有第二凹部,且所述第二凹部向所述第三底板一側下凹,所述第二凹部上設有第四通孔;

12、所述傳動桿依次穿過一側的所述第四通孔、所述第一驅動桿位于所述第二凹部內的部分、以及另一側的第四通孔后與所述驅動器連接。

13、進一步的,所述第一驅動桿的外形為長方體,在所述長方體的長度方向,所述長方體的兩端為半圓弧結構,所述第一驅動桿的兩端的所述半圓弧結構分別設有與所述傳動桿以及所述第二連接軸匹配的第五通孔和第六通孔。

14、進一步的,所述第二驅動桿的兩端分別設有第三凹部,兩端的所述第三凹部均向所述第二驅動桿中心一側下凹,且所述第三凹部設有第七通孔,其中,

15、所述第一驅動桿的一端嵌入所述第二凹部內后通過所述傳動桿依次貫穿一側的所述第四通孔、所述第五通孔、另一側的所述第四通孔后通過第一鎖緊銷固定;

16、所述第一驅動桿的另一端嵌入所述第二驅動桿一端的所述第三凹部內后通過所述第二連接軸依次貫穿一側的所述第七通孔、所述第六通孔、另一側的所述第七通孔后通過第二鎖緊銷固定;

17、所述第二驅動桿的另一端的所述第三凹部通過所述第三連接軸依次貫穿一側的所述第七通孔、位于所述鉸鏈主體中間位置的第三通孔以及另一側的所述第七通孔后通過第三鎖緊銷鎖緊。

18、進一步的,所述驅動器為電機,所述電機的輸出軸與所述傳動桿固定連接,且所述電機通過可編程控制器控制其輸出軸的正反運動。

19、本實用新型提供一種艙體,包含以上任意一項所述的可重復使用航天器的一體化艙門轉動機構。

20、與現有技術相比,本實用新型至少具有如下之一的有益效果:

21、本申請的一種可重復使用航天器的一體化艙門轉動機構通過將鉸鏈結構和作動結構設置在航天器艙體內部,使得艙門與艙體之間的熱密封更加容易實現且密封效果更好,進而保證鉸鏈結構和作動結構在正常溫度環境內工作,可以避免鉸鏈結構直接與航天器艙體外部熱環境接觸,有效對鉸鏈結構進行熱防護,從而避免鉸鏈結構因受熱而發生形變,確保鉸鏈結構穩定。

22、另外,兩組作動結構之間通過傳動桿連接,使得兩組作動結構可以利用一套驅動機構通過傳動桿傳動的方式實現帶動另一組作動結構運動,并通過驅動鉸鏈主體相對第一轉軸轉動,完成航天器艙門的打開或關閉。其中傳動桿的設置可以減少驅動機構的數量,從而減輕整個結構的重量。

23、本申請的艙門轉動機構,可以在保證艙門與艙體之間的熱密封嚴謹的同時,有效對鉸鏈結構進行熱防護,還可以減輕艙門轉動機構的重量,提高航天器的運載能力。

技術特征:

1.一種可重復使用航天器的一體化艙門轉動機構,其特征在于,包含位于航天器艙體內部的鉸鏈結構和至少兩組間隔設置的作動結構,其中,

2.根據權利要求1所述的可重復使用航天器的一體化艙門轉動機構,其特征在于,所述鉸鏈支座包含第一底板和第一凸起柱,其中,所述第一底板的一側與所述航天器艙體內壁表面緊貼且固定連接,另一側與所述第一凸起柱固定連接;所述第一凸起柱遠離所述第一底板一側設有第一凹部,且所述第一凹部向所述第一底板一側下凹,所述第一凹部上還設有與所述第一轉軸匹配的第一通孔。

3.根據權利要求2所述的可重復使用航天器的一體化艙門轉動機構,其特征在于,所述鉸鏈主體包含第二底板和兩端長度不同的u型結構,其中,所述第二底板的一側與所述航天器艙門內表面緊貼且固定連接,另一側與所述u型結構的長端連接,所述u型結構的短端通過所述第一轉軸與所述第一凸起柱連接。

4.根據權利要求3所述的可重復使用航天器的一體化艙門轉動機構,其特征在于,沿所述u型結構的短端長度方向上,所述u型結構的短端上間隔設有第二通孔和第三通孔。

5.根據權利要求1所述的可重復使用航天器的一體化艙門轉動機構,其特征在于,所述作動結構包含作動支座、驅動器、第一驅動桿、第二驅動桿和所述傳動桿,其中,

6.根據權利要求5所述的可重復使用航天器的一體化艙門轉動機構,其特征在于,所述作動支座包含第三底板和第二凸起柱,所述第三底板的一側與所述航天器艙體內壁表面緊貼且固定連接,另一側與所述第二凸起柱固定連接,所述第二凸起柱遠離所述第三底板一側設有第二凹部,且所述第二凹部向所述第三底板一側下凹,所述第二凹部上設有第四通孔;

7.根據權利要求6所述的可重復使用航天器的一體化艙門轉動機構,其特征在于,所述第一驅動桿的外形為長方體,在所述長方體的長度方向上,所述長方體的兩端為半圓弧結構;所述第一驅動桿的兩端的所述半圓弧結構分別設有與所述傳動桿以及所述第二連接軸匹配的第五通孔和第六通孔。

8.根據權利要求7所述的可重復使用航天器的一體化艙門轉動機構,其特征在于,所述第二驅動桿的兩端分別設有第三凹部,兩端的所述第三凹部均向所述第二驅動桿中心一側下凹,且所述第三凹部設有第七通孔,其中,

9.根據權利要求5所述的可重復使用航天器的一體化艙門轉動機構,其特征在于,所述驅動器為電機,所述電機的輸出軸與所述傳動桿固定連接,且所述電機通過可編程控制器控制其輸出軸的正反運動。

10.一種艙體,其特征在于,包含權利要求1-9任意一項所述的可重復使用航天器的一體化艙門轉動機構。

技術總結

本技術公開了一種可重復使用航天器的一體化艙門轉動機構及艙體,包含位于航天器艙體內部的鉸鏈結構和至少兩組間隔設置的作動結構。其中,鉸鏈結構由鉸鏈支座和鉸鏈主體組成,鉸鏈支座的一端與航天器艙體內壁固定連接,另一端通過第一轉軸與鉸鏈主體的一端連接且鉸鏈主體沿第一轉軸可轉動設置,鉸鏈主體的另一端與航天器艙門內表面固定連接。兩組所述作動結構之間通過傳動桿連接,每組作動結構的一端分別與所述航天器艙體內壁固定連接,另一端分別與鉸鏈主體連接以通過驅動所述鉸鏈主體相對所述第一轉軸轉動,完成航天器艙門的打開或關閉。該機構能夠解決航天器艙門鉸鏈熱防護困難的同時,可以減輕艙門轉動機構的重量,提高航天器的運載能力。

技術研發人員:王高杰,張海征,李春志,尚明友,朱謙,楊鵬

受保護的技術使用者:藍箭航天空間科技股份有限公司

技術研發日:20240605

技術公布日:2025/4/28

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!