顯示裝置及顯示設(shè)備的制作方法

本公開涉及顯示,特別涉及一種顯示裝置及顯示設(shè)備。

背景技術(shù):

1、隨著顯示技術(shù)的發(fā)展,顯示裝置的用途越來越廣泛,已經(jīng)成為了人們?nèi)粘9ぷ鳌⑸钪兄匾墓ぞ咧唬郫B式的顯示裝置因占用空間小,方便攜帶而逐漸受到人們的青睞。

技術(shù)實現(xiàn)思路

1、本公開實施例提供了一種顯示裝置及顯示設(shè)備,能減少支撐組件上的柔性顯示面板在彎折的過程中產(chǎn)生損傷的幾率,提高顯示裝置的可靠性。所述技術(shù)方案如下:

2、一方面,提供了一種顯示裝置,包括柔性顯示面板和支撐組件,所述支撐組件位于所述柔性顯示面板的非顯示面,所述支撐組件包括第一支撐板、第二支撐板、第三支撐板、第一彎折組件和第二彎折組件,所述第一彎折組件包括第一主體和至少一對第一轉(zhuǎn)動臂,每對所述第一轉(zhuǎn)動臂轉(zhuǎn)動連接于所述第一主體的兩側(cè),且分別與所述第一支撐板和所述第二支撐板連接;所述第二彎折組件包括第二主體和至少一對第二轉(zhuǎn)動臂,每對所述第二轉(zhuǎn)動臂轉(zhuǎn)動連接于所述第二主體的兩側(cè),且分別與所述第二支撐板和所述第三支撐板連接;所述支撐組件被配置為能夠在折疊狀態(tài)和展開狀態(tài)下切換,在所述折疊狀態(tài)下,所述第二支撐板、所述第一支撐板和所述第三支撐板依次疊設(shè),且每對所述第一轉(zhuǎn)動臂之間的最小距離小于每對所述第二轉(zhuǎn)動臂之間的最小距離;在所述展開狀態(tài)下,所述第一支撐板、所述第二支撐板和所述第三支撐板位于同一平面。

3、可選地,所述第一彎折組件還包括至少一對第一同動齒輪,每對所述第一同動齒輪相互嚙合,每對所述第一同動齒輪位于一對所述第一轉(zhuǎn)動臂之間,所述第一轉(zhuǎn)動臂包括第一轉(zhuǎn)動件,所述第一轉(zhuǎn)動件具有相連的第一轉(zhuǎn)板部和第一齒輪部,所述第一齒輪部與所述第一同動齒輪嚙合,所述第一轉(zhuǎn)板部包括彎折板,且在垂直于所述非顯示面的方向上,所述彎折板的遠(yuǎn)離所述第一齒輪部的一端與所述非顯示面之間的最小距離,小于所述彎折板的靠近所述第一齒輪部的一端與所述非顯示面之間的最小距離;所述第二彎折組件還包括至少一對第二同動齒輪,每對所述第二同動齒輪相互嚙合,每對所述第二同動齒輪位于一對所述第二轉(zhuǎn)動臂之間,所述第二轉(zhuǎn)動臂包括第二轉(zhuǎn)動件,所述第二轉(zhuǎn)動件具有相連的第二轉(zhuǎn)板部和第二齒輪部,所述第二齒輪部與所述第二同動齒輪嚙合,所述第二轉(zhuǎn)板部包括平板,所述平板平行于所述非顯示面。

4、可選地,所述第一同動齒輪的直徑小于所述第二同動齒輪的直徑。

5、可選地,所述第一彎折組件還包括至少一個第一驅(qū)動單元,所述第一驅(qū)動單元固定于所述第一主體上,所述第一驅(qū)動單元用于驅(qū)動至少一個所述第一轉(zhuǎn)動臂轉(zhuǎn)動;所述第二彎折組件還包括至少一個第二驅(qū)動單元,所述第二驅(qū)動單元固定于所述第二主體上,所述第二驅(qū)動單元用于驅(qū)動至少一個所述第二轉(zhuǎn)動臂轉(zhuǎn)動。

6、可選地,所述第一驅(qū)動單元包括第一電機和第一傳動結(jié)構(gòu),所述第一電機的輸出軸通過所述第一傳動結(jié)構(gòu)與一個所述第一同動齒輪連接;所述第二驅(qū)動單元包括第二電機和第二傳動結(jié)構(gòu),所述第二電機的輸出軸通過所述第二傳動結(jié)構(gòu)與一個所述第二同動齒輪連接。

7、可選地,所述第一傳動結(jié)構(gòu)包括聯(lián)軸器,所述第一電機的輸出軸通過所述聯(lián)軸器與一個所述第一同動齒輪同軸連接;所述第二傳動結(jié)構(gòu)包括第一傳動齒輪和第二傳動齒輪,所述第二電機的輸出軸與所述第一傳動齒輪同軸連接,所述第一傳動齒輪與所述第二傳動齒輪嚙合,所述第二傳動齒輪與一個所述第二同動齒輪同軸連接。

8、可選地,所述第一驅(qū)動單元包括一對第一扭簧,每個所述第一扭簧與一個所述第一轉(zhuǎn)動臂對應(yīng)連接;所述第二驅(qū)動單元包括一對第二扭簧,每個所述第二扭簧與一個所述第二轉(zhuǎn)動臂對應(yīng)連接;在所述折疊狀態(tài)下,所述第一扭簧和所述第二扭簧均用于提供第一扭力以使得所述顯示裝置能夠切換為所述展開狀態(tài)。

9、可選地,所述第一扭簧包括第一扭簧臂、第二扭簧臂和兩個第一本體部,兩個所述第一本體部分別套設(shè)在所述第一齒輪部的軸向的兩端,且所述第一本體部與所述第一齒輪部同軸連接,所述第一扭簧臂與所述第一轉(zhuǎn)板部連接,所述第二扭簧臂固定于所述第一主體上;所述第二扭簧包括第三扭簧臂、第四扭簧臂和兩個第二本體部,兩個所述第二本體部分別套設(shè)在所述第二齒輪部的軸向的兩端,且所述第二本體部與所述第二齒輪部同軸連接,所述第三扭簧臂與所述第二轉(zhuǎn)板部連接,所述第四扭簧臂固定于所述第二主體上。

10、可選地,所述支撐組件還包括第一磁性體、第二磁性體和第三磁性體,所述第一磁性體位于所述第一支撐板的遠(yuǎn)離所述柔性顯示面板的表面,所述第二磁性體位于所述第二支撐板的遠(yuǎn)離所述柔性顯示面板的表面,所述第三磁性體位于所述第三支撐板的遠(yuǎn)離所述柔性顯示面板的表面;在所述折疊狀態(tài)下,所述第一磁性體、所述第二磁性體和所述第三磁性體用于提供第一鎖緊力以使得所述顯示裝置能夠保持所述折疊狀態(tài),所述第一鎖緊力大于所述第一扭簧和所述第二扭簧所提供的第一扭力之和。

11、可選地,所述支撐組件還包括開關(guān)組件,所述開關(guān)組件與所述第一磁性體連接,所述開關(guān)組件用于在外力作用下將所述第一磁性體由第一位置移動至第二位置;當(dāng)所述第一磁性體位于所述第一位置時,在所述折疊狀態(tài)下所述第一磁性體、所述第二磁性體和所述第三磁性體之間的引力之和為所述第一鎖緊力;當(dāng)所述第一磁性體位于所述第二位置時,在所述折疊狀態(tài)下所述第一磁性體、所述第二磁性體和所述第三磁性體之間的引力之和小于所述第一扭簧和所述第二扭簧所提供的第一扭力之和。

12、可選地,所述開關(guān)組件包括按壓件、撥桿和彈性復(fù)位件,所述撥桿的第一端與所述按壓件抵觸,所述撥桿的第二端與所述第一磁性體連接,所述撥桿的中部與所述第一支撐板轉(zhuǎn)動連接;所述彈性復(fù)位件的第一端固定于所述第一支撐板上,所述彈性復(fù)位件的第二端與所述第一磁性體連接,所述彈性復(fù)位件用于在所述第一磁性體位于所述第二位置時向所述第一磁性體施加復(fù)位力,以使得所述第一磁性體由所述第二位置移動至所述第一位置。

13、可選地,所述第一轉(zhuǎn)動臂還包括第一連接件和第三轉(zhuǎn)動件,所述第一連接件與所述第一轉(zhuǎn)板部的遠(yuǎn)離所述第一齒輪部的一端滑動連接,所述第三轉(zhuǎn)動件的第一端與所述第一連接件轉(zhuǎn)動連接,所述第三轉(zhuǎn)動件的第二端與所述第一主體轉(zhuǎn)動連接;所述第二轉(zhuǎn)動臂還包括第二連接件和第四轉(zhuǎn)動件,所述第二連接件與所述第二轉(zhuǎn)板部的遠(yuǎn)離所述第二齒輪部的一端滑動連接,所述第四轉(zhuǎn)動件的第一端與所述第二連接件轉(zhuǎn)動連接,所述第四轉(zhuǎn)動件的第二端與所述第二主體轉(zhuǎn)動連接。

14、可選地,所述第一主體具有至少一對第一插槽,每對所述第一插槽與一對所述第一轉(zhuǎn)動臂對應(yīng)設(shè)置,所述第三轉(zhuǎn)動件的第一端通過第一銷軸與所述第一連接件轉(zhuǎn)動連接,所述第三轉(zhuǎn)動件的第二端為第一弧形板,每個所述第一弧形板位于一個所述第一插槽中;所述第二主體具有至少一對第二插槽,每對所述第二插槽與一對所述第二轉(zhuǎn)動臂對應(yīng)設(shè)置,所述第四轉(zhuǎn)動件的第一端通過第二銷軸與所述第二連接件轉(zhuǎn)動連接,所述第四轉(zhuǎn)動件的第二端為第二弧形板,每個所述第二弧形板位于一個所述第二插槽中。

15、可選地,所述第一彎折組件包括兩對所述第一轉(zhuǎn)動臂,兩對所述第一轉(zhuǎn)動臂分別位于所述第一主體的相對的兩端,且每個所述第一轉(zhuǎn)動臂的轉(zhuǎn)動軸線相互平行;所述第二彎折組件包括兩對所述第二轉(zhuǎn)動臂,兩對所述第二轉(zhuǎn)動臂分別位于所述第二主體的相對的兩端,且每個所述第二轉(zhuǎn)動臂的轉(zhuǎn)動軸線相互平行。

16、可選地,所述支撐組件還包括支撐架,所述支撐架位于所述第二支撐板的遠(yuǎn)離所述柔性顯示面板的表面,且所述支撐架的一端與所述第二支撐板轉(zhuǎn)動連接。

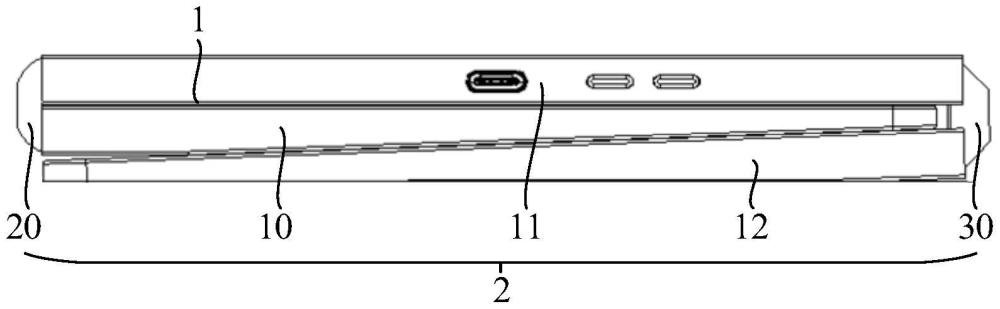

17、另一方面,提供了一種顯示設(shè)備,包括前述任一種顯示裝置和鍵盤,所述鍵盤與所述顯示裝置的第二支撐板轉(zhuǎn)動連接。

18、可選地,所述鍵盤包括第一子鍵盤、第二子鍵盤和第三子鍵盤,所述第一子鍵盤和所述第三子鍵盤轉(zhuǎn)動連接于所述第二子鍵盤的相對兩側(cè),所述第二子鍵盤與所述第二支撐板轉(zhuǎn)動連接,且所述第二子鍵盤和所述第二支撐板之間的轉(zhuǎn)動軸線,垂直于所述第一子鍵盤和所述第二子鍵盤之間的轉(zhuǎn)動軸線和所述第三子鍵盤和所述第二子鍵盤之間的轉(zhuǎn)動軸線。

19、本公開實施例提供的技術(shù)方案帶來的有益效果是:

20、本公開實施例中,每對第一轉(zhuǎn)動臂分別與第一支撐板和第二支撐板連接,每對第二轉(zhuǎn)動臂分別與第二支撐板和第三支撐板連接,在折疊狀態(tài)下,第二支撐板、第一支撐板和第三支撐板依次疊設(shè)。也即是,在由展開狀態(tài)切換為折疊狀態(tài)的過程中,第一支撐板和第三支撐板均向第二支撐板的同一側(cè)彎折,折疊狀態(tài)下第二支撐板和第三支撐板之間還存在第一支撐板,顯示裝置呈g形折疊。在折疊狀態(tài)下每對第一轉(zhuǎn)動臂之間的最小距離小于每對第二轉(zhuǎn)動臂之間的最小距離,也即是與第一支撐板和第二支撐板之間的空間相比,第二支撐板和第三支撐板之間的空間較大。這樣有利于在折疊狀態(tài)下在第二支撐板和第三支撐板之間形成足夠容納柔性顯示面板的空間,從而減少支撐組件上的柔性顯示面板在彎折的過程中產(chǎn)生損傷的幾率,提高顯示裝置的可靠性。

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!