充能裝置及能量補給站的制作方法

本技術(shù)涉及能量補給,具體涉及一種充能裝置及能量補給站。

背景技術(shù):

1、隨著新能源車輛的技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用,車輛補充能源的方式有了更豐富的拓展,例如采用換電技術(shù)替代將電池固定安裝于車輛上的技術(shù),又例如采用氫氣作為燃料的新能源車輛上的儲氫瓶可快速更換等。然而無論是采用電能或者氫能作為能源給車輛提供動力,由于運用場景的需求不同,目前存在的補能接口并不統(tǒng)一,例如,在重卡換電領(lǐng)域。

2、目前,重卡換電電池系統(tǒng)的電氣接口主要有單連接器和四連接器兩種模式。對于一個同時服務(wù)四連接器和單連接器電池更換的重卡換電站,目前(普遍)采用四連接器和單連接器兩種充電架模式,兩種充電架各按一定數(shù)量分區(qū)配置,兩個充電架彼此獨立。

3、此方案存在以下問題:

4、1、市場現(xiàn)有的充電架單臺只能適配一種電池,因此換電站要同時配置兩種充電架來滿足市場需求,這勢必導致?lián)Q電站充電架數(shù)量的增加,使換電站空間、配電容量、投資成本等增加。

5、2、目前換電站運營環(huán)境和重卡工作環(huán)境較差,換電電池經(jīng)常帶有污水、塵土等,在換電過程中會對架載機連接器接頭連接處造成污染或損壞,影響其功能。

技術(shù)實現(xiàn)思路

1、本實用新型的目的是至少解決現(xiàn)有的充電架不能同時兼容四連接器和單連接器兩種充電模式的問題。該目的是通過以下技術(shù)方案實現(xiàn)的:

2、本實用新型提出了一種充能裝置,用于給設(shè)有能量入口的能量設(shè)備充能,所述充能裝置包括:

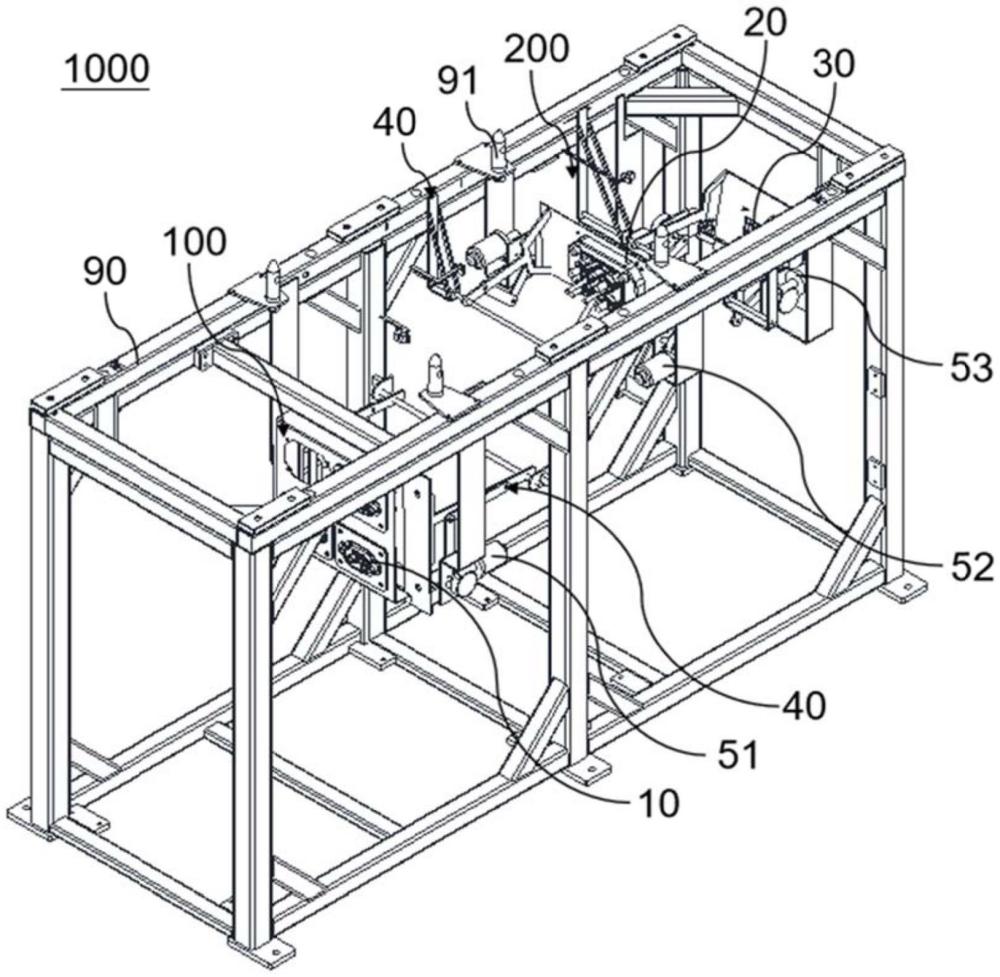

3、第一充能組件,所述第一充能組件具有第一接口;

4、第二充能組件,所述第二充能組件具有第二接口和冷卻液交換接口;

5、所述第一接口和所述第二接口均能夠與充能設(shè)備相連接,所述冷卻液交換接口能夠與熱管理系統(tǒng)相連通;

6、所述充能裝置具有第一狀態(tài)和第二狀態(tài),所述第一狀態(tài)下,所述第一充能組件被選擇并使所述第一接口與設(shè)有第一數(shù)量的能量入口的能量設(shè)備相連接;所述第二狀態(tài)下,所述第二充能組件被選擇并使所述第二接口與設(shè)有第二數(shù)量的能量入口的能量設(shè)備相連接,所述冷卻液交換接口與所述能量設(shè)備的冷卻液輸入接口相連通,其中,所述第一數(shù)量與所述第二數(shù)量不同。

7、本實用新型所述的充能裝置,包括第一充能組件和第二充能組件,其中,第一充能組件用于與設(shè)有第一數(shù)量的能量入口的能量設(shè)備相連接,第二充能組件用于與設(shè)有第二數(shù)量的能量入口的能量設(shè)備相連接,且第一充能組件和第二充能組件能夠被擇一選擇使用,從而使得該充能裝置能夠?qū)Σ煌愋偷哪芰吭O(shè)備進行單獨充能,有助于提高該充能裝置的適用性,以解決現(xiàn)有的充電架不能同時兼容四連接器和單連接器兩種充電模式的問題。

8、另外,根據(jù)本實用新型的充能裝置,還可具有如下附加的技術(shù)特征:

9、在本實用新型的一些實施例中,所述第一充能組件包括第一底座,所述第一底座上設(shè)置有所述第一接口;

10、所述第二充能組件包括第二底座和第三底座,所述第二底座和所述第三底座間隔設(shè)置,所述第二底座上設(shè)置有所述第二接口,所述第三底座上設(shè)置有所述冷卻液交換接口。

11、在本實用新型的一些實施例中,所述充能裝置還包括支撐架,所述第一底座、所述第二底座和所述第三底座均可活動地設(shè)置在所述支撐架上。

12、在本實用新型的一些實施例中,所述第一底座、所述第二底座和所述第三底座均可轉(zhuǎn)動地設(shè)置在所述支撐架上,以使所述第一充能組件具有第一工作位置和第一避讓位置,所述第二充能組件具有第二工作位置和第二避讓位置;

13、所述第一狀態(tài)下,所述第一充能組件處于第一工作位置,所述第二充能組件處于第二避讓位置,所述第二狀態(tài)下,所述第一充能組件處于第一避讓位置,所述第二充能組件處于第二工作位置。

14、在本實用新型的一些實施例中,所述充能裝置還包括:

15、第一驅(qū)動件,所述第一驅(qū)動件設(shè)置在所述支撐架上,所述第一驅(qū)動件用于驅(qū)使所述第一充能組件在所述第一工作位置和所述第一避讓位置之間切換;

16、第二驅(qū)動件,所述第二驅(qū)動件設(shè)置在所述支撐架上,所述第二驅(qū)動件用于驅(qū)使所述第二底座移動;

17、第三驅(qū)動件,所述第三驅(qū)動件設(shè)置在所述支撐架上,所述第三驅(qū)動件用于驅(qū)使所述第三底座移動,所述第三驅(qū)動件與所述第二驅(qū)動件配合驅(qū)使所述第二充能組件在所述第二工作位置和所述第二避讓位置之間切換。

18、在本實用新型的一些實施例中,所述第一充能組件位于所述第一工作位置時,所述第一接口具有第一朝向,所述第二接口具有第三朝向,所述冷卻液交換接口具有第四朝向,所述第一朝向與所述第三朝向呈角度設(shè)置,所述第一朝向與所述第四朝向呈角度設(shè)置;

19、所述第一充能組件位于所述第一避讓位置時,所述第一接口具有第二朝向,所述第二朝向與所述第一朝向呈角度設(shè)置,且所述第一充能組件位于所述第一避讓位置時,所述第二接口的朝向和所述冷卻液交換接口的朝向與所述第一朝向相同。

20、在本實用新型的一些實施例中,所述第一朝向與所述第二朝向之間具有第一夾角,所述第一夾角為直角或鈍角;

21、和/或,所述第一朝向與所述第三朝向之間具有第二夾角,所述第二夾角為直角或鈍角;

22、和/或,所述第一朝向與所述第四朝向之間具有第三夾角,所述第三夾角為直角或鈍角。

23、在本實用新型的一些實施例中,所述充能裝置還包括間隔設(shè)置在所述支撐架上的第一限位件、第二限位件和第三限位件,當所述第一充能組件位于所述第一工作位置時,所述第一限位件與所述第一底座抵接;當所述第二充能組件處于所述第二工作位置時,所述第二限位件與所述第二底座抵接,所述第三限位件與所述第三底座抵接。

24、在本實用新型的一些實施例中,所述支撐架上設(shè)置有第一導向裝置,所述第一導向裝置用于與所述能量設(shè)備配合連接。

25、本實用新型還提出了一種能量補給站,包括:

26、如本實用新型所述的充能裝置;

27、充能設(shè)備,所述充能設(shè)備與所述第一接口和所述第二接口相連接;

28、熱管理系統(tǒng),所述熱管理系統(tǒng)與所述充能裝置的冷卻液交換接口相連通。

29、相對于現(xiàn)有技術(shù),本實用新型提出的能量補給站具有上述充能裝置所具備的技術(shù)優(yōu)勢,在此將不再贅述。

技術(shù)特征:

1.一種充能裝置,用于給設(shè)有能量入口的能量設(shè)備充能,其特征在于,所述充能裝置包括:

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的充能裝置,其特征在于,所述第一充能組件包括第一底座,所述第一底座上設(shè)置有所述第一接口;

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的充能裝置,其特征在于,所述充能裝置還包括支撐架,所述第一底座、所述第二底座和所述第三底座均可活動地設(shè)置在所述支撐架上。

4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的充能裝置,其特征在于,所述第一底座、所述第二底座和所述第三底座均可轉(zhuǎn)動地設(shè)置在所述支撐架上,以使所述第一充能組件具有第一工作位置和第一避讓位置,所述第二充能組件具有第二工作位置和第二避讓位置;

5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的充能裝置,其特征在于,所述充能裝置還包括:

6.根據(jù)權(quán)利要求4所述的充能裝置,其特征在于,所述第一充能組件位于所述第一工作位置時,所述第一接口具有第一朝向,所述第二接口具有第三朝向,所述冷卻液交換接口具有第四朝向,所述第一朝向與所述第三朝向呈角度設(shè)置,所述第一朝向與所述第四朝向呈角度設(shè)置;

7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的充能裝置,其特征在于,所述第一朝向與所述第二朝向之間具有第一夾角,所述第一夾角為直角或鈍角;

8.根據(jù)權(quán)利要求4所述的充能裝置,其特征在于,所述充能裝置還包括間隔設(shè)置在所述支撐架上的第一限位件、第二限位件和第三限位件,當所述第一充能組件位于所述第一工作位置時,所述第一限位件與所述第一底座抵接;當所述第二充能組件處于所述第二工作位置時,所述第二限位件與所述第二底座抵接,所述第三限位件與所述第三底座抵接。

9.根據(jù)權(quán)利要求3所述的充能裝置,其特征在于,所述支撐架上設(shè)置有第一導向裝置,所述第一導向裝置用于與所述能量設(shè)備配合連接。

10.一種能量補給站,其特征在于,所述能量補給站包括:

技術(shù)總結(jié)

本技術(shù)具體涉及一種充能裝置及能量補給站,充能裝置用于給能量設(shè)備充能,其包括第一充能組件和第二充能組件。第一充能組件具有第一接口,第二充能組件具有第二接口和冷卻液交換接口。第一接口和第二接口均能夠與充能設(shè)備相連接,冷卻液交換接口能夠與熱管理系統(tǒng)相連通。充能裝置處于第一狀態(tài)下,第一充能組件被選擇并使第一接口與設(shè)有第一數(shù)量的能量入口的能量設(shè)備相連接;充能裝置處于第二狀態(tài)下,第二充能組件被選擇并使第二接口與設(shè)有第二數(shù)量的能量入口的能量設(shè)備相連接,冷卻液交換接口與冷卻液輸入接口相連通,第一數(shù)量與第二數(shù)量不同。本技術(shù)所述的充能裝置,能夠?qū)Σ煌愋偷哪芰吭O(shè)備進行充能,有助于提高充能裝置的適用性。

技術(shù)研發(fā)人員:李立國,張森,孫松偉,張振軍,張玉良

受保護的技術(shù)使用者:四川智鋰智慧能源科技有限公司

技術(shù)研發(fā)日:20240705

技術(shù)公布日:2025/4/28

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!