車輛轉向裝置用中間軸的制作方法

本技術涉及一種車輛轉向裝置用中間軸,更詳細地說,涉及具有雙萬向節的車輛轉向裝置用中間軸。

背景技術:

1、通常,從車輛的車室內的駕駛座至前方配置構成車輛的轉向裝置的方向盤。

2、所述方向盤是供駕駛員用手抓握進行旋轉以調整所述車輛的行駛方向的結構。即,駕駛人員在車輛行駛中要向左側調整車輛的行駛方向的情況下,向左側旋轉所述方向盤;要向右側調整車輛的行駛方向的情況下,向右側旋轉所述方向盤。

3、所述方向盤結合于轉向軸的上端部,在用于左右移動左右側拉桿的轉向齒輪設置用于輔助所述方向盤的轉向力的動力轉向裝置,所述轉向軸的下端部與所述動力轉向裝置的上端部通過中間軸連接。

4、圖1是示出根據現有技術的具有中間軸的車輛的轉向裝置的圖。

5、參照圖1,根據現有技術的車輛的轉向裝置由轉向柱10、轉向軸20、中間軸30、動力轉向裝置40與轉向齒輪50構成。

6、在轉向柱10的外周設置支架,所述支架結合于車身來支撐轉向柱10。轉向柱10可旋轉地支撐轉向軸20。

7、轉向軸20為上下貫通轉向柱10。轉向軸20的上端向轉向柱10的上端突出配置,轉向軸20的下端向轉向柱10的下端突出配置。

8、在轉向軸20的上端結合所述方向盤(未示出),所述方向盤為供駕駛人員用手抓握以向左側或者右側旋轉來轉向車輛的車輪。

9、轉向軸20的下端通過第一萬向節34與中間軸30結合。即,中間軸30的上端通過第一萬向節34與轉向軸20的下端結合。

10、中間軸30的下端與動力轉向裝置40的輸入軸結合。動力轉向裝置40的輸入軸向動力轉向裝置40的上端突出配置,可結合于中間軸30的下端。

11、中間軸30由配置在轉向軸20側驅動軸31、32與配置在動力轉向裝置40側的從動軸33構成。驅動軸31、32及從動軸33通過第二萬向節35相互結合。

12、驅動軸31、32由能夠以軸方向滑動的兩個部分構成,進而能夠以軸方向改變長度。即,驅動軸31、32由滑動管31及滑動軸32構成,設置成滑動軸32的一端部插入到滑動管31的內部能夠以軸方向進行滑移。通過滑動軸32的一端部在滑動管31內以軸方向進行滑移,對于驅動軸31、32能夠以軸方向改變長度的同時吸收向所述方向盤傳遞的振動。

13、滑動管31的上端通過第一萬向節34與轉向軸20的下端結合,滑動軸32的上端部通過滑動管31的下端插入配置在滑動管31的內部,滑動軸32的下端通過第二萬向節35與從動軸33的上端結合,動力轉向裝置40的輸入軸通過從動軸33的下端插入到從動軸33的內部來與從動軸33結合。

14、在動力轉向裝置40的下端突出配置小齒輪軸(未示出)。在所述小齒輪軸的外周形成小齒輪(未示出)。所述小齒輪軸插入到轉向齒輪50的外殼51內部,在這種狀態下所述小齒輪與形成在齒條桿52的齒條(未示出)嚙合,其中所述齒條桿52在轉向齒輪50的外殼51內部可左右移動地配置。

15、在齒條桿52的左右兩端分別結合拉桿53、54。拉桿53、54由左側拉桿53與右側拉桿54構成,所述左側拉桿53連接于左側車輪的轉向節,所述右側拉桿54連接于右側車輪的轉向節。

16、在所述小齒輪軸向一方向旋轉的情況下,齒條桿52向左側進行直線移動,據此左側拉桿53及右側拉桿54向左側進行直線移動,向左側旋轉分別結合于左右側車輪的轉向節,據此向左側轉向左右側車輪。

17、另外,在所述小齒輪軸向另一方向旋轉的情況下,齒條桿52向右側進行直線移動,據此左側拉桿53及右側拉桿54向右側進行直線移動,向右側旋轉分別結合于左右側車輪的所述轉向節,據此向右側轉向左右側車輪。

18、另一方面,近來也在所述中間軸設置雙萬向節。

19、例如,韓國公開專利公報第10-2018-0082178號(2018.07.18;以下,稱為“現有技術”)公開了在所述中間軸設置所述雙萬向節的技術,即“轉向柱用鋁萬向節”。

20、所述現有技術構成為,使所述雙萬向節連接所述從動軸與所述動力轉向裝置。然而,在制造所述中間軸的廠商與制造所述動力轉向裝置的廠商不同的情況下,所述現有技術存在將在所述中間軸的所述從動軸配置的所述雙萬向節連接于所述動力轉向裝置的工作并不容易的問題。

21、另外,所述現有技術為,為了對于所述動力轉向裝置的輸入軸以預定角度配置所述從動軸而在所述雙萬向節配置球面軸承,但是所述球面軸承的內輪的旋轉角不大,限制所述從動軸的彎曲角度,因此存在可安裝所述中間軸的車種受限的問題。

22、另外,所述現有技術為,在構成所述中間軸的上端部的滑動管設置內軸、橡膠襯套、外管及脫離套,以衰減從車輪傳遞的振動,但是與所述車輪接近配置的所述從動軸由單一軸構成,因此也存在無法防止從所述車輪傳遞的振動傳遞于所述中間軸的問題。

技術實現思路

1、(要解決的問題)

2、本實用新型的技術課題在于,提供一種車輛轉向裝置用中間軸,將雙萬向節配置在驅動軸及從動軸之間,進而與動力轉向裝置容易組裝,不僅如此,中間軸的彎曲角度范圍變大,因此可安裝在各種車種。

3、本實用新型的另一技術課題在于,提供如下的車輛轉向裝置用中間軸:使從動軸具有振動衰減功能,進而可從根本上衰減從車輪向中間軸傳遞的振動。

4、本實用新型的技術課題不限于在以上提及的課題,而未提及的其他課題,所屬技術領域的技術人員可從以下的記載中明確理解。

5、(解決問題的手段)

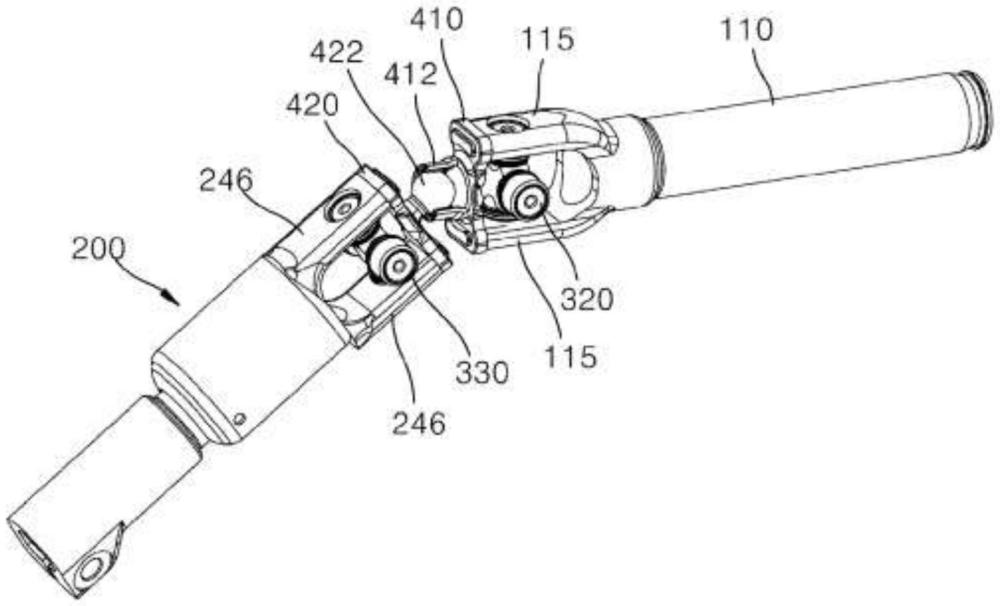

6、為了達成所述課題,根據本實用新型的車輛轉向裝置用中間軸由驅動軸、從動軸及雙萬向節構成。所述驅動軸的一端部與轉向軸連接。在所述驅動軸的另一端部形成第一萬向節結合部。所述從動軸的一端部連接于動力轉向裝置。在所述從動軸的另一端部形成第二萬向節結合部。所述雙萬向節連接所述第一萬向節結合部及所述第二萬向節結合部。

7、在根據本實用新型的車輛轉向裝置用中間軸還可構成第一軸角度設定部件及第二軸角度設定部件。所述第一軸角度設定部件可結合于所述第一萬向節結合部及所述第二萬向節結合部中的任意一個。在所述第一軸角度設定部件能夠以軸方向突出形成插口。所述插口可配置在所述雙萬向節的內部。所述第二軸角度設定部件可結合于所述第一萬向節結合部及所述第二萬向節結合部中的另一個。在所述第二軸角度設定部件中球形的球部能夠以軸方向突出形成。所述球部插入于所述插口并且可旋轉地進行結合。

8、在所述插口內可配置與所述球部接觸的襯套。

9、所述雙萬向節可由萬向節主體、第一十字軸、第二十字軸構成。在所述萬向節主體的一端部可形成第三萬向節結合部。在所述萬向節主體的另一端部可形成第四萬向節結合部。所述第一十字軸可形成為十字形。所述第一十字軸可旋轉地連接所述第一萬向節結合部及所述第三萬向節結合部。所述第二十字軸可形成為十字形。所述第二十字軸為可旋轉地連接所述第二萬向節結合部及所述第四萬向節結合部。所述插口可配置在所述萬向節主體的內部。

10、所述驅動軸可由滑動管及滑動軸構成。所述滑動管能夠以軸方向延伸。所述滑動軸能夠以軸方向延伸。所述滑動軸的一端部插入于所述滑動管,所述滑動軸為以軸方向可滑動地結合于所述滑動管。所述第一萬向節結合部可形成在所述滑動管及所述滑動軸中的任意一個。

11、所述從動軸可由內軸、橡膠襯套、外管及脫離套構成。所述內軸的一端部可結合于所述動力轉向裝置。所述橡膠襯套可包圍所述內軸的另一端部外周。所述外管可包圍所述橡膠襯套的外周。所述脫離套可包圍所述外管的外周。在所述脫離套可形成所述第二萬向節結合部。

12、在所述內軸的另一端部外周以圓周方向可相互間隔形成以軸方向延伸的圓弧形的多個第一花鍵槽。在所述橡膠襯套的內周以軸方向延伸形成圓弧形的多個第一花鍵突起,所述多個第一花鍵突起分別與所述多個第一花鍵槽結合。在所述橡膠襯套的外周以軸方向延伸的圓弧形的多個第二花鍵槽可形成在分別與所述多個第一花鍵突起相對應的位置。在所述外管的內周以軸方向可延伸形成圓弧形的多個第二花鍵突起,所述多個第二花鍵突起分別與所述多個第二花鍵槽結合。在所述外管的外周可形成以軸方向延伸的至少一個第一平面部。在所述脫離套的內周能夠以軸方向延伸形成至少一個第二平面部,所述第二平面部與所述至少一個第一平面部接觸。

13、在所述脫離套的內周中,在所述至少一個第二平面部的兩端形成以軸方向延伸的圓弧形的凹槽。

14、在所述第一萬向節結合部及所述第二萬向節結合部中的任意一個的末端可形成第一結合突起。在所述第一軸角度設定部件可形成第一結合孔,在所述第一結合孔插入并結合所述第一結合突起。在所述第一萬向節結合部及所述第二萬向節結合部中的另一個的末端可形成第二結合突起。在所述第二軸角度設定部件可形成第二結合孔,在所述第二結合孔插入并結合所述第二結合突起。

15、所述襯套可形成為兩端開口的圓柱形。在所述襯套的一端可形成多個鉤突起。所述多個鉤突起可卡在形成在所述插口的內周面的鉤槽。所述多個鉤突起能夠以圓周方向相互間隔形成。在所述襯套的另一端可形成多個卡扣突起。所述多個卡扣突起形成在與所述多個鉤突起之間相對應的部分。所述多個卡扣突起可卡在所述插口的前端。所述多個卡扣突起能夠以圓周方向相互間隔形成。

16、在所述襯套的外周面能夠以軸方向延長形成切口槽。所述切口槽可形成在與所述多個卡扣突起相對應的部分。

17、其他實施例的具體項包括于詳細說明及附圖中。

18、(實用新型的效果)

19、根據本實用新型的車輛轉向裝置用中間軸為,由于雙萬向節配置在驅動軸及從動軸之間,因此具有與動力轉向裝置容易組裝的效果。

20、另外,根據本實用新型的車輛轉向裝置用中間軸為,由于在第一軸角度設定部件的插口插入第二軸角度設定部件的球部并且可旋轉地進行結合,因此相比于現有的球面軸承,可增大所述球部的旋轉角度范圍更大,據此驅動軸及從動軸的彎曲角度范圍變大,因此也具有可安裝在各種車種的效果。

21、另外,根據本實用新型的車輛轉向裝置用中間軸為,構成下端部的從動軸由內軸、橡膠襯套、外管及脫離套構成,因此也具有可從根本上衰減從車輪向中間軸傳遞的振動的效果。

22、本實用新型的效果不限于在以上提及的效果,而未提及的其他效果,所屬領域的技術人員可從權利要求書的記載中的明確理解。

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!