一種提升既有建筑抗震韌性的調(diào)諧自復位墻結構體系

本發(fā)明屬于抗震結構體系,涉及一種提升既有建筑抗震韌性的調(diào)諧自復位墻結構體系。

背景技術:

1、建筑物在遭受自然災害、人為破壞等外部沖擊后,仍能保持一定的功能完整性和安全性,同時具備快速恢復和適應性的能力十分重要。近年來,地震災害多發(fā),傳統(tǒng)抗震建筑結構在地震作用下可能損傷嚴重,震后修復成本高。基于近期震害經(jīng)驗,當前的抗震設計方法面臨以下現(xiàn)實問題:

2、(1)傳統(tǒng)的抗震技術主要采用加強柱、梁、節(jié)點等方法,但這些方法無法保證建筑抗震韌性;

3、(2)傳統(tǒng)的調(diào)諧技術主要是調(diào)諧質(zhì)量阻尼器,一般安裝于結構頂部,但其對結構地震響應的控制一般效果有限。

4、專利cn106948637a公開了一種含自復位可動子結構的減震系統(tǒng),包括主結構和可動子結構,可動子結構上部與主結構通過提供扭轉(zhuǎn)或平移剛度的節(jié)點連接,可動子結構底部通過耗能部件連接于地面。但該專利的耗能方式較為單一,對不同地震作用的適應性有限,且可動子結構擺動過大時難以恢復至原位,地震后需要重新修復。

5、專利cn112982730a公開了一種具有調(diào)諧-搖擺-摩擦復合分級耗能功能的自復位墻體,由預制墻、鋼絞線、金屬橡膠長墊塊、金屬橡膠短墊塊、空氣彈簧、滑動鉸支座、弧形摩擦耗能裝置共同組成;預制墻底部通過滑動鉸支座實現(xiàn)鉸接并由空氣彈簧提供側(cè)向剛度,通過調(diào)整空氣彈簧提供的側(cè)向剛度將預制墻的搖擺頻率控制在主體結構頻率附近,從而發(fā)揮耗能減震作用;當?shù)卣鹱饔幂^小時,由預制墻構成的調(diào)諧質(zhì)量阻尼器進行搖擺耗能減震;當?shù)卣鹱饔幂^大時,在預制墻搖擺耗能的同時,弧形摩擦耗能裝置中的摩擦片相互接觸開始發(fā)揮摩擦耗能作用。但該專利的結構較為復雜,涉及鋼絞線、滑動鉸支座、金屬橡膠墊塊、空氣彈簧,以及各型金屬板、弧形摩擦片、弧形光滑片等組成的弧形摩擦耗能裝置等多重連接裝置,且對不同地震作用的適應性有限。

技術實現(xiàn)思路

1、本發(fā)明的目的就是為了克服上述現(xiàn)有技術存在的至少一種缺陷而提供一種提升既有建筑抗震韌性的調(diào)諧自復位墻結構體系,本發(fā)明提高既有建筑在地震作用下的抗震韌性,降低地震對建筑結構的破壞,實現(xiàn)墻體在地震后的自動復位。

2、本發(fā)明的目的可以通過以下技術方案來實現(xiàn):

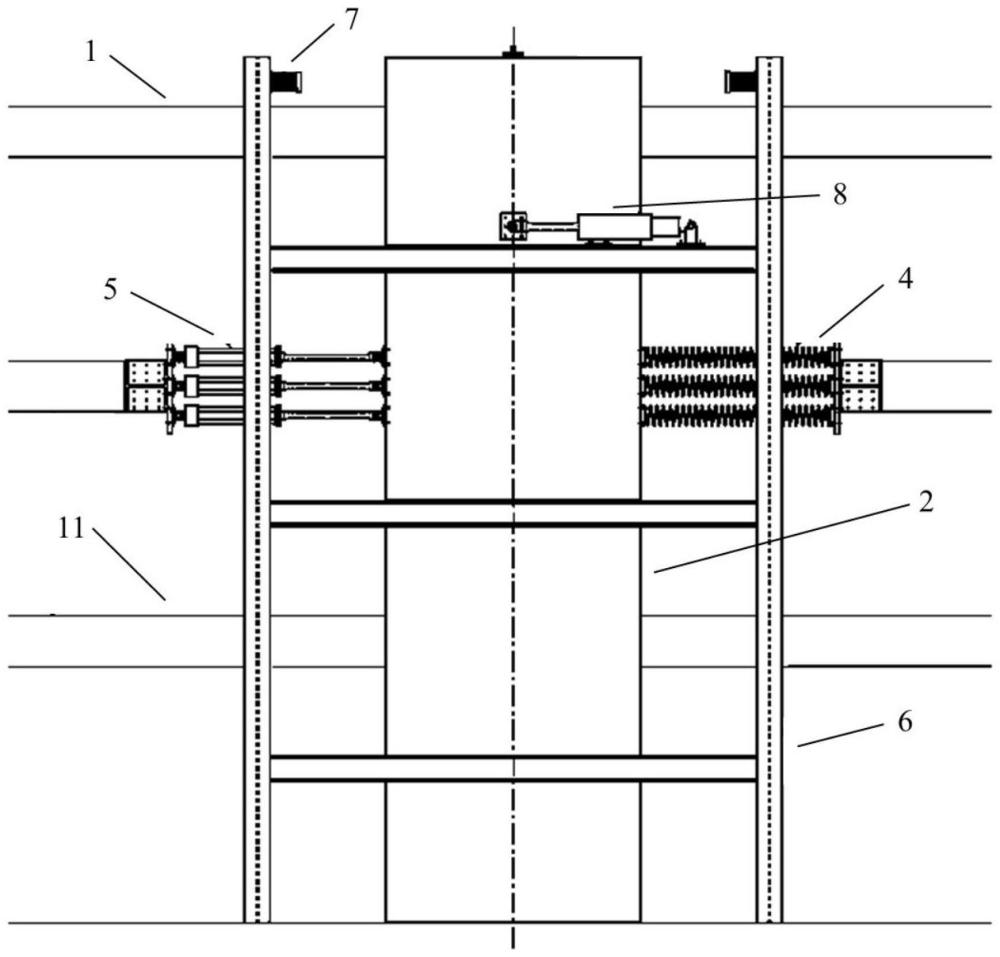

3、本發(fā)明的技術方案之一在于,提供一種提升既有建筑抗震韌性的調(diào)諧自復位墻結構體系,該體系包括自復位墻、線性粘彈性裝置、保護框架、緩沖元件和附加阻尼元件,所述自復位墻為主體結構的外部子結構,與主體結構并行連接,所述自復位墻通過預應力筋與主體結構的基礎連接,所述自復位墻的底部于外側(cè)設置有保護框架,該保護框架固定于主體結構的基礎上,所述保護框架防止自復位墻傾覆和擺動過大,確保線性粘彈性裝置始終保持在線性彈性范圍內(nèi),所述自復位墻的兩側(cè)通過線性粘彈性裝置與主體結構的樓板連接,這種連接方式允許自復位墻在地震作用下相對于主體結構獨立自復位,從而吸收和耗散地震能量,所述線性粘彈性裝置允許自復位墻在自復位時產(chǎn)生阻尼力,有助于減少自復位墻的自復位幅度,同時提供必要的能量耗散,所述線性粘彈性裝置采用可變慣容元件、可變剛度元件、可變阻尼元件中的一種或多種并聯(lián),所述可變慣容元件附著于自復位墻上,用于增強調(diào)諧自復位墻結構體系的慣性效應,顯著提高了調(diào)諧自復位墻結構體系的額外慣性,使調(diào)諧自復位墻結構體系在地震作用下能夠產(chǎn)生更大的慣性力,從而提高調(diào)諧自復位墻結構在地震作用下的動態(tài)響應能力,進一步吸收和耗散地震能量,所述可變剛度元件通過調(diào)整剛度值來適應不同的地震作用和建筑結構需求,從而優(yōu)化調(diào)諧自復位墻結構體系的性能,所述可變阻尼元件通過調(diào)整阻尼系數(shù)來控制自復位墻的振動幅度,減少能量的傳遞,從而提高結構的抗震性能,所述保護框架的內(nèi)側(cè)設置有緩沖元件,該緩沖元件防止自復位墻過度行程,確保線性粘彈性裝置保持在線性彈性范圍內(nèi),這對于帶有鉸接連接的自復位墻尤其重要,因為如果線性粘彈性裝置失效,所述自復位墻的穩(wěn)定性將受到威脅,所述自復位墻通過附加阻尼元件與保護框架連接,可以提供額外的支撐和穩(wěn)定性,確保自復位墻在地震作用下能夠平穩(wěn)地復位。

4、作為優(yōu)選的技術方案,所述保護框架的寬度大于自復位墻,可以提供更大的支撐面積,從而提高整個結構的穩(wěn)定性和承載能力。

5、進一步地,所述自復位墻的兩側(cè)對稱于非設置保護框架的部分通過多種豎直并聯(lián)的可變慣容元件、可變剛度元件或可變阻尼元件與主體結構的樓板水平連接,可以提供多樣化的調(diào)節(jié)選項,以適應不同的地震作用和建筑結構需求。

6、進一步地,所述自復位墻的一側(cè)于設置保護框架的部分通過一種可變慣容元件、可變剛度元件或可變阻尼元件與主體結構的樓板水平連接,另一側(cè)于設置保護框架的部分通過另一種可變慣容元件、可變剛度元件或可變阻尼元件與主體結構的樓板水平連接,可以提供多樣化的調(diào)節(jié)選項,以適應不同的地震作用和建筑結構需求。

7、進一步地,所述保護框架的豎架內(nèi)側(cè)設置有緩沖元件,可以防止自復位墻過度行程,確保連接線性粘彈性裝置保持在其線性彈性范圍內(nèi),從而提高結構的抗震性能,并且可以提供額外的支撐和穩(wěn)定性,確保自復位墻在地震作用下能夠平穩(wěn)地復位,所述附加阻尼元件的輸出端與自復位墻的中央固定連接,固定端與保護框架的橫架固定連接,這種輸出端連接自復位墻的設計,有助于提高自復位墻的穩(wěn)定性和抗震性能。

8、進一步地,所述保護框架的橫架位于相鄰主體結構的樓板之間,可以確保自復位墻在地震作用下能夠平穩(wěn)地復位,同時減少對主體結構的影響,設置附加阻尼元件的保護框架的橫架與于保護框架內(nèi)設置線性粘彈性裝置的主體結構的樓板相鄰。

9、進一步地,所述可變剛度元件的兩端分別與自復位墻的一側(cè)以及主體結構的樓板固定連接,所述可變慣容元件或可變阻尼元件的輸出端與自復位墻的一側(cè)固定連接,固定端與主體結構的樓板固定連接,這種輸出端連接自復位墻的設計,有助于提高自復位墻的穩(wěn)定性和抗震性能。

10、進一步地,所述可變慣容元件選自齒條-從動輪-飛輪慣容器、滾珠絲杠慣容器、電磁阻尼器或流體阻尼器,通過產(chǎn)生與端點之間的相對加速度成比例的阻力來顯著增強墻的慣性,能夠根據(jù)地震響應情況實時調(diào)整慣容系數(shù),以優(yōu)化調(diào)諧自復位墻結構體系的性能,使其更好地適應不同的地震作用和建筑結構需求。

11、進一步地,所述可變剛度元件選自彈簧或磁流變彈性體,能夠根據(jù)地震響應情況實時調(diào)整剛度值,以優(yōu)化調(diào)諧自復位墻結構體系的性能,使其更好地適應不同的地震作用和建筑結構需求。

12、進一步地,所述可變阻尼元件選自油阻尼器、電渦流阻尼器或磁流變阻尼器,能夠根據(jù)地震響應情況實時調(diào)整阻尼系數(shù),以優(yōu)化調(diào)諧自復位墻結構體系的性能,使其更好地適應不同的地震作用和建筑結構需求。

13、進一步地,所述緩沖元件選自橡膠式緩沖器、金屬彈簧式緩沖器或空氣式緩沖器,所述附加阻尼元件選自粘滯阻尼器或空氣彈簧。

14、作為優(yōu)選的技術方案,所述自復位墻的形狀、高度和連接可以根據(jù)具體的建筑結構和地震作用進行調(diào)整,以達到所需最佳的控制性能,同時不顯著影響建筑的美觀和功能。

15、作為優(yōu)選的技術方案,所述自復位墻與主體結構的樓板的連接位置根據(jù)建筑結構特點和抗震需求進行選擇,以達到最佳的抗震韌性提升效果。

16、作為優(yōu)選的技術方案,所述自復位墻采用高強度、高韌性材料制成,所述高強度、高韌性材料選自鋼材、鋼筋混凝土、纖維增強復合材料(frp)或高性能混凝土,以滿足抗震和自復位的要求,并確保足夠的強度和剛度,同時保持適當?shù)馁|(zhì)量以提供所需的慣性效應。

17、作為優(yōu)選的技術方案,所述保護框架的材質(zhì)選自鋼材、木材或混凝土。

18、與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明具有以下有益效果:

19、(1)與傳統(tǒng)建筑結構或其他自復位設計的墻體結構相比,本發(fā)明中,通過自復位墻結構體系的設計,實現(xiàn)了更大質(zhì)量的轉(zhuǎn)移效果;調(diào)諧自復位墻結構體系提供了一個包含更大質(zhì)量的巨大潛力,這些質(zhì)量被轉(zhuǎn)移到基礎上而非主體結構上;這突出了調(diào)諧自復位墻結構體系作為一種有效的替代探測中層結構的地震儀擬合技術的潛力,增強結構的耐震性;調(diào)諧自復位墻結構體系能夠通過自復位墻的動態(tài)響應來吸收和耗散地震能量,從而減少地震對主體結構的影響,起到類似于地震儀的作用;

20、(2)本發(fā)明中,通過線性粘彈性裝置與主體結構的樓板連接,實現(xiàn)抗震韌性的效果;線性粘彈性裝置允許自復位墻在地震作用下相對于主體結構獨立自復位,從而吸收和耗散地震能量;通過將調(diào)諧自復位墻結構集成到既有建筑中,可以顯著提高建筑在地震作用下的抗震韌性;

21、(3)本發(fā)明中,通過附加阻尼元件與保護框架的連接,確保了墻體在地震后的穩(wěn)定性和快速恢復能力,實現(xiàn)了自動復位的效果;調(diào)諧自復位墻結構體系的設計允許墻體在地震后自動復位,減少了地震后的修復工作;

22、(4)本發(fā)明中,調(diào)諧自復位墻結構通過調(diào)諧、消能減震和自復位等多種手段控制主體結構的地震響應,將振動能量從主體結構轉(zhuǎn)移到調(diào)諧自復位墻,實現(xiàn)抗震韌性的提升;這種效果是通過保護框架、緩沖元件和附加阻尼元件的協(xié)同作用實現(xiàn)的,確保了自復位墻在地震過程中的穩(wěn)定性和靈活性;可變慣容元件、可變剛度元件和可變阻尼元件的材質(zhì)和設計可以根據(jù)具體的建筑結構和地震作用進行調(diào)整,以達到最佳的控制性能。

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!