一種窗框連接縫用防水裝置的制作方法

本技術涉及填縫防水領域,具體涉及一種窗框連接縫用防水裝置。

背景技術:

1、在門窗安裝項目中,填充門窗縫隙是一個至關重要的步驟。目前,水泥和發(fā)泡膠是兩種常見的窗框與墻體間的填充材料。由于水泥用量較大且施工時間較長,容易因熱脹冷縮而產(chǎn)生伸縮縫,且因需要美觀后續(xù)要進行美縫處理,較為麻煩。而發(fā)泡膠的施工過程更為便捷且省時,因此多用發(fā)泡膠來填充縫隙,但是發(fā)泡膠在開放空氣環(huán)境下長期使用容易遭受陽光、雨雪等天氣因素的影響,容易被氧化,其耐候性較差,這樣縫隙處容易積水甚至滲透到窗框內(nèi)部,影響用戶使用。因此,需要提供一種結(jié)構(gòu)簡單,有效填充縫隙避免積水的窗框連接縫用防水裝置。

技術實現(xiàn)思路

1、為解決現(xiàn)有技術存在的不足,本實用新型提供了一種新型的窗框連接縫用防水裝置,以解決現(xiàn)有的門窗框縫隙不易填充及積水的問題。

2、為實現(xiàn)上述目的,本實用新型所采用了下述的技術方案:

3、一種窗框連接縫用防水裝置,用于填充門窗縫隙,包括連接體、第一支撐體和第二支撐體,所述第一支撐體和第二支撐體分別與所述連接體的兩側(cè)連接;

4、所述第一支撐體包括基體,所述基體的頂部的上側(cè)沿其自身長度方向設置形變條,所述形變條沿其自身長度方向貫穿設置形變孔,所述形變條上開設有第一連通孔、第二連通孔和第三連通孔,所述第一連通孔、第二連通孔和第三連通孔均與所述形變孔連通;

5、所述基體的外側(cè)的中部設置支撐臂,所述支撐臂向上彎曲并延伸,延伸部分的端部與所述基體的頂部的下側(cè)接觸,所述支撐臂與所述基體圍成支撐腔,所述支撐腔通過所述第二連通孔與所述形變孔連通;所述基體的下部向外彎曲,形成弧形支撐部。

6、進一步的,所述基體的頂部的下側(cè)設置卡扣,所述支撐臂的延伸部分的端部設置與所述卡扣相適配的卡鉤,通過向所述基體的內(nèi)側(cè)方向壓迫所述卡鉤,使所述卡鉤扣入所述卡扣,以將所述支撐臂與所述基體的頂部的下側(cè)連接。

7、進一步的,所述基體為“7”字形結(jié)構(gòu),分為橫向部分和豎向部分,所述形變條設置于所述橫向部分的上側(cè)面,所述卡扣設置于所述橫向部分的下側(cè)面,所述支撐臂設置于所述豎向部分的外側(cè)的中部。

8、進一步的,所述基體的橫向部分的下側(cè)面設置限位扣,所述限位扣位于所述卡扣遠離所述豎向部分的一側(cè)。

9、進一步的,所述基體的橫向部分遠離所述豎向部分的一端,設置引流條,所述引流條向下傾斜設置。

10、進一步的,所述第一連通孔設置于所述形變條的外側(cè),所述第二連通孔設置于所述形變條的底部,所述第三連通孔設置于所述形變條的內(nèi)側(cè)。

11、進一步的,所述形變條沿其自身長度方向設置多個第二連通孔和第三連通孔,所述第二連通孔與所述第三連通孔錯位設置。

12、進一步的,所述第一連通孔的孔徑大于所述第二連通孔的孔徑,所述第二連通孔的孔徑大于所述第三連通孔的孔徑。

13、進一步的,所述連接體具有拐角,拐角的兩端分別與所述第一支撐體和第二支撐體連接,所述連接體的上部開設有與所述形變孔連通的第一連接孔,所述連接體的中部開設有與所述支撐腔連通的第二連接孔。

14、進一步的,所述連接體的頂部向外延伸,形成連接部,所述連接部內(nèi)轉(zhuǎn)動設置連接柱。

15、相對于現(xiàn)有技術的有益效果是,采用上述方案,本實用新型結(jié)構(gòu)簡單,先使基體的內(nèi)側(cè)對準門窗框的縫隙,將基體向著縫隙內(nèi)壓入,使形變條和弧形支撐部均向著基體的中部壓縮,以填充縫隙空間,基體由于受到縫隙的擠壓,使支撐臂向上翹起,與基體圍成三角形的支撐結(jié)構(gòu),以提高基體的支撐強度;之后通過第一連通孔注入防水膠,防水膠在壓縮后的形變孔中流動,并沿著第二連通孔流入由支撐臂與基體圍成的支撐腔內(nèi),以加強支撐臂與基體圍成的支撐結(jié)構(gòu);另外隨著形變孔中灌入一定的膠水后,部分膠水沿著第三連通孔流出,流出的部分膠水沿著基體的內(nèi)側(cè)引至弧形支撐部,進一步填充縫隙,并加強弧形支撐部與縫隙安裝面間的粘接,從而避免外部雨水沿著縫隙滲透,以實現(xiàn)門窗框縫隙的防水,具有很好的市場應用價值。

技術特征:

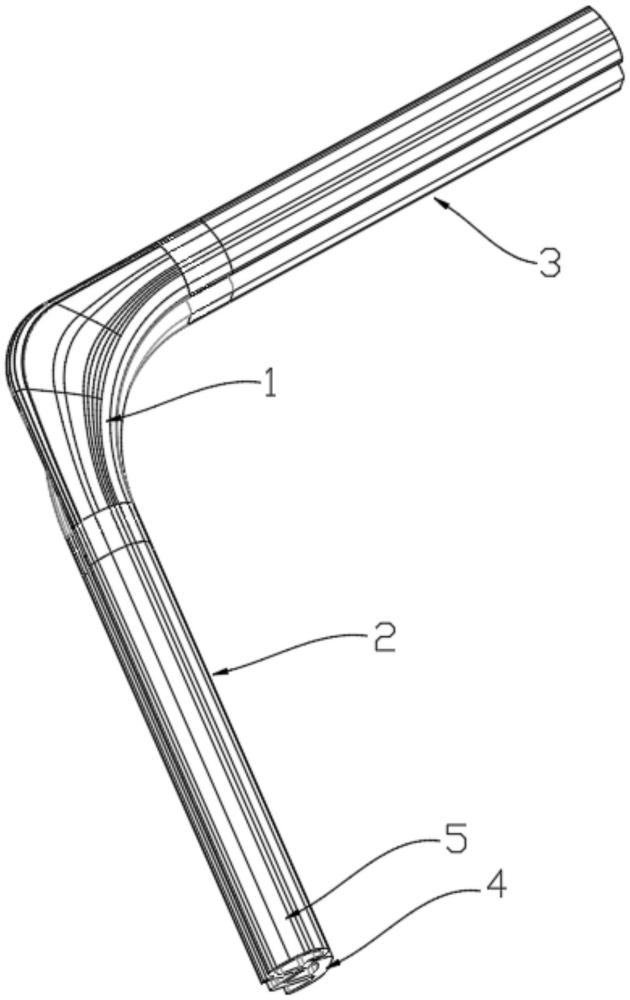

1.一種窗框連接縫用防水裝置,用于填充門窗縫隙,其特征在于:包括連接體(1)、第一支撐體(2)和第二支撐體(3),所述第一支撐體(2)和第二支撐體(3)分別與所述連接體(1)的兩側(cè)連接;

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的窗框連接縫用防水裝置,其特征在于,所述基體(4)的頂部的下側(cè)設置卡扣(44),所述支撐臂(41)的延伸部分的端部設置與所述卡扣(44)相適配的卡鉤(43),通過向所述基體(4)的內(nèi)側(cè)方向壓迫所述卡鉤(43),使所述卡鉤(43)扣入所述卡扣(44),以將所述支撐臂(41)與所述基體(4)的頂部的下側(cè)連接。

3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的窗框連接縫用防水裝置,其特征在于,所述基體(4)為“7”字形結(jié)構(gòu),分為橫向部分和豎向部分,所述形變條(5)設置于所述橫向部分的上側(cè)面,所述卡扣(44)設置于所述橫向部分的下側(cè)面,所述支撐臂(41)設置于所述豎向部分的外側(cè)的中部。

4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的窗框連接縫用防水裝置,其特征在于,所述基體(4)的橫向部分的下側(cè)面設置限位扣(45),所述限位扣(45)位于所述卡扣(44)遠離所述豎向部分的一側(cè)。

5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的窗框連接縫用防水裝置,其特征在于,所述基體(4)的橫向部分遠離所述豎向部分的一端,設置引流條(46),所述引流條(46)向下傾斜設置。

6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的窗框連接縫用防水裝置,其特征在于,所述第一連通孔(52)設置于所述形變條(5)的外側(cè),所述第二連通孔(53)設置于所述形變條(5)的底部,所述第三連通孔(54)設置于所述形變條(5)的內(nèi)側(cè)。

7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的窗框連接縫用防水裝置,其特征在于,所述形變條(5)沿其自身長度方向設置多個第二連通孔(53)和第三連通孔(54),所述第二連通孔(53)與所述第三連通孔(54)錯位設置。

8.根據(jù)權(quán)利要求6所述的窗框連接縫用防水裝置,其特征在于,所述第一連通孔(52)的孔徑大于所述第二連通孔(53)的孔徑,所述第二連通孔(53)的孔徑大于所述第三連通孔(54)的孔徑。

9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的窗框連接縫用防水裝置,其特征在于,所述連接體(1)具有拐角,拐角的兩端分別與所述第一支撐體(2)和第二支撐體(3)連接,所述連接體(1)的上部開設有與所述形變孔(51)連通的第一連接孔(11),所述連接體(1)的中部開設有與所述支撐腔連通的第二連接孔(12)。

10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的窗框連接縫用防水裝置,其特征在于,所述連接體(1)的頂部向外延伸,形成連接部(13),所述連接部(13)內(nèi)轉(zhuǎn)動設置連接柱(14)。

技術總結(jié)

本技術涉及填縫防水領域,并公開了一種窗框連接縫用防水裝置,包括連接體、第一支撐體和第二支撐體,第一支撐體和第二支撐體分別與連接體的兩側(cè)連接;第一支撐體包括基體,基體的頂部的上側(cè)沿其自身長度方向設置形變條,形變條沿其自身長度方向貫穿設置形變孔,形變條上開設有第一連通孔、第二連通孔和第三連通孔,第一連通孔、第二連通孔和第三連通孔均與形變孔連通;基體的外側(cè)的中部設置支撐臂,支撐臂向上彎曲并延伸,延伸部分的端部與基體的頂部的下側(cè)接觸,支撐臂與基體圍成支撐腔,支撐腔通過第二連通孔與形變孔連通;基體的下部向外彎曲,形成弧形支撐部。該方案結(jié)構(gòu)簡單,提高基體強度,有效填充縫隙避免積水。

技術研發(fā)人員:譚晚芳,范麗枚

受保護的技術使用者:深圳市聯(lián)合創(chuàng)藝建筑設計有限公司

技術研發(fā)日:20240627

技術公布日:2025/4/28

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!