摩擦攪拌接合方法以及蓄電池組與流程

本發(fā)明涉及一種摩擦攪拌接合方法以及通過摩擦攪拌接合方法形成的蓄電池組。

背景技術(shù):

1、作為將金屬部件彼此接合的方法,已知有摩擦攪拌接合(fsw:friction?stirwelding)。在該摩擦攪拌接合中,將兩個(gè)作為被接合部件的金屬部件彼此重合,將接合工具一邊旋轉(zhuǎn)一邊按壓于一方的金屬部件,利用摩擦熱將一方的金屬部件軟化而貫穿,并且利用接合工具的旋轉(zhuǎn)力使一方的金屬部件和另一方的金屬部件攪拌而塑性流動(dòng)。之后,塑性流動(dòng)的材料急速失去摩擦熱而冷卻固化,由此一方的金屬部件與另一方的金屬部件接合。

2、然而,在該摩擦攪拌接合方法中,在終端部拉出接合工具時(shí),形成孔部(以下稱為探針孔部)。

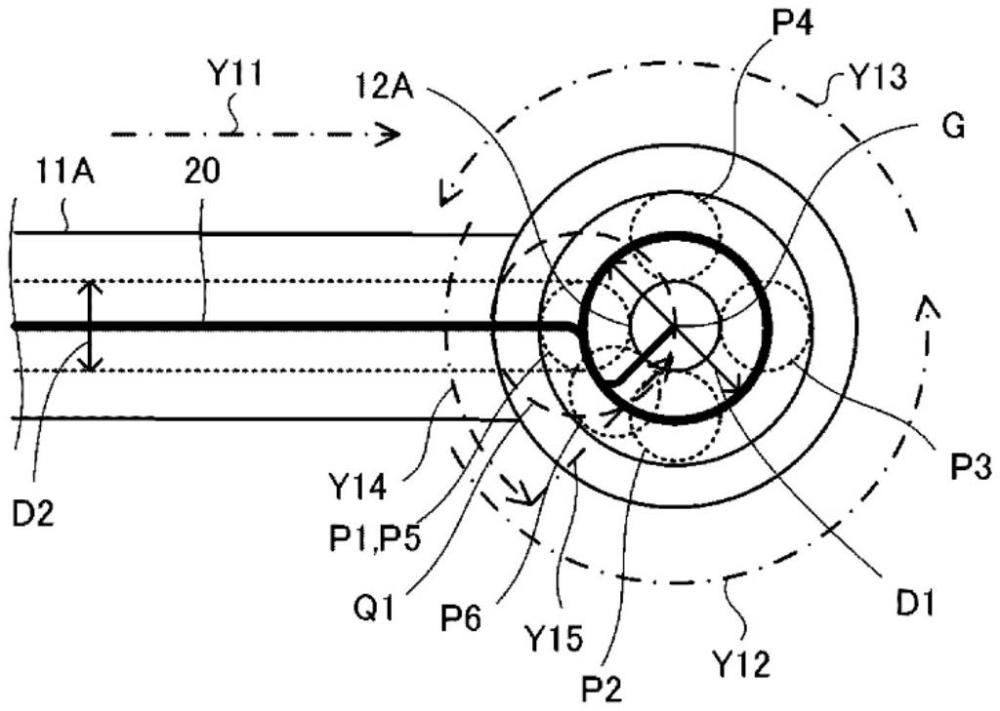

3、圖1是表示在終端部拉出接合工具10的狀態(tài)的剖視圖,圖2是在使接合工具10呈直線狀移動(dòng)并在終端部拉出接合工具的情況下的接合端部的示意圖。在圖2(圖3、圖4也同樣)中,附圖標(biāo)記11a是由肩部11形成的接合痕跡,附圖標(biāo)記12a是在拉出探針12時(shí)形成的探針孔部。此外,圖中的粗實(shí)線是作為探針12的軸心的移動(dòng)軌跡的接合線20。另外,接合線20是用于說明的假想線,一般在接合后不殘留。

4、如圖1所示,接合工具10從圓柱狀的肩部11的前端部沿著軸心突出探針(突起)12。如圖2所示,當(dāng)如箭頭y1所示那樣使接合工具10呈直線狀移動(dòng)并在接合線20的終端部拉出接合工具10時(shí),在接合端部形成具有探針12的形狀的探針孔部12a。當(dāng)形成探針孔部12a時(shí),一方的金屬部件m1與另一方的金屬部件m2的界面露出(參照?qǐng)D1)。此外,探針孔部12a的周邊的接合范圍較窄,接合強(qiáng)度較弱。

5、為了解決這樣的課題,在專利文獻(xiàn)1中記載了如下內(nèi)容:如圖3所示,在如箭頭y2所示那樣使接合工具10呈直線狀移動(dòng)后,在接合線20的終端部使接合工具以畫圓弧、更具體而言以畫j字的方式移動(dòng)而形成接合端部。

6、現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)

7、專利文獻(xiàn)

8、專利文獻(xiàn)1:日本特開2012-152759號(hào)公報(bào)

技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

1、發(fā)明要解決的課題

2、然而,即使是專利文獻(xiàn)1中記載的接合方法,在接合強(qiáng)度方面也存在改善的余地。特別是,在兩個(gè)被接合部件之間形成流路的情況下,水壓作用于探針孔部的周邊,因此,當(dāng)接合強(qiáng)度較弱時(shí),會(huì)發(fā)生漏水。

3、本發(fā)明提供一種能夠提高摩擦攪拌接合的終端部的接合強(qiáng)度的摩擦攪拌接合方法、以及通過摩擦攪拌接合方法接合的蓄電池組。

4、用于解決課題的手段

5、本發(fā)明為一種摩擦攪拌接合方法,將至少兩個(gè)被接合部件重合,通過使接合工具移動(dòng)從而將所述被接合部件彼此接合,

6、其中,

7、該摩擦攪拌接合方法包括:

8、終端部形成工序,在作為所述接合工具的移動(dòng)軌跡的接合線的終端部形成閉合空間;以及

9、拉出工序,將所述接合工具移動(dòng)至所述閉合空間的內(nèi)側(cè),將所述接合工具從所述被接合部件拉出。

10、此外,本發(fā)明為一種蓄電池組,其具備:

11、蓄電池模塊,其層疊有多個(gè)單電池;

12、蓄電池殼體,其收納該蓄電池模塊;以及

13、板部件,其通過與該蓄電池殼體接合從而在與該蓄電池殼體之間形成供蓄電池調(diào)溫用的流體流通的流路,

14、其中,

15、所述蓄電池殼體和所述板部件中的至少一方具有朝向另一方突出的凸部,

16、所述凸部通過摩擦攪拌接合而接合,從而形成接合部,

17、所述接合部具有沿著所述凸部的延伸方向延伸的線狀部、以及形成于所述線狀部的端部中的一方的圓狀部,

18、所述圓狀部的寬度大于所述線狀部的寬度。

19、發(fā)明效果

20、根據(jù)本發(fā)明,能夠提高接合工具在接合線的終端部形成的接合強(qiáng)度。

技術(shù)特征:

1.一種摩擦攪拌接合方法,將至少兩個(gè)被接合部件重合,通過使接合工具移動(dòng)從而將所述被接合部件彼此接合,其中,

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的摩擦攪拌接合方法,其中,

3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的摩擦攪拌接合方法,其中,

4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的摩擦攪拌接合方法,其中,

5.一種蓄電池組,其具備:

6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的蓄電池組,其中,

7.根據(jù)權(quán)利要求5或6所述的蓄電池組,其中,

技術(shù)總結(jié)

本發(fā)明提供一種能夠提高摩擦攪拌接合的終端部的接合強(qiáng)度的摩擦攪拌接合方法、以及通過摩擦攪拌接合方法接合的蓄電池組。一種摩擦攪拌接合方法,將金屬部件(M1、M2)重合,通過使接合工具(10)移動(dòng)從而將金屬部件(M1、M2)彼此接合,其中,該摩擦攪拌接合方法包括:終端部形成工序,在作為接合工具(10)的移動(dòng)軌跡的接合線(20)的終端部形成閉合空間;以及拉出工序,將接合工具(10)移動(dòng)至閉合空間的內(nèi)側(cè),將接合工具(10)從金屬部件(M1、M2)拉出。

技術(shù)研發(fā)人員:橫山明男,本多步,砂田俊秀

受保護(hù)的技術(shù)使用者:本田技研工業(yè)株式會(huì)社

技術(shù)研發(fā)日:

技術(shù)公布日:2025/4/28

- 還沒有人留言評(píng)論。精彩留言會(huì)獲得點(diǎn)贊!