一種電池正極片及電池的制作方法

本技術涉及電池領域,具體而言,涉及一種電池正極片及電池。

背景技術:

1、硅基材料由于具有較高的理論克容量,因此被廣泛應用于鋰離子電池中。

2、在首次充放電過程中,硅基材料在電化學反應中會與鋰離子發生反應,造成鋰離子過多損失,從而影響鋰離子電池的能量密度和循環壽命。目前,很多公司可以研發高首效的硅氧材料,但是往往工藝困難且增加較大的成本;另外一個思路就是補鋰,一般而言正極端補鋰比較安全,但是效果會差;負極端補鋰效果較好,但是比較危險;因此如何進行補鋰設計,能平衡鋰電池的各方面綜合性能,是目前行業內急需解決的問題。

技術實現思路

1、本實用新型的目的在于提供一種電池正極片,其能夠減少首次充放電過程中的鋰損失,從而提升鋰離子電池的能量密度與循環壽命。

2、本實用新型的另一目的在于提供一種電池,其具有能量密度更高,循環壽命更長的特點。

3、本實用新型的實施例提供一種技術方案:

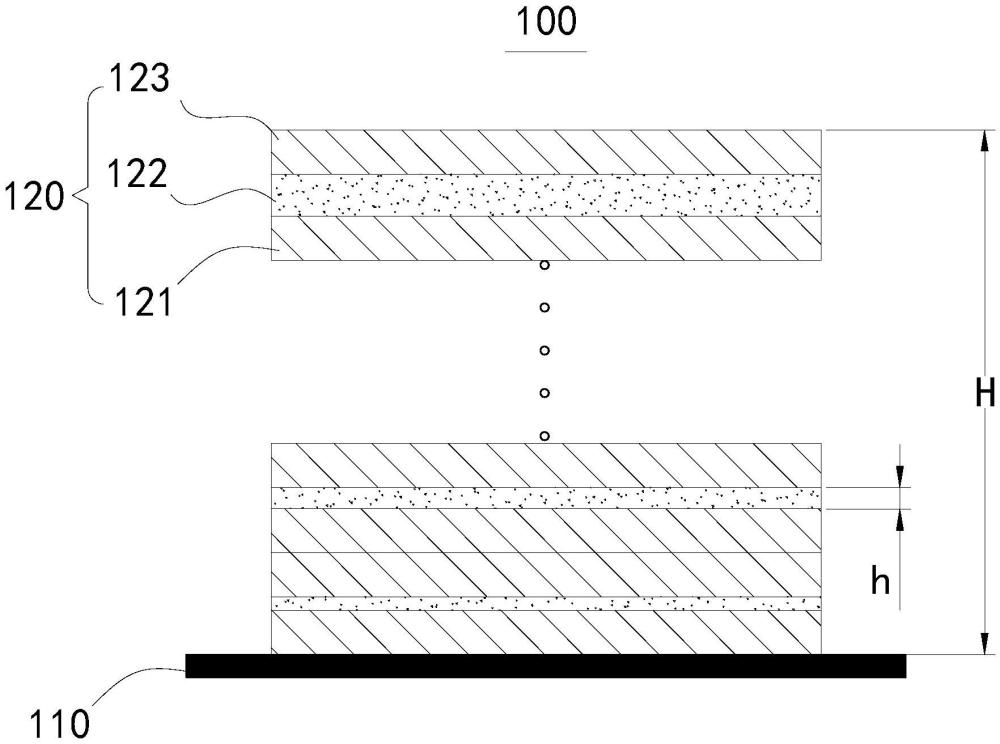

4、一種電池正極片,包括集流體及復合層,所述復合層設置于所述集流體的至少一個表面,所述復合層包括在所述集流體的厚度方向上依次層疊設置的第一活性層、補鋰層及第二活性層。

5、在可選的實施方式中,所述復合層的數量為多個,所述集流體的至少一側表面上依次層疊設置有多個所述復合層。

6、在可選的實施方式中,處于所述集流體同一側的多個所述復合層的總層數n、總厚度h與任意所述復合層的所述補鋰層的厚度h滿足以下關系式:

7、1.5≤(h/n-h)/h≤9。

8、在可選的實施方式中,處于所述集流體同一側的多個所述復合層的總厚度處于100μm至500μm的范圍內。

9、在可選的實施方式中,處于所述集流體同一側的多個所述復合層的總厚度除以總層數的值處于50至100的范圍內。

10、在可選的實施方式中,處于所述集流體同一側的任意相鄰的兩個所述復合層中,更靠近所述集流體的所述補鋰層的厚度更小。

11、在可選的實施方式中,處于所述集流體同一側的多個所述復合層中,在由靠近至遠離所述集流體的方向上,多個所述補鋰層的厚度依次等差遞增。

12、在可選的實施方式中,處于所述集流體同一側的多個所述復合層的總層數n與第n層所述復合層的所述補鋰層的厚度h滿足以下等式:

13、hn=10*(n+n)/n。

14、在可選的實施方式中,所述補鋰層的厚度處于10μm至20μm的范圍內。

15、本實用新型的實施例還提供一種電池,包括所述的電池正極片,所述電池正極片包括集流體及復合層,所述復合層設置于所述集流體的至少一個表面,所述復合層包括在所述集流體的厚度方向上依次層疊設置的第一活性層、補鋰層及第二活性層。

16、相比現有技術,本實用新型提供的電池正極片,在集流體的至少一個表面上設置有復合層,復合層包括依次層疊設置的第一活性層、補鋰層及第二活性層,補鋰層處于第一活性層與第二活性層之間,第一活性層與第二活性層能夠正常脫嵌鋰,不影響電化學循環性能。并且,補鋰層中補鋰劑在首次充電時率先參與反應,補償電化學反應造成的鋰損失,從而提升鋰離子電池的能量密度與循環壽命。因此,本實用新型提供的電池正極片的有益效果包括:能夠減少首次充放電過程中的鋰損失,從而提升鋰離子電池的能量密度與循環壽命。

技術特征:

1.一種電池正極片,其特征在于,包括集流體(110)及復合層(120),所述復合層(120)設置于所述集流體(110)的至少一個表面,所述復合層(120)包括在所述集流體(110)的厚度方向上依次層疊設置的第一活性層(121)、補鋰層(122)及第二活性層(123);

2.根據權利要求1所述的電池正極片,其特征在于,處于所述集流體(110)同一側的多個所述復合層(120)的總厚度處于100μm至500μm的范圍內。

3.根據權利要求1所述的電池正極片,其特征在于,處于所述集流體(110)同一側的多個所述復合層(120)的總厚度除以總層數的值處于50至100的范圍內。

4.根據權利要求1所述的電池正極片,其特征在于,處于所述集流體(110)同一側的任意相鄰的兩個所述復合層(120)中,更靠近所述集流體(110)的所述補鋰層(122)的厚度更小。

5.根據權利要求4所述的電池正極片,其特征在于,處于所述集流體(110)同一側的多個所述復合層(120)中,在由靠近至遠離所述集流體(110)的方向上,多個所述補鋰層(122)的厚度依次等差遞增。

6.根據權利要求4所述的電池正極片,其特征在于,處于所述集流體(110)同一側的多個所述復合層(120)的總層數n與第n層所述復合層(120)的所述補鋰層(122)的厚度h滿足以下等式:

7.根據權利要求1所述的電池正極片,其特征在于,所述補鋰層(122)的厚度處于10μm至20μm的范圍內。

8.一種電池,其特征在于,包括如權利要求1-7任一項所述的電池正極片(100)。

技術總結

本技術公開了一種電池正極片及電池,涉及電池領域。該電池正極片包括集流體及復合層,復合層設置于集流體的至少一個表面,復合層包括在集流體的厚度方向上依次層疊設置的第一活性層、補鋰層及第二活性層。本技術提供的電池正極片能夠減少首次充放電過程中的鋰損失,從而提升鋰離子電池的能量密度與循環壽命。

技術研發人員:包文濤,于天恒,韓延林,于哲勛

受保護的技術使用者:江蘇正力新能電池技術股份有限公司

技術研發日:20240131

技術公布日:2025/4/28

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!