基于鹽沼植物種植的潮間帶生態修復方法

本發明屬于生態修復,具體涉及一種基于鹽沼植物種植的潮間帶生態修復方法。

背景技術:

1、潮間帶濕地具有面積大、種植難度高、環境擾動大等特點,傳統的潮間帶鹽沼植物種植往往以均勻密度進行平鋪種植,這種方法的物資與人力消耗較大,鹽沼植物存活率和覆蓋效率均較低,工程的實施難度較高,并且忽視了生態系統的自然演替過程和生物多樣性的自然分布模式,容易導致修復后生態系統穩定性和自我維持能力不足。此外,由于缺乏對潮間帶特有環境條件的深入理解和適應性設計,在面對極端氣候和環境變化時,往往表現出脆弱性,難以實現長期的生態恢復和保護目標。

2、另外,現有鹽沼植物種植技術具有如下缺點:第一、在修復區域內大規模種植,因此需要大量的物理勞動和物質資源持續維護,導致物資和人力成本高昂;第二、在潮間帶特殊環境下,保證植物的定植和生長困難且存活率較低,尤其是在風浪較大的區域,導致工程實施難度高;第三、對植被整體覆蓋率過分關注,忽視了潮間帶生態系統本身的結構與功能,沒有順應植被發育的規律和特性進行修復,植被容易缺乏環境適應性。

技術實現思路

1、基于現有技術中存在的上述缺點和不足,本發明的目的之一是至少解決現有技術中存在的上述問題之一或多個,換言之,本發明的目的之一是提供滿足前述需求之一或多個的一種基于鹽沼植物種植的潮間帶生態修復方法。

2、為了達到上述發明目的,本發明采用以下技術方案:

3、一種基于鹽沼植物種植的潮間帶生態修復方法,包括以下步驟:

4、s1、基于潮間帶修復區域,選取種植區域;

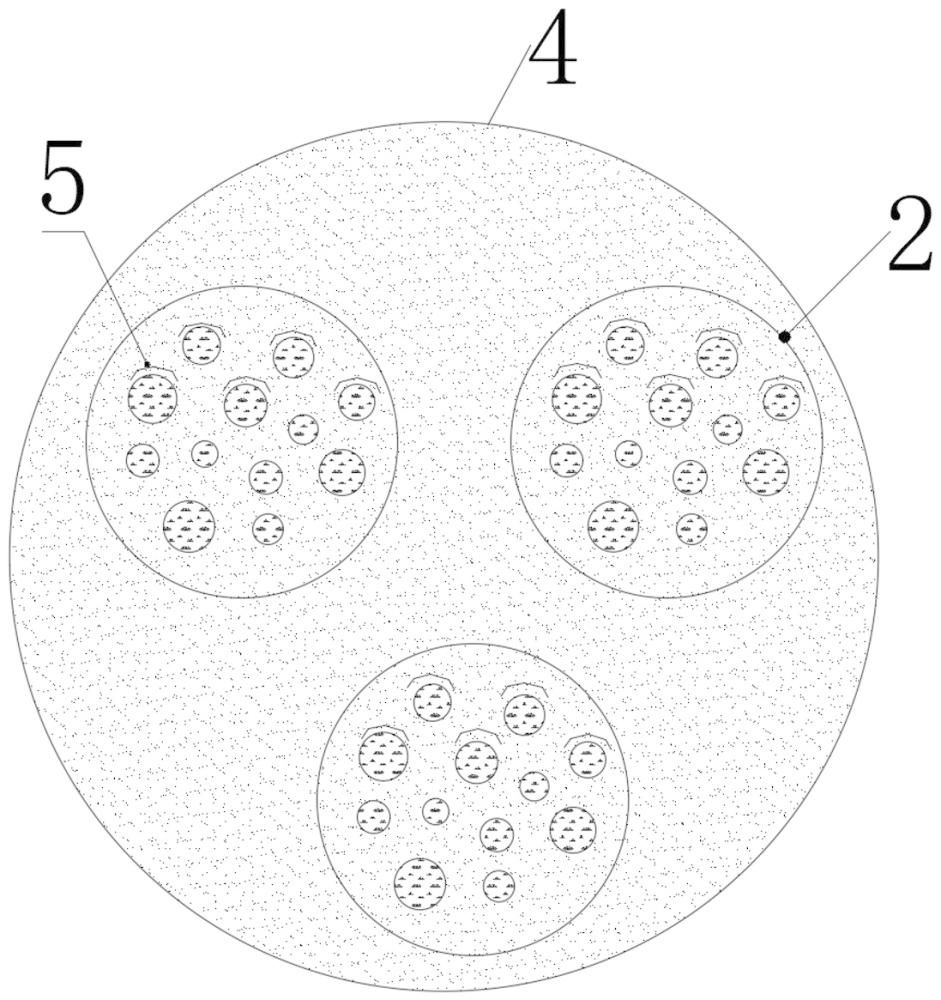

5、s2、在種植區域內確定單體斑塊、斑塊集中區和生態功能覆蓋區的位置和分布;其中,單體斑塊的面積為15~30m2;斑塊集中區包括 n個單體斑塊和單體斑塊之間的光灘,相鄰單體斑塊的間距為5~15m,斑塊集中區中所有單體斑塊所占面積不小于60%,斑塊集中區的面積≥200m2, n為大于1的正整數;生態功能覆蓋區包括 m個斑塊集中區和斑塊集中區之間的光灘,生態功能覆蓋區中所有斑塊集中區所占面積不小于50%, m為大于1的正整數;生態功能覆蓋區占潮間帶修復區域面積的50%以上;

6、s3、在單體斑塊內通過人工培育或原位移栽種植鹽沼植物;單體斑塊內的單位面積種植密度不小于80株/m2;

7、s4、在種植后對鹽沼植物生長情況進行監測,以評估實際存活率和生長狀況。

8、作為優選方案,所述步驟s3中,在潮間帶修復區域附近不存在鹽沼植物的情況下,采用人工培育的鹽沼植物種植單體斑塊。

9、作為優選方案,所述鹽沼植物為海三棱藨草,使用實生苗進行地苗移栽;

10、實生苗為海三棱藨草種子有性繁殖萌發的苗齡小于1年的幼苗,標準為莖基寬度≥2.5mm,出圃株高為10~15cm,適用于波能密度≤80j/m2且生根定植期鹽度≤15‰的單體斑塊區域。

11、作為優選方案,所述實生苗采用紙杯苗移栽種植,無需脫盆處理;實生苗發芽生長至5~10cm后移栽進5~7cm口徑容器中進行杯苗培育,移栽密度控制在10~15株/杯,待根系生長充滿容器后出圃。

12、作為優選方案,所述鹽沼植物為海三棱藨草,使用球莖苗進行地苗移栽;

13、球莖苗為海三棱藨草球莖作為外植體進行無性繁殖萌發形成的幼苗,外植體球莖直徑≥5mm,出圃株高為10~15cm,適用于波能密度≤150j/m2且生根定植期鹽度≤15‰的單體斑塊區域。

14、作為優選方案,所述球莖苗采用杯苗培育,選擇健康、飽滿、新鮮且直徑≥5mm的種球,種植密度為4~6粒/杯,待根系生長充滿容器后出圃。

15、作為優選方案,所述步驟s3中,在潮間帶修復區域附近存在原生鹽沼植物的情況下,采用原位移栽方法種植單體斑塊。

16、作為優選方案,所述鹽沼植物為海三棱藨草,原位移栽方法為:退潮時于原生海三棱藨草種群內帶水起苗,起苗時保留根系部分;取苗時機選擇退潮時水淹深度≥5cm時,取苗區域寬度≤1m,取苗區域間隔≥2m。

17、作為優選方案,所述步驟s4中,種苗流失量≥50%的,進行補種;種植1個月后,檢查移栽成活率,成活率≤50%,進行補種。

18、作為優選方案,所述 n取值為20~80。

19、本發明與現有技術相比,有益效果是:

20、(1)與傳統均勻密度平鋪種植技術相比,本發明以最小的植物種植面積實現最大面積的生態功能覆蓋,有效降低了物資和人力的消耗;使用本發明的潮間帶生態修復方法后,種植面積不超過潮間帶修復區域總面積的30%,而生態功能覆蓋區域占目標區域總面積的50%,這種優化的資源配置顯著降低了成本;

21、(2)本發明通過模擬自然鹽沼植物的斑塊分布,能夠幫助人工種植的鹽沼植物更好地存活;單體斑塊之間的排列有利于植被整體的定植,同時單體斑塊內種植密度較高,本身對風浪具有一定抵抗能力,提高了植株存活率;

22、(3)本發明模擬自然斑塊分布,使得植被更適應潮間帶環境,對風浪的抵抗能力更強;且植被在植株生長作用下自然加密,最終能夠覆蓋至整個修復區域,發育形成適應潮間帶環境的生態系統。

技術特征:

1.一種基于鹽沼植物種植的潮間帶生態修復方法,其特征在于,包括以下步驟:

2.根據權利要求1所述的潮間帶生態修復方法,其特征在于,所述步驟s3中,在潮間帶修復區域附近不存在鹽沼植物的情況下,采用人工培育的鹽沼植物種植單體斑塊。

3.根據權利要求2所述的潮間帶生態修復方法,其特征在于,所述鹽沼植物為海三棱藨草,使用實生苗進行地苗移栽;

4.根據權利要求3所述的潮間帶生態修復方法,其特征在于,所述實生苗采用紙杯苗移栽種植,無需脫盆處理;實生苗發芽生長至5~10cm后移栽進5~7cm口徑容器中進行杯苗培育,移栽密度控制在10~15株/杯,待根系生長充滿容器后出圃。

5.根據權利要求2所述的潮間帶生態修復方法,其特征在于,所述鹽沼植物為海三棱藨草,使用球莖苗進行地苗移栽;

6.根據權利要求5所述的潮間帶生態修復方法,其特征在于,所述球莖苗采用杯苗培育,選擇健康、飽滿、新鮮且直徑≥5mm的種球,種植密度為4~6粒/杯,待根系生長充滿容器后出圃。

7.根據權利要求1所述的潮間帶生態修復方法,其特征在于,所述步驟s3中,在潮間帶修復區域附近存在原生鹽沼植物的情況下,采用原位移栽方法種植單體斑塊。

8.根據權利要求7所述的潮間帶生態修復方法,其特征在于,所述鹽沼植物為海三棱藨草,原位移栽方法為:退潮時于原生海三棱藨草種群內帶水起苗,起苗時保留根系部分;取苗時機選擇退潮時水淹深度≥5cm時,取苗區域寬度≤1m,取苗區域間隔≥2m。

9.根據權利要求1-8任一項所述的潮間帶生態修復方法,其特征在于,所述步驟s4中,種苗流失量≥50%的,進行補種;種植1個月后,檢查移栽成活率,成活率≤50%,進行補種。

10.根據權利要求1-8任一項所述的潮間帶生態修復方法,其特征在于,所述n取值為20~80。

技術總結

本發明屬于生態修復技術領域,涉及基于鹽沼植物種植的潮間帶生態修復方法,包括:選取種植區域;在種植區域內確定單體斑塊、斑塊集中區和生態功能覆蓋區的位置和分布;斑塊集中區包括N個單體斑塊和光灘,相鄰單體斑塊的間距5~15m,單體斑塊所占面積不小于60%,斑塊集中區的面積≥200m<supgt;2</supgt;;生態功能覆蓋區包括M個斑塊集中區和光灘,斑塊集中區所占面積不小于50%;生態功能覆蓋區占潮間帶修復區域面積的50%以上;在單體斑塊內種植鹽沼植物;單體斑塊內的單位面積種植密度不小于80株/m<supgt;2</supgt;;在種植后對鹽沼植物生長情況進行監測,以評估實際存活率和生長狀況。本發明以最小的植物種植面積實現最大面積的生態功能覆蓋,有效降低了物資和人力的消耗。

技術研發人員:辜偉芳,趙鑫,王豐毅,許慶,施永祺,丁家瑋,池云怡,彭欣,林存旺

受保護的技術使用者:浙江省海洋科學院

技術研發日:

技術公布日:2025/4/28

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!