光學(xué)成像裝置的制作方法

本發(fā)明涉及光學(xué)成像設(shè)備,具體而言,涉及一種光學(xué)成像裝置。

背景技術(shù):

1、隨著智能手機攝影技術(shù)的發(fā)展,用戶對智能手機夜間拍攝能力的需求日益增長。在這種技術(shù)要求下,手機主攝光學(xué)成像裝置的設(shè)計趨勢之一便是增大光學(xué)成像裝置的光圈,以捕獲更多的光線,從而提升暗環(huán)境下的拍攝效果。雖然光圈增大能夠在暗環(huán)境下捕獲更多的光線,但具有大光圈的光學(xué)成像裝置雜光抑制效果不佳。這是因為更多的光線進入光學(xué)成像裝置后,尤其是在光學(xué)成像裝置的前端鏡組與后端鏡組口徑存在較大差異時,前后端鏡組的過渡區(qū)域光線接洽不良導(dǎo)致雜散光嚴(yán)重,大大降低了成像的質(zhì)量。因此,如何控制大光圈的光學(xué)成像裝置前后端鏡組的過渡區(qū)域的形狀尺寸和光線走勢,在保證組裝穩(wěn)定的同時減小雜光是十分重要的問題。

技術(shù)實現(xiàn)思路

1、本發(fā)明的主要目的在于提供一種光學(xué)成像裝置,以解決現(xiàn)有技術(shù)中光學(xué)成像裝置在大光圈下前后端鏡組雜光嚴(yán)重的問題。

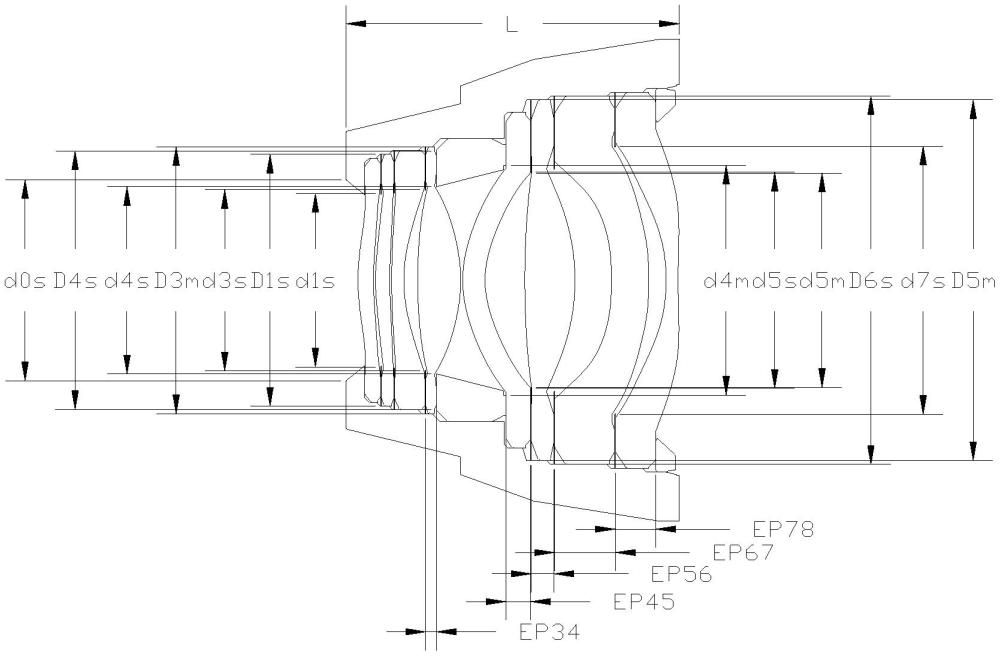

2、為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明的一個方面,提供了一種光學(xué)成像裝置,光學(xué)成像裝置具有光焦度的透鏡的數(shù)量為八片,光學(xué)成像裝置包括:透鏡組,從光學(xué)成像裝置的物側(cè)至像側(cè)透鏡組包括順次間隔排布的第一透鏡至第八透鏡,第一透鏡具有正光焦度,第一透鏡的物側(cè)面為凸面,第一透鏡的像側(cè)面為凹面,第二透鏡具有正光焦度,第二透鏡的物側(cè)面為凸面,第二透鏡的像側(cè)面為凹面,第三透鏡具有負(fù)光焦度,第三透鏡的物側(cè)面為凸面,第三透鏡的像側(cè)面為凹面,第四透鏡具有正光焦度,第四透鏡的物側(cè)面為凸面,第四透鏡的像側(cè)面為凸面,第五透鏡具有負(fù)光焦度,第五透鏡的物側(cè)面為凸面,第五透鏡的像側(cè)面為凹面,第六透鏡具有正光焦度,第六透鏡的物側(cè)面為凸面,第六透鏡的像側(cè)面為凸面,第七透鏡具有負(fù)光焦度,第七透鏡的物側(cè)面為凹面,第八透鏡具有負(fù)光焦度,第八透鏡的物側(cè)面為凹面;間隔元件組,間隔元件組中至少包括位于第一透鏡與第二透鏡之間且與第一透鏡的像側(cè)面至少部分接觸的第一間隔元件、位于第二透鏡與第三透鏡之間且與第二透鏡的像側(cè)面至少部分接觸的第二間隔元件、位于第三透鏡與第四透鏡之間且與第三透鏡的像側(cè)面至少部分接觸的第三間隔元件、位于第四透鏡與第五透鏡之間且與第四透鏡的像側(cè)面至少部分接觸的第四間隔元件、位于第五透鏡與第六透鏡之間且與第五透鏡的像側(cè)面至少部分接觸的第五間隔元件、位于第六透鏡與第七透鏡之間且與第六透鏡的像側(cè)面至少部分接觸的第六間隔元件、位于第七透鏡與第八透鏡之間且與第七透鏡的像側(cè)面至少部分接觸的第七間隔元件、位于第八透鏡的像側(cè)且與第八透鏡的像側(cè)面至少部分接觸的第八間隔元件;鏡筒,透鏡組和間隔元件組容置在鏡筒內(nèi);其中,鏡筒的物側(cè)端面至鏡筒的像側(cè)端面沿光學(xué)成像裝置的光軸的方向的距離l、間隔元件組中所有間隔元件的厚度之和∑cp之間滿足:3.42≤l/∑cp≤4.64;第四透鏡的像側(cè)面的曲率半徑r8、第五透鏡的物側(cè)面的曲率半徑r9、第四間隔元件與第五間隔元件沿光軸的方向的間隔ep45之間滿足:-2.73≤(r8+r9)/ep45≤-1.52;第四透鏡與第五透鏡的組合焦距f45、第五間隔元件的物側(cè)面的內(nèi)徑d5s、第三間隔元件的物側(cè)面的內(nèi)徑d3s之間滿足:5.40≤f45/(d5s-d3s)≤7.62。

3、根據(jù)本發(fā)明的另一方面,提供了一種光學(xué)成像裝置,光學(xué)成像裝置具有光焦度的透鏡的數(shù)量為八片,光學(xué)成像裝置包括:透鏡組,從光學(xué)成像裝置的物側(cè)至像側(cè)透鏡組包括順次間隔排布的第一透鏡至第八透鏡,第一透鏡具有正光焦度,第一透鏡的物側(cè)面為凸面,第一透鏡的像側(cè)面為凹面,第二透鏡具有正光焦度,第二透鏡的物側(cè)面為凸面,第二透鏡的像側(cè)面為凹面,第三透鏡具有負(fù)光焦度,第三透鏡的物側(cè)面為凸面,第三透鏡的像側(cè)面為凹面,第四透鏡具有正光焦度,第四透鏡的物側(cè)面為凸面,第四透鏡的像側(cè)面為凸面,第五透鏡具有負(fù)光焦度,第五透鏡的物側(cè)面為凸面,第五透鏡的像側(cè)面為凹面,第六透鏡具有正光焦度,第六透鏡的物側(cè)面為凸面,第六透鏡的像側(cè)面為凸面,第七透鏡具有負(fù)光焦度,第七透鏡的物側(cè)面為凹面,第八透鏡具有負(fù)光焦度,第八透鏡的物側(cè)面為凹面;間隔元件組,間隔元件組中至少包括位于第一透鏡與第二透鏡之間且與第一透鏡的像側(cè)面至少部分接觸的第一間隔元件、位于第二透鏡與第三透鏡之間且與第二透鏡的像側(cè)面至少部分接觸的第二間隔元件、位于第三透鏡與第四透鏡之間且與第三透鏡的像側(cè)面至少部分接觸的第三間隔元件、位于第四透鏡與第五透鏡之間且與第四透鏡的像側(cè)面至少部分接觸的第四間隔元件、位于第五透鏡與第六透鏡之間且與第五透鏡的像側(cè)面至少部分接觸的第五間隔元件、位于第六透鏡與第七透鏡之間且與第六透鏡的像側(cè)面至少部分接觸的第六間隔元件、位于第七透鏡與第八透鏡之間且與第七透鏡的像側(cè)面至少部分接觸的第七間隔元件、位于第八透鏡的像側(cè)且與第八透鏡的像側(cè)面至少部分接觸的第八間隔元件;鏡筒,透鏡組和間隔元件組容置在鏡筒內(nèi);其中,第八透鏡的物側(cè)面的曲率半徑r15、第七間隔元件與第八間隔元件沿光軸的方向的間隔ep78、第八透鏡的折射率n8之間滿足:10.42≤|r15|/ep78×n8≤14.17;第七間隔元件與第八間隔元件沿光軸的方向的間隔ep78、第八間隔元件沿光軸的方向的最大厚度cp8、第八透鏡在光軸上的中心厚度ct8之間滿足:3.70≤(ep78+cp8)/ct8≤5.18。

4、進一步地,光學(xué)成像裝置的入瞳直徑epd、第一間隔元件的物側(cè)面的外徑d1s、第一間隔元件的物側(cè)面的內(nèi)徑d1s之間滿足:1.91≤epd/(d1s-d1s)≤2.34。

5、進一步地,第七透鏡的有效焦距f7、第八透鏡的有效焦距f8、第七間隔元件的物側(cè)面的內(nèi)徑d7s之間滿足:3.23≤|f7+f8|/d7s≤10.40。

6、進一步地,第四間隔元件的像側(cè)面的內(nèi)徑d4m、第四間隔元件的物側(cè)面的內(nèi)徑d4s、第四透鏡在光軸上的中心厚度ct4之間滿足:-0.10≤(d4m-d4s)/ct4≤1.70。

7、進一步地,第六間隔元件的物側(cè)面的外徑d6s、第五間隔元件與第六間隔元件沿光軸的方向的間隔ep56、第六透鏡在光軸上的中心厚度ct6之間滿足:3.37≤d6s/(ep56+ct6)≤5.47。

8、進一步地,第四透鏡的物側(cè)面的曲率半徑r7、第四透鏡的像側(cè)面的曲率半徑r8之間滿足:-4.50≤r7/r8≤-3.52,第三間隔元件的像側(cè)面的外徑d3m、第四間隔元件的物側(cè)面的外徑d4s之間滿足:9.68≤d3m/d4s×10≤11.12。

9、進一步地,第五間隔元件的像側(cè)面的外徑d5m、第五間隔元件的像側(cè)面的內(nèi)徑d5m、第六透鏡的物側(cè)面的曲率半徑r11之間滿足:0.07≤(d5m+d5m)/r11≤0.65。

10、進一步地,第八透鏡的物側(cè)面的曲率半徑r15、第七間隔元件與第八間隔元件沿光軸的方向的間隔ep78、第八透鏡的折射率n8之間滿足:10.42≤|r15|/ep78×n8≤14.17。

11、進一步地,第四間隔元件與第五間隔元件沿光軸的方向的間隔ep45、第五間隔元件與第六間隔元件沿光軸的方向的間隔ep56之間滿足:0.55≤ep45/ep56≤1.18。

12、進一步地,第四間隔元件的物側(cè)面的外徑d4s、第四間隔元件的物側(cè)面的內(nèi)徑d4s、第四透鏡的像側(cè)面的曲率半徑r8之間滿足:0.08≤(d4s-d4s)/|r8|≤0.52。

13、進一步地,鏡筒的物側(cè)端面至鏡筒的像側(cè)端面沿光學(xué)成像裝置的光軸的方向的距離l、第一透鏡至第八透鏡中任一相鄰?fù)哥R在光軸上的空氣間隔之和∑at、第七透鏡在光軸上的中心厚度ct7、第八透鏡在光軸上的中心厚度ct8之間滿足:4.38≤(l-∑at)/(ct7+ct8)≤6.15。

14、進一步地,第四間隔元件的物側(cè)面的外徑d4s、第三間隔元件與第四間隔元件沿光軸的方向的間隔ep34、第四透鏡在光軸上的中心厚度ct4之間滿足:3.60≤d4s/(ep34+ct4)≤5.14。

15、進一步地,第六間隔元件與第七間隔元件沿光軸的方向的間隔ep67、第七透鏡的有效焦距f7之間滿足:-1.11≤ep67/f7×10≤-0.22,第七間隔元件與第八間隔元件沿光軸的方向的間隔ep78、第八透鏡的有效焦距f8之間滿足:-1.91≤ep78/f8×10≤-0.83。

16、進一步地,第一透鏡的物側(cè)面至第八透鏡的像側(cè)面的軸上距離td、第一透鏡的物側(cè)面至光學(xué)成像裝置的成像面的軸上距離ttl、鏡筒的物側(cè)端面的內(nèi)徑d0s之間滿足:4.79≤td/ttl×d0s≤5.83。

17、應(yīng)用本發(fā)明的技術(shù)方案,提供了一種光學(xué)成像裝置,光學(xué)成像裝置具有光焦度的透鏡的數(shù)量為八片,光學(xué)成像裝置包括透鏡組、間隔元件組和鏡筒,從光學(xué)成像裝置的物側(cè)至像側(cè)透鏡組包括順次間隔排布的第一透鏡至第八透鏡,第一透鏡具有正光焦度,第一透鏡的物側(cè)面為凸面,第一透鏡的像側(cè)面為凹面,第二透鏡具有正光焦度,第二透鏡的物側(cè)面為凸面,第二透鏡的像側(cè)面為凹面,第三透鏡具有負(fù)光焦度,第三透鏡的物側(cè)面為凸面,第三透鏡的像側(cè)面為凹面,第四透鏡具有正光焦度,第四透鏡的物側(cè)面為凸面,第四透鏡的像側(cè)面為凸面,第五透鏡具有負(fù)光焦度,第五透鏡的物側(cè)面為凸面,第五透鏡的像側(cè)面為凹面,第六透鏡具有正光焦度,第六透鏡的物側(cè)面為凸面,第六透鏡的像側(cè)面為凸面,第七透鏡具有負(fù)光焦度,第七透鏡的物側(cè)面為凹面,第八透鏡具有負(fù)光焦度,第八透鏡的物側(cè)面為凹面;間隔元件組中至少包括位于第一透鏡與第二透鏡之間且與第一透鏡的像側(cè)面至少部分接觸的第一間隔元件、位于第二透鏡與第三透鏡之間且與第二透鏡的像側(cè)面至少部分接觸的第二間隔元件、位于第三透鏡與第四透鏡之間且與第三透鏡的像側(cè)面至少部分接觸的第三間隔元件、位于第四透鏡與第五透鏡之間且與第四透鏡的像側(cè)面至少部分接觸的第四間隔元件、位于第五透鏡與第六透鏡之間且與第五透鏡的像側(cè)面至少部分接觸的第五間隔元件、位于第六透鏡與第七透鏡之間且與第六透鏡的像側(cè)面至少部分接觸的第六間隔元件、位于第七透鏡與第八透鏡之間且與第七透鏡的像側(cè)面至少部分接觸的第七間隔元件、位于第八透鏡的像側(cè)且與第八透鏡的像側(cè)面至少部分接觸的第八間隔元件;透鏡組和間隔元件組容置在鏡筒內(nèi);其中,鏡筒的物側(cè)端面至鏡筒的像側(cè)端面沿光學(xué)成像裝置的光軸的方向的距離l、間隔元件組中所有間隔元件的厚度之和∑cp之間滿足:3.42≤l/∑cp≤4.64;第四透鏡的像側(cè)面的曲率半徑r8、第五透鏡的物側(cè)面的曲率半徑r9、第四間隔元件與第五間隔元件沿光軸的方向的間隔ep45之間滿足:-2.73≤(r8+r9)/ep45≤-1.52;第四透鏡與第五透鏡的組合焦距f45、第五間隔元件的物側(cè)面的內(nèi)徑d5s、第三間隔元件的物側(cè)面的內(nèi)徑d3s之間滿足:5.40≤f45/(d5s-d3s)≤7.62。

18、本技術(shù)的光學(xué)成像裝置使用八片具有光焦度的透鏡,第一透鏡至第八透鏡依次排布間隔設(shè)置。在本技術(shù)的光學(xué)成像裝置中,通過控制l/∑cp和(r8+r9)/ep45在合理范圍內(nèi),可以控制前后端鏡組存在口徑差異的過渡區(qū)域也就是第四透鏡至第五透鏡間的整體形狀。然而在該過渡區(qū)域大口徑光束容易入射到透鏡結(jié)構(gòu)部分產(chǎn)生雜散光問題。通過控制f45/(d5s-d3s)在合理范圍內(nèi),可以控制光線偏折路徑,降低邊緣光線入射至透鏡結(jié)構(gòu)部分的風(fēng)險,同時利用第三、第五間隔元件的內(nèi)徑有效攔截雜散光,從而有效抑制因前后端鏡組口徑差異導(dǎo)致的大光圈下成像的雜散光強度,使光學(xué)成像裝置的成像水平整體提升。

- 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!